我跟你说个事儿,你可能都没法想象。 六七十年代,在村里的供销社,一个自家养的笨鸡蛋,收购价五分多钱。 对,五分钱。就一个钢镚儿。 那时候的人,手里攥着几个鸡蛋,就跟现在揣着几百块现金一样,心里有底。 最常干的事儿是啥? 鸡蛋换盐。 海里出的大颗粒盐,一斤一毛六。一个五分钱的鸡蛋,差不多能换三两盐。 所以经常能看见,东家大婶小心翼翼地捧着俩鸡蛋,从供销社里换走一小包够吃一阵子的盐,脸上那个满足。 老话都说“鸡蛋换盐,两不见钱”,听着挺有田园诗意,以物换物,多淳朴。 但其实啊,哪有那么简单。 我在供销社干过,门儿清。账本上记得明明白白: 收了你几个蛋,按七毛二一斤给你记上钱;卖给你多少盐,按一毛六一斤再把钱扣掉。 算盘珠子一扒拉,一进一出,清清楚楚。 嘴上说着“不见钱”,但每个人心里那杆秤,比谁都精。 那不是占便宜,也不是小气。 那是一分钱都要掰成两半花的实在日子,是每个人都必须学会的,最朴素的生存智慧。 现在的人可能体会不到,一个鸡蛋和一把盐之间,能有什么惊心动魄。 但在那个年代,这就是生活本身。 就是那种,很穷,但又很踏实的感觉。

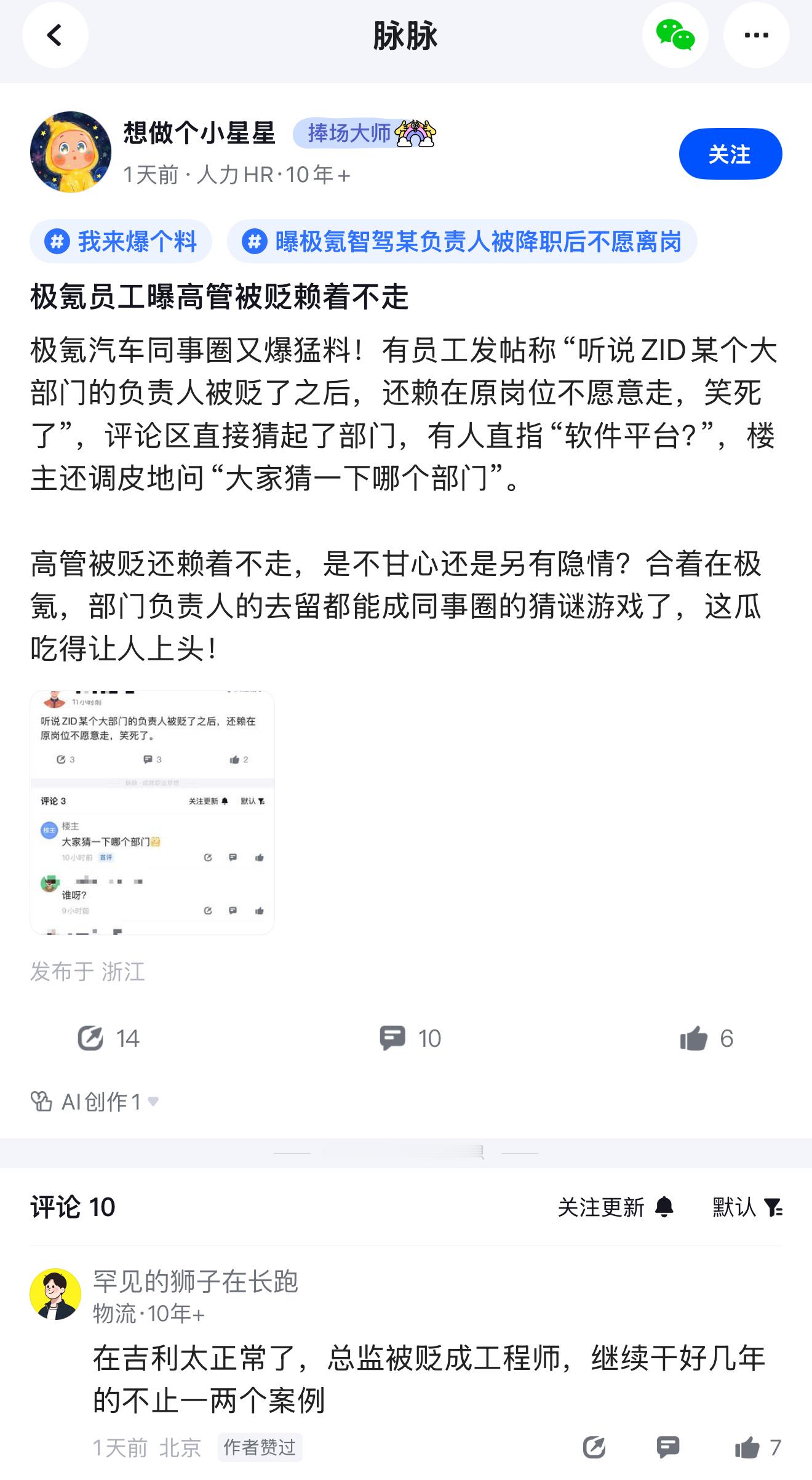

你敢信吗,一个国家,能亲手把自己最有文化、最懂技术的那批人,几乎杀了个精光。医

【23评论】【135点赞】

初段

我们管供销社叫食品店