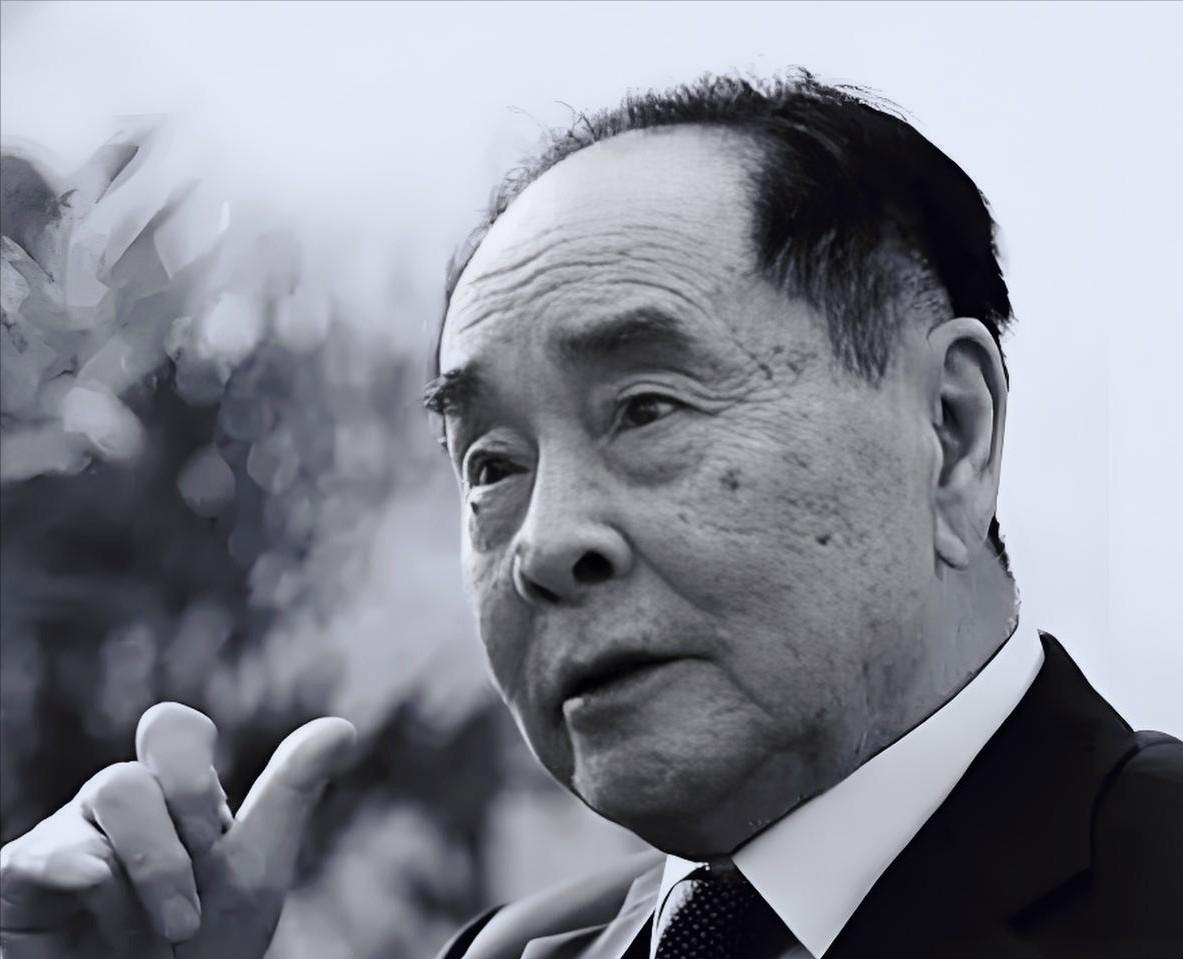

他取得了八项世界第一,拯救了数千万中国家庭,却没有人记得他的名字! 请你停留片刻为我们这位“中国干扰素之父”,送上一束花,留下一颗爱心,为他说一句“致敬民族脊梁”吧[谢谢][谢谢][谢谢] 侯云德,中国干扰素之父,中国工程院院士,国家最高科学技术奖获得者。他在病毒学领域创造了八项世界第一的科研成就,却甘做默默守护亿万人民健康的“白衣卫士”! 上世纪80年代,中国肝炎发病率大幅攀升,医院走廊挤满患者,不少家庭因一人患病陷入困境。 此时一位科学家悄然创下八项世界第一,通过基因工程干扰素将肝炎治疗成本降至原来的百分之一,拯救千万家庭。他就是侯云德,“中国干扰素之父”,但如今提起他,多数人都一脸茫然。 1970年,全国肝炎发病率达万分之三十,当时治疗肝炎缺乏特效药,唯一能抑制病毒的干扰素需从血液中提取——一万升人血仅能提炼一克,成本高达每支上千元。 当时普通工人月薪仅几十元,这类药物绝非普通家庭所能负担,许多家庭只能眼睁睁看着患者病情恶化。 侯云德刚从苏联深造回国,在病毒研究所的临时实验室中,目睹患者家属的泪水后暗下决心。 他清楚,提取天然干扰素的路径行不通,必须开展基因工程研究——将人体产生干扰素的基因片段转移至微生物体内,使微生物成为批量生产干扰素的“工厂”。 1982年,侯云德牵头建立中国第一个病毒基因工程实验室。名为实验室,实则是一间改造的旧仓库,夏季漏雨、冬季严寒,离心机是凑钱购置的二手设备,试剂需托人从国外带回。 侯云德带领团队连续一个月驻守实验室,饿了就啃几口馒头,困了便在长椅上短暂歇息。一次凌晨三点,基因测序仪显示拼接成功,团队年轻成员激动不已,侯云德却取出老花镜反复核对数据,要求:“再测三次,确保无误。” 在这样的条件下,侯云德拿下首个世界第一——全球首个利用大肠杆菌表达的人α1b型干扰素。 这一成果的突破性不言而喻,不仅纯度达99%,成本更降至原来的百分之一,每支干扰素从千元降至十元以内。 1986年,该干扰素在河南肝炎高发区试点应用,短短半年内,当地肝炎治愈率从30%提升至70%。一位老农康复后,提着一篮鸡蛋来到实验室,紧握侯云德的手说:“您救了俺全家啊!” 鲜为人知的是,侯云德八项世界第一中,有一项技术至今仍在守护公众健康——首个昆虫细胞表达系统。上世纪90年代,科研人员发现大肠杆菌表达的干扰素虽价格低廉,但稳定性不足。 侯云德将研究方向转向昆虫细胞,当时国际学界普遍认为昆虫细胞难以实现规模化培养,他却带领团队摸索出“悬浮培养法”,使昆虫细胞在营养液中大量繁殖,表达出的干扰素稳定性提升三倍。后续我国乙肝疫苗、宫颈癌疫苗的研发,均应用了这项技术的衍生成果。 1988年上海爆发甲肝大流行,两个月内超30万人感染,这也是全球最大规模的甲肝暴发流行。当时医疗机构缺乏快速检测病毒的手段,侯云德带领团队连夜研制出干扰素检测试剂盒,将原本三天的检测周期缩短至两小时。 更关键的是,他提出“分片隔离、重点防控”策略,建议关闭生食市场,并为密切接触者免费发放干扰素预防。该策略后被世界卫生组织采纳,成为传染病防控的经典案例,上海甲肝疫情一个月内便得到控制。 或许有人会疑惑,如此杰出的科学家为何鲜为人知?他毕生拒绝媒体采访,不参与商业活动,即便出席国家最高科学技术奖颁奖典礼,也仅身着一件旧中山装。 曾有企业以百万年薪邀请他担任顾问,被他直接回绝:“我的时间要留给实验室,而非会议室。”据他的学生回忆,侯院士的办公室内仅有书籍与实验数据,连一张像样的合影都没有。 侯云德的远见,在非典时期尤为凸显。上世纪90年代,他牵头建立全国病毒监测网络,联结全国200多家医院,一旦发现不明病毒便及时上报。 2003年非典疫情爆发,该网络第一时间监测到病毒变异,侯云德依据监测数据提出“早发现、早隔离、早治疗”的防控原则,并牵头研发出非典病毒检测试剂盒,为疫情防控争取了关键时间。有业内人士指出,若没有这一监测网络,非典疫情的影响可能会显著扩大。 2017年,88岁的侯云德荣获国家最高科学技术奖,获得500万元奖金。他随即全额捐赠给研究所,设立“青年科研基金”。 在颁奖台上,他言辞朴实:“我这辈子就做了一件事,与病毒打交道。只要能让老百姓少受病毒之苦,我便满足了。” 两年后,侯云德逝世,葬礼未举行铺张仪式,他培养的8位院士、200多位行业领军人物自发前来送行。 如今提及抗病毒,人们会想到疫苗、特效药,却极少有人想起侯云德。但我们如今能使用廉价干扰素、实现病毒快速检测、在传染病爆发时及时防控,背后都有他的付出。 正如有人所言,真正的英雄并非身处聚光灯下,而是在幕后默默铺路的人。侯云德用一生证明,科学家的荣誉从来不是名利,而是百姓的健康平安。这样的名字,我们不应忘记。