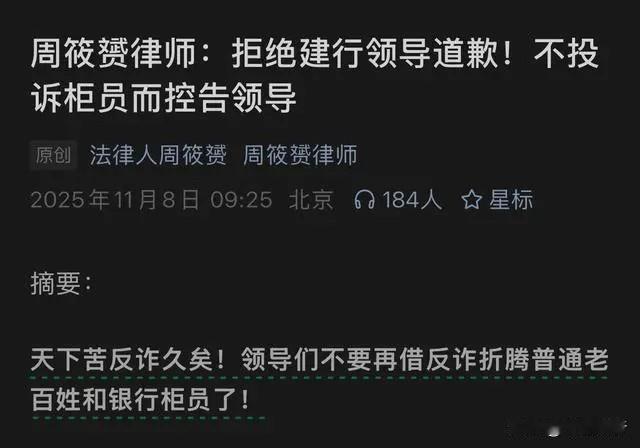

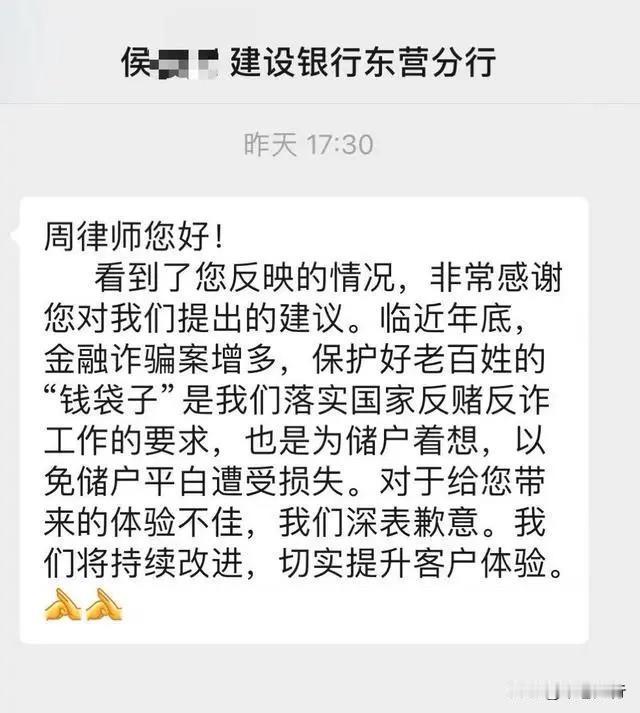

取4万元要解释半小时,这届反诈把信任也防住了 他只是去银行取4万元现金,却被盘问了半小时。 职业是律师,证件齐全,理由正当,结果却被“反诈系统”当成重点关注对象。更讽刺的是——他报警求助,反诈中心的人半小时都没出现。 反诈本该守护安全,如今却变成一种社会仪式: 每个人都得先证明“自己不是骗子”,才能取回属于自己的钱。 这一幕,不止荒诞,更是我们这个时代的镜像。 表面上,这是银行防范风险的“流程”,实质上,是一种信任焦虑的外化。系统在防骗,机构在自保,而普通人成了默认可疑的“潜在风险体”。一句“为了你好”,成了所有权力扩张的通行证。 问题是——当“安全”成了最高理由,谁来守住“尊重”的底线? 这不是孤例。你可能取个大额现金、换点外币、甚至在网上打个款,都可能被“温馨提醒”“延迟审核”“上报反诈”。这些操作听起来合理,却在悄悄改变社会的肌理—— 防骗变成了防人,信任成了一种稀缺资源。 社会学家乌尔里希·贝克说,现代社会正在从“风险社会”滑向“恐惧社会”。 我们越想安全,就越被不安全绑架。每一次多问一句“你钱哪来的”,背后都是系统对个体的不信任升级。 可反诈的真正目的,不该是让人“不敢取钱”,而是让骗子“无处遁形”。 当我们花几千万建系统、几万人巡逻,却半小时都无人出警——那不是“安全建设”,是“安全幻觉”。 这一场全民反诈的狂热,像极了自我安慰式的正义: 看似在防风险,其实在惩罚正常。 或许,是时候反问一句: 如果我们连取自己钱都要解释半小时,这套系统究竟在保护谁? ✍️ 文 | 千卷之行写作实验室 📍 首发于今日头条原创频道