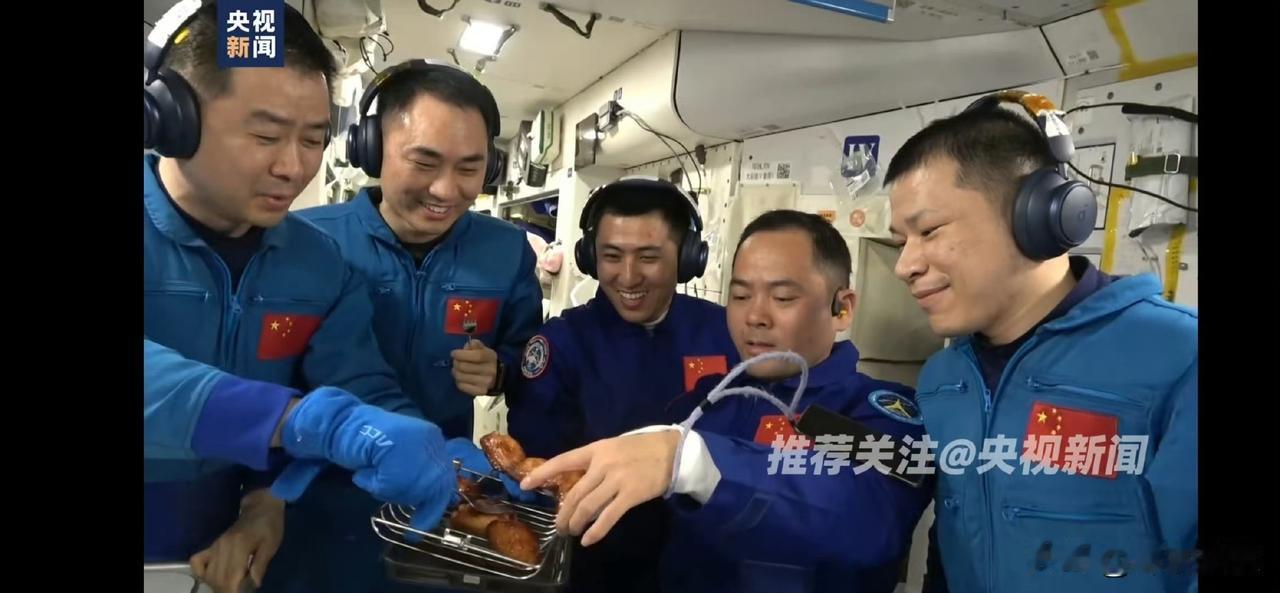

为什么大家都不提中国空间站了?因为没脸提,国际空间站差距太大!中国空间站可不是“没消息”了,而是从“大张旗鼓搞建设”变成了“踏踏实实搞运营”。 说起来,国际空间站是16个国家凑钱凑技术搞出来的“大工程”,1998年就开始在太空搭积木,前后花了1500亿美元才勉强成型。 按理说这东西2015年就应该退役,结果硬生生靠修修补补延长到2024年,现在又勉强撑着要到2031年,可老化的迹象已经藏不住了。 2024年NASA的监察长报告直接点明,国际空间站存在50处“令人担忧的隐患”和4处裂缝,每天泄漏的气体超过0.9千克,最严重的时候一天能漏1.68千克,这种漏气问题已经持续了5年,宇航员只能不断给舱体“打补丁”。 更麻烦的是,漏气点藏在支架和管道之间,肉眼看不见,诊断工具也伸不进去,美俄专家还吵得不可开交,俄罗斯说是机械振动导致金属疲劳,NASA则认为是材料缺陷加环境侵蚀,连“泄漏到什么程度算无法维持”都没达成一致,搞不好哪天就面临灾难性故障甚至解体风险,NASA都悄悄准备了紧急撤离方案。 反观中国空间站,从2022年完成“T”字基本构型后,就一头扎进了常态化运营的新阶段,不搞花里胡哨的宣传,却在太空里干着实实在在的事。 中国空间站的设计一开始就坚持自主可控、统一标准,内部整洁有序,所有关键系统都隐藏在面板后,既避免了国际空间站那种“补丁摞补丁”的混乱,又降低了故障风险。 运营以来,神舟飞船、天舟货运飞船的对接和往返全是“零失误”,航天员乘组已经实现常态化半年驻留,每次都能超额完成实验任务。 就说2021年的“天宫课堂”让千万青少年见识了太空的奇妙,之后又陆续开展了多次科普授课,而国际空间站虽然号称做了3000项实验,却大多是各国分摊的零散项目,很多实验因为设备故障和空间限制难以持续,实际产出远不如预期。 在核心技术上,中国空间站更是实现了对国际空间站的超越。国际空间站的再生生保系统闭合度只有80%左右,意味着大部分氧气和水都要靠货运飞船补给。 而中国空间站的再生生保系统效率超过90%,航天员呼出的二氧化碳能转化为氧气,尿液经过处理后可以循环使用,大大减少了对地面补给的依赖,这在长期太空驻留中至关重要。 实验能力上,中国空间站的科学实验柜都是模块化设计,能快速更换实验项目,目前已经开展了空间生命科学、微重力物理、航天医学等多个领域的研究,水稻和拟南芥的太空育种实验已经取得突破。 而国际空间站因为设备老化,很多实验柜已经无法正常运行,新实验项目还得先协调16国的资源,效率低得惊人。 更值得一提的是,中国空间站的运营成本远低于国际空间站,不需要凑钱凑技术看人脸色,也没有复杂的国际协调内耗,想开展什么实验、进行什么任务,自己说了算。 国际空间站看似规模大,实则很多舱段已经处于半闲置状态,而中国空间站虽然舱段数量不如国际空间站,但每个舱段都在满负荷运转,航天员每天的工作安排精确到分钟,实验数据的产出效率节节攀升。 这种“闷声干大事”的节奏,自然不像国际空间站那样靠“故障新闻”、“合作裂痕”刷存在感,毕竟懂行的人都清楚,航天领域的实力从来不是靠宣传吆喝,而是靠稳定的运营、持续的产出和过硬的技术说话。 国际空间站就像当年的“组装电脑”,凑了最好的配件却兼容性堪忧,用了三十年早就性能过时、故障频发;而中国空间站是“量身定制的高端整机”,从设计到运营全程自主,性能稳定、升级灵活,虽然不常出现在热搜上,却在太空里稳稳当当地创造着价值。 那些觉得“中国空间站没消息就是没脸提”的人,不过是没看懂航天事业的发展规律,等到中国空间站的实验成果密集落地、国际合作项目全面展开,大家就会明白,所谓的“差距”从来不是中国空间站不如国际空间站,而是国际空间站早已跟不上中国航天的步伐,只能靠着“老资历”勉强维持存在感罢了。 中国空间站的“沉默”,从来不是示弱,而是强者的从容,是专注于做好自己事的踏实,这种“不声不响搞超越”的节奏,可比国际空间站的“缝缝补补又一年”靠谱多了。

![九九归一~[害羞][害羞]【中国🇨🇳航天神舟二十号航天员乘组在轨(天宫空间](http://image.uczzd.cn/11448696444141408155.jpg?id=0)