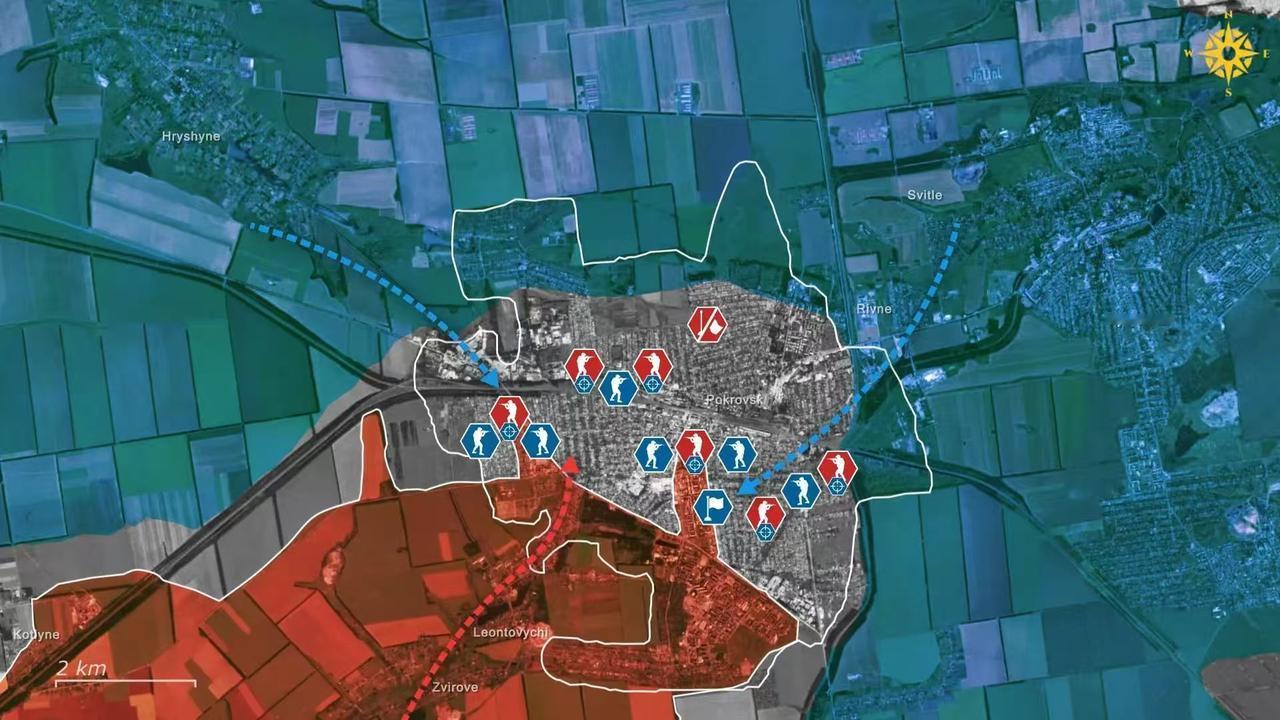

战地记者卢宇光最新报道,俄军已经控制波克罗夫斯克(红军城)市区约95%的区域,乌军大部则退到二线阵地进行防守。 俄乌战场传来重磅消息,凤凰卫视驻莫斯科首席记者卢宇光从波克罗夫斯克前线发回最新报道,确认俄军已经控制这座素有“红军城”之称的战略要地市区约95%的区域,乌军主力已经全面退至二线阵地,战场主动权彻底倒向俄军一方。 熟悉卢宇光的人都知道,这位从莫斯科剧院人质事件到别斯兰危机一路闯过来的战地记者,从来都是贴着战场最前线发报道,2022年俄乌冲突爆发后更是两度负伤、三度感染新冠都没离开前线,他的现场播报从来都是分量十足。 波克罗夫斯克这地方可不是普通小城,作为顿巴斯地区通往第聂伯河沿岸的关键节点,之前一直是乌军在东部战线的重要补给枢纽,双方在这里拉锯了快一年,每一条街道都经过反复争夺。 现在俄军一下子控制了九成五的市区,这消息往战场上一放,比打一场大胜仗的震动还大。要知道就在一个月前,卢宇光还在报道中提到俄军在这里的进攻遭遇顽强抵抗,推进速度只能用“米”来衡量,短短时间内战局就出现这么大反转,确实超出不少人的预期。 不过仔细看战场态势就会发现,俄军这波进展看似突然,其实是战术调整后的必然结果。 现在最受关注的不是那剩下的5%市区,而是俄军进攻节奏的明显放缓——不再是之前那种集中炮火覆盖后大举推进的模式,反而转成了耐心的清剿行动。 这一点卢宇光在前线看得清清楚楚,他在报道里特意提到,现在俄军的主力精力都放在了清除控制区内隐藏的敌对势力上,毕竟城市巷战最麻烦的就是残敌袭扰,稍有不慎就可能造成非战斗减员。 让人眼前一亮的是俄军这次的清剿战法,完全不是传统的大规模部队拉网式搜索。卢宇光通过前线观察发现,俄军把兵力拆分成了三到五人一组的小型作战单元,这样的单元足足有数百个,像毛细血管一样渗透到市区的每一个角落。 这种小单元作战的好处太明显了,目标小不容易被发现,动作还灵活,不管是钻进废弃的楼房搜查,还是在狭窄的街巷里穿插,都比大部队更得心应手。 而且每个单元都配有无人机侦察和便携式反坦克武器,遇到零散抵抗能快速解决,碰到加固火力点也能及时呼叫支援,效率比之前高了不少。 有前线士兵跟卢宇光透露,这些作战单元里大多是有丰富巷战经验的老兵,很多都参加过马里乌波尔和巴赫穆特的战斗,知道怎么在废墟里找敌人的踪迹。 他们清剿的时候有个习惯,会先让无人机低空盘旋扫描,发现热源或者可疑动静后,再分成两组包抄,一组正面牵制,一组绕到侧后方突袭,很少会跟敌人硬碰硬。这种打法虽然慢,但胜在稳妥,短短几天就清理了十几个藏在地下室和楼顶上的狙击点,控制区的安全系数明显提升。 可能有人会问,既然都控制九成五了,怎么不趁热打铁把剩下的也拿下来?其实看俄军的主力部署就知道他们的心思了。卢宇光在报道里明确说,俄军主力并没有都挤在市区里,而是重点部署在了波克罗夫斯克的东郊、南郊和西郊。 这三个方向可是大有讲究,东郊对着乌军从斯拉维扬斯克方向过来的补给线,南郊能卡住通往扎波罗热的通道,西郊则盯着第聂伯罗彼得罗夫斯克的援军,等于把整个市区围成了一个铁桶,既防止里面的残敌跑掉,又能挡住外面的援军和物资。 从乌军的动向来看,他们退到二线阵地后并没有放弃抵抗,而是在距离市区几公里的地方构筑了简易工事,偶尔会用迫击炮对俄军控制区进行零星打击。 但这种反击力度明显不足,卢宇光观察到乌军的炮火覆盖频率比之前下降了不少,大概率是后勤补给出了问题。毕竟俄军把三个方向的交通线都掐得死死的,乌军要想把弹药和粮食送上来,就得冒着重型火力拦截的风险,代价实在太大。 不过卢宇光也强调,虽然俄军现在占据绝对优势,但战场形势从来都是瞬息万变。剩下的5%市区里,乌军还守着几个关键的高层建筑,这些地方易守难攻,要想彻底拿下恐怕还要费点功夫。 而且清剿行动本身也有风险,昨天就有一个作战单元在搜查一栋居民楼时,遭到了隐藏在墙后的爆炸物袭击,虽然没有造成伤亡,但也提醒俄军不能掉以轻心。 作为常年泡在战场的记者,卢宇光在报道里没有做太多预测,只是客观地说,现在波克罗夫斯克的战局已经进入了“慢节奏攻坚”阶段,俄军的重点从“攻城”转向了“守城”,如何稳固控制区、减少后续损失,会是接下来的关键。 毕竟对双方来说,这座城市的战略价值摆在这,谁能真正守住,谁就能在后续的谈判桌上多一分筹码。至于战局会往哪个方向发展,他会继续守在前线,把最真实的战场情况传递出来。