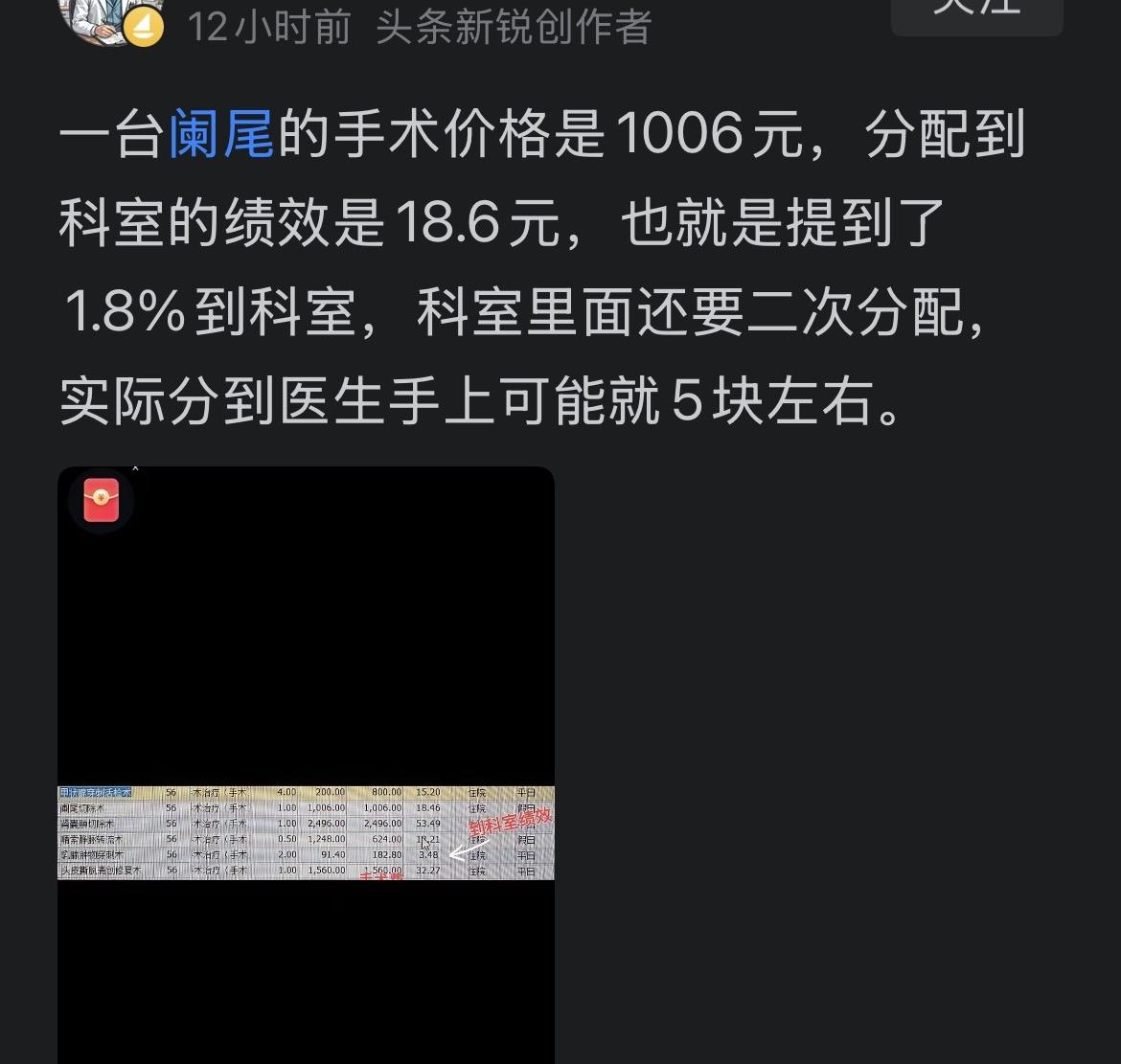

曾医生,44岁眼科主任。说实在的这个水平其实也一般,不算是太优秀。按照工作五年和十年两个阶段评职称,正常在四十岁之前都能评出来。至于入专家库,这个确实跟医院有很大的关系。 这话听着挺实在。专家头衔的光环背后,医院平台的分量,有时候比个人医术更关键。最近某地三甲医院专家名单公示,就引发了类似讨论。名单里几位年轻专家,从业经历并不算特别突出,但所在的科室正是医院重点发展的王牌科室。明眼人都能看出来,平台给了他们快速进入专家库的通道。这不禁让人思考,我们信赖的“专家”,其含金量究竟由什么决定? 是发表论文的数量?还是参与国家级课题的级别?或许这些都是硬指标。但不可否认,在大型医院,获取这些资源的机会天然就多。一个省级医院的普通医生,可能比基层医院的顶尖医生更容易“蹭”到重大科研项目的挂名机会。这种资源倾斜,直接影响了专家资格的评定。评判体系本身,就带着明显的平台烙印。 再看那些真正在基层默默耕耘几十年的老医生。他们经验丰富,解决过无数疑难杂症,患者口碑极好。可就因为医院级别不够,科研项目资源匮乏,可能直到退休都难进所谓的“专家库”。他们的医术就不值钱吗?显然不是。这种错位,暴露了当前评价机制的一些局限性。光看论文和头衔,会不会漏掉那些真正有本事的人? 当然,也不是说年轻专家就没真才实学。能进入好平台,本身也是能力的一种体现。只是觉得,专家的认定应该更全面些。除了科研,是不是也该把临床实践能力、患者评价这些更接地气的指标算进去?让不同岗位的好医生都能得到认可。 所以啊,下次看到专家称号,或许可以多留个心眼。别光被头衔唬住,看看他的具体背景,尤其是临床经验到底扎不扎实。毕竟,能治好病的医生,才是咱们老百姓最需要的。 说到底,专家不专家的,真不能全看名号。大医院里的不一定就万能,小医院里也可能藏龙卧虎。关键还是得看真本事,对吧?大家觉得呢? MCN双量进阶计划