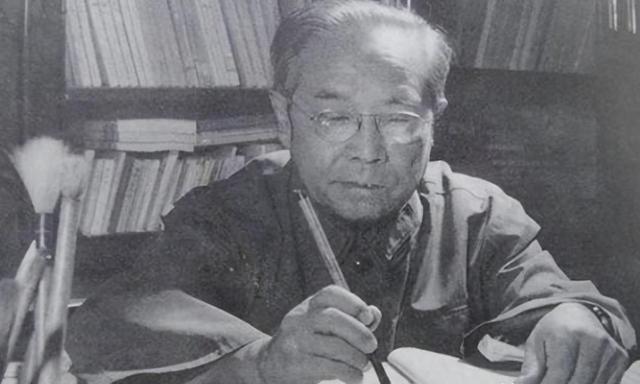

1979年李赤然少将恢复名誉,回南京军区索要工资,空军司令员不满:老家伙平反了还不满足,算什么待遇问题的账。 李赤然这个名字对很多人来说可能并不熟悉,但他的经历却代表了那个时代很多老革命家的遭遇。1914年出生在陕西省安定(今子长)县,1927年参加中国共产主义青年团,1929年加入中国共产党,1934年加入中国工农红军。从一个黄土高原上的农家子弟,成长为新中国的开国将军,李赤然的革命道路可谓坎坷而光荣。 参加了土地革命、抗日战争、解放战争,李赤然在战火中摸爬滚打了二十多年。新中国成立后,他继续在军队系统工作,1955年被授予少将军衔。这个军衔的背后,有个小插曲值得一提。论资历和功劳,李赤然最低也应该是中将,1936年,张志达是师级政委,李赤然已经是军级政委了。但他主动要求降级,体现了老一辈革命家的朴素品格。 一切的转折发生在1966年。那一年,正在医院治疗的李赤然被要求参加一次党委扩大会议。会上,他用了三个小时,就空军建设问题发表了许多意见和建议。这些本来是为了部队建设好的建议,却成了他日后遭受冲击的”证据”。很快,李赤然被免去所有职务,每月只能领到微薄的生活费。 从南京军区空军副政委到雍村的普通居民,身份的转变是巨大的。雍村的生活条件非常艰苦,他的待遇也极为有限,每月仅有30元的生活费,长时间以来只能依靠战友们的接济来度日。这样的日子一过就是九年,李赤然从五十多岁熬到了六十多岁。 1979年2月18日,李赤然终于等来了平反的消息。组织上为他彻底恢复了名誉,澄清了所有问题。对于这位已经65岁的老将军来说,这个消息来得太迟,但总算是来了。 名誉恢复了,但实际问题还没解决。1980年,李赤然回到南京军区空军,请求组织上给自己落实政策。他的想法很简单:既然问题都澄清了,那些年被扣发的工资是不是应该补发?相应的待遇是不是也应该恢复?这个要求听起来合情合理,毕竟他没有犯任何错误,扣发工资本身就是错误决定的产物。 可是事情的发展远没有李赤然想象的那么顺利。当报告交到司令部之后,军区空军司令员既不上报空军,也不给予任何的答复,还四处不满地宣扬:“这些老家伙平反了还不满足,算什么待遇问题的账!” 这句话传开后,在军区引起了不小的议论。有人同情李赤然的遭遇,认为他的要求并不过分;也有人觉得平反就已经是很大的恩典了,不应该再斤斤计较经济问题。但对于李赤然来说,这不仅仅是经济问题,更是一个原则问题——如果平反是真心实意的,为什么连基本的经济损失都不愿意弥补? 报告石沉大海,李赤然的落实政策工作陷入了僵局。他多次找相关部门沟通,但都被推来推去。有时候工作人员会客气地说:“我们会向上级反映的”,但实际上什么行动都没有。这种冷漠比当年的政治打击更让人心寒。 经过不懈的努力和多方协调,李赤然的问题最终得到了解决,但过程并不轻松。1982年,早已不在位置上的李赤然少将,接到正式离休的命令。因为本人就在西安生活,就近安排到西安兰空干休所。 按理说,事情到这里应该结束了,但新的问题又出现了。作为副兵团职离休的李赤然,按规定应该享受正兵团职的离休待遇,包括270平方米的住房面积。但他实际分配到的住宅只有180平方米,而且位置在繁忙的马路旁边,噪音很大。对于一个需要静养的老人来说,这样的环境确实不够理想。 李赤然对这些问题虽然有意见,但他并没有过多抱怨。他更多地是将这些问题看作整个退役老干部群体面临的共同困境。在干休所里,类似的问题并非个案,许多同级别的退休军官都遇到了住房标准不达标、维修经费不足等问题。 离休后的李赤然并没有闲着。他被聘为陕西省航空联谊会名誉会长,参加了航天航空展览馆的筹建工作。同时还担任了20多家政府部门或群众团体的义务顾问,经常到大中小学和党政军各级单位作报告,宣传我党我军的优良传统。 虽然生活条件不尽如人意,但李赤然依然保持着旺盛的工作热情。每次讲课前,他都要认真准备讲稿,查阅相关资料,力求做到内容准确、生动有趣。听众们被这位老将军的人格魅力所感动,报告会场总是座无虚席。 2006年12月24日,李赤然同志因病医治无效在西安逝世,享年92岁。他虽然在生命的最后阶段遇到了一些不公正的待遇,但他始终保持着乐观向上的精神风貌。 在那个特殊的历史时期,很多老革命家都有过类似的遭遇。平反固然重要,但如何真正落实平反的成果,如何让那些受过委屈的老同志真正感受到组织的温暖,这是一个更深层次的问题。 空军司令员那句”老家伙平反了还不满足,算什么待遇问题的账”,反映了当时某些人的心态。他们可能认为,平反本身就已经是很大的恩惠了,不应该再提什么经济补偿。但这种想法忽略了一个基本事实:如果错误是完全被纠正的,那么由错误造成的损失也应该得到相应的弥补,这不是额外的恩惠,而是应有的权利。