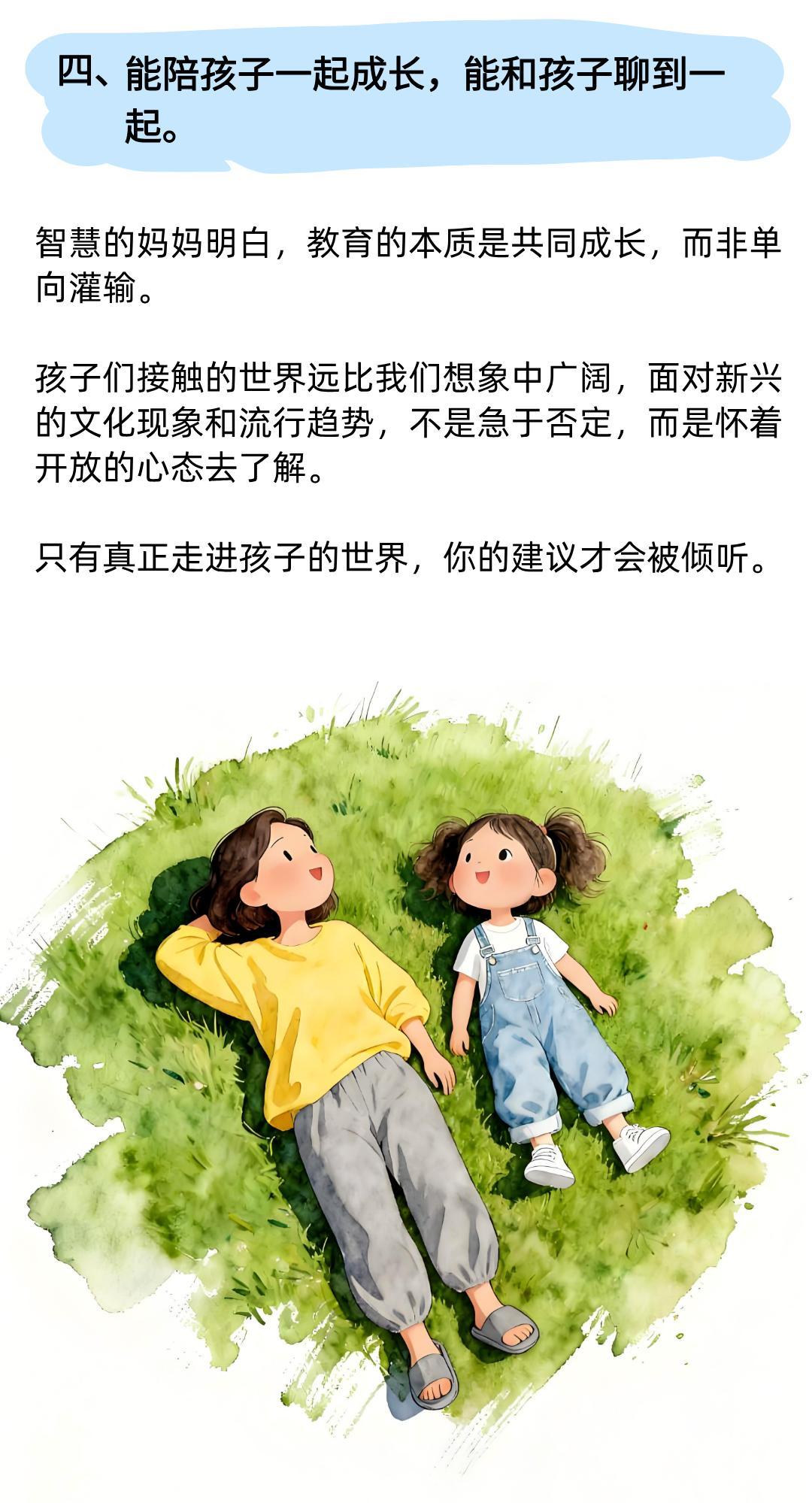

长大后还能“跟妈亲”的孩子,通常是孩子小时候,妈妈做对了这4点[困] 有人说孩子长大就是一个逐渐远离父母的过程,但你会发现,身边总有那么一些人,即使成家立业、有了自己的家庭,依然和母亲保持着亲密无间的关系,能像朋友一样聊天,遇事第一个想商量的人还是妈妈。 这种难得的亲子关系,并非偶然,那些长大后依然“跟妈亲”的孩子,往往是因为在他们的童年时期,妈妈们做对了下面这四件关键的事。 第一点:用理解和接纳代替指责和说教。当孩子打翻牛奶、考试成绩不理想、或者因为害怕而哭泣时,妈妈的第一反应至关重要。 习惯性指责的妈妈会说:“你怎么这么不小心!”“让你不复习,现在知道错了吧!”“这有什么好哭的!”。 而懂得理解和接纳的妈妈,会先看到孩子的情绪:“吓到了吧?没关系,我们一起收拾干净。”“这次没考好,你心里一定很难过,想和妈妈聊聊吗?”“看起来你有点害怕,妈妈抱抱你。” 这种被理解、被接纳的感觉,是孩子与母亲建立深度情感连接的基础。 孩子会相信,无论发生什么,妈妈都是安全的港湾,而不是第一个审判他的人,这份安全感,会一直延续到他成年。 第二点:给予高质量陪伴,而不是人在心不在。 陪伴的关键从来不是时间长短,而是质量高低。 一边陪孩子玩手机,心不在焉地应付孩子的提问,这种“物理陪伴”效果甚微。高质量的陪伴,是每天哪怕只有十五分钟,放下手机,全身心地投入,陪他读一本绘本,搭一次积木,或者只是认真地听他讲讲学校里发生的趣事。 在这段时间里,让孩子感受到自己是妈妈此刻世界的中心,这种专注的陪伴所传递的信息是:“你很重要,我享受和你在一起的时光。”被如此珍视过的孩子,内心充满爱,自然愿意与给予他这份爱的母亲亲近一生。 第三点:管理好自己的情绪,营造稳定的成长环境。 一个情绪稳定的妈妈,是给孩子最好的礼物。 孩子对母亲的情绪有着天然的敏锐度,如果妈妈的情绪总是阴晴不定,孩子会生活在忐忑不安中,他需要小心翼翼地观察妈妈的脸色,甚至会把父母争吵的原因归咎于自己。 情绪稳定的妈妈,并非没有烦恼,而是能更好地处理自己的焦虑和压力,不把孩子当作情绪的出口,她为孩子提供一个稳定、可预测的家庭氛围,在这种环境中长大的孩子,内心充满安全感,他对母亲的依恋是健康的、充满信任的,而不是恐惧和疏远。 第四点:学会得体的退出,尊重孩子的独立空间。 智慧的母亲懂得,爱不是占有,而是适时地放手。在孩子婴幼儿时期,给予无微不至的关怀,但随着孩子长大,尤其是进入青春期后,她们会慢慢从“主导者”转变为“建议者”和“守望者”。 尊重孩子的小秘密,不偷看日记,支持孩子的正当选择,即使与自己设想的不同,在孩子需要时挺身而出,在孩子想要独立探索时,得体地退后一步,送上祝福。 这种尊重,让孩子感受到自己是一个被平等对待的个体,他不必通过激烈的反抗或疏远来争取独立,因为他知道妈妈永远是他最坚实的后盾,而非需要突破的枷锁。 这样的孩子,在拥有自己的世界后,会更愿意对母亲敞开大门。 这四点看似简单,做起来却需要极大的耐心和智慧。但每一项努力,都会成为未来亲子关系中最宝贵的财富。 对此很多网友也是说出了自己的见解: “第一条说得太对了!我妈就是那种永远先理解我情绪的人。小时候摔倒了,她从不急着骂我,而是先问我疼不疼。现在遇到工作上啥烦心事,我还是第一个想找她说,因为她真的能懂我。” “道理都懂,做到真难啊!尤其是情绪稳定这一条,白天上班累死,回家娃一闹,真的很难忍住不发火,需要不断修炼自己。” “高质量陪伴这一点深有体会,我以前总觉得自己陪孩子时间少,很愧疚,后来发现每天睡前专心陪她读20分钟绘本,效果比心不在焉陪一下午好太多,孩子现在跟我特别亲。” “第四点退出太难了!孩子一到青春期,啥都不愿意跟你说,心里干着急,看来得慢慢学着想开点,不然真的会把孩子推得更远。” “亲子关系就是靠这点点滴滴的用心积累起来的,妈妈的情绪稳定确实是家庭的定海神针。” “有时候觉得,我们这代父母挺难的,既要养家又要学育儿心理,希望等我的孩子长大了,也能像文章里说的那样,还愿意跟我亲近。” ”我作为一个母亲,学着和孩子交朋友,经常换位思考,理解孩子,孩子自然很多事情都愿意与你分享,听取你的意见和主意,母亲和孩子一同成长,也是一件快乐的事。“ “我感觉我就是这样的妈妈哎,我儿子跟我无话不谈,经常跟我说他们班的八卦” 各位朋友,你和母亲的关系如何?以上哪一点让你感触最深?或者,作为父母,你在哪一点上做得最用心?欢迎在评论区分享你的故事和看法。 信息来源:布谷妈妈(ID: yugu005)

![“父母最开心的日子,就是孩子们都要回来了,这是真的”[吃瓜][吃瓜]](http://image.uczzd.cn/3073468230700385579.jpg?id=0)