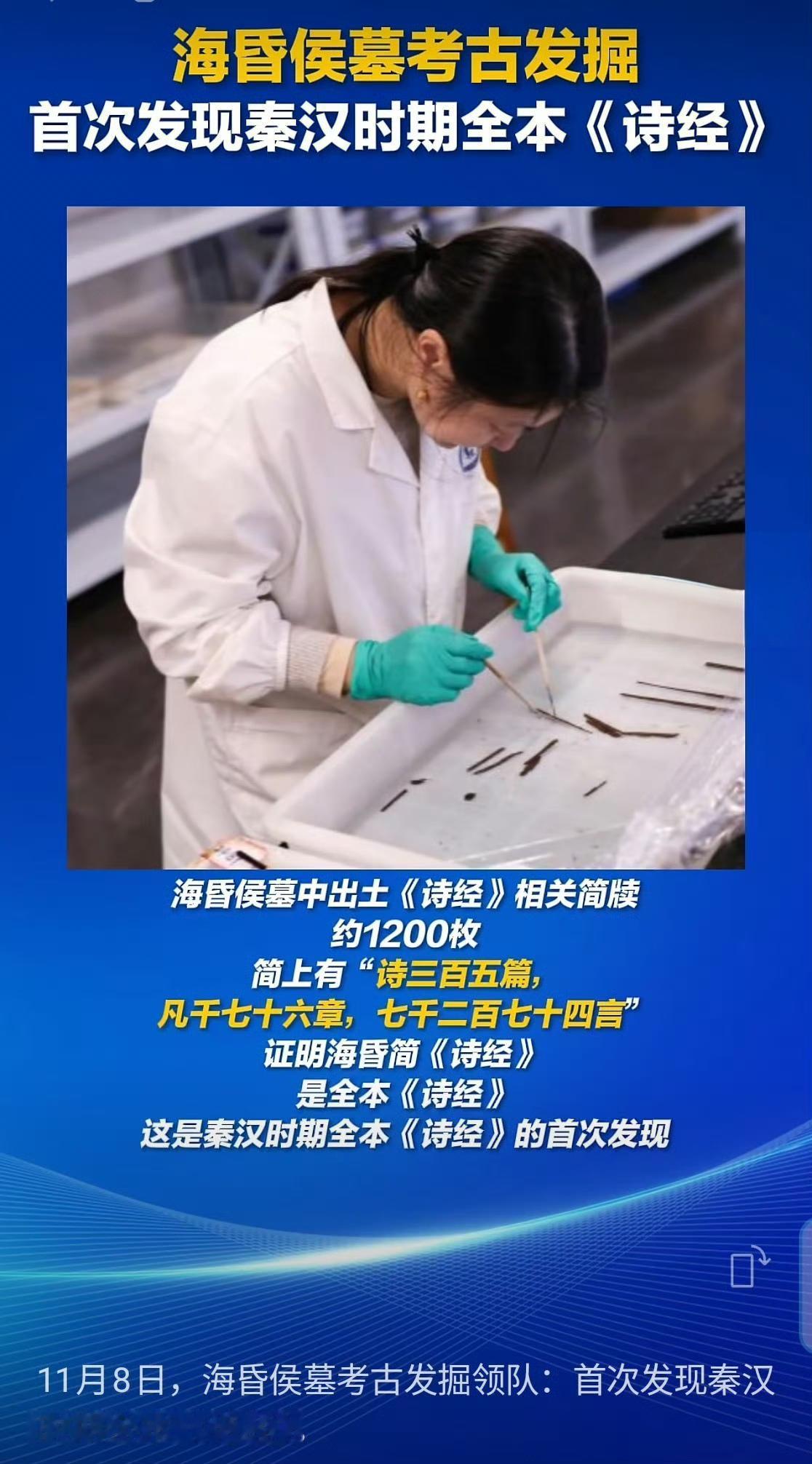

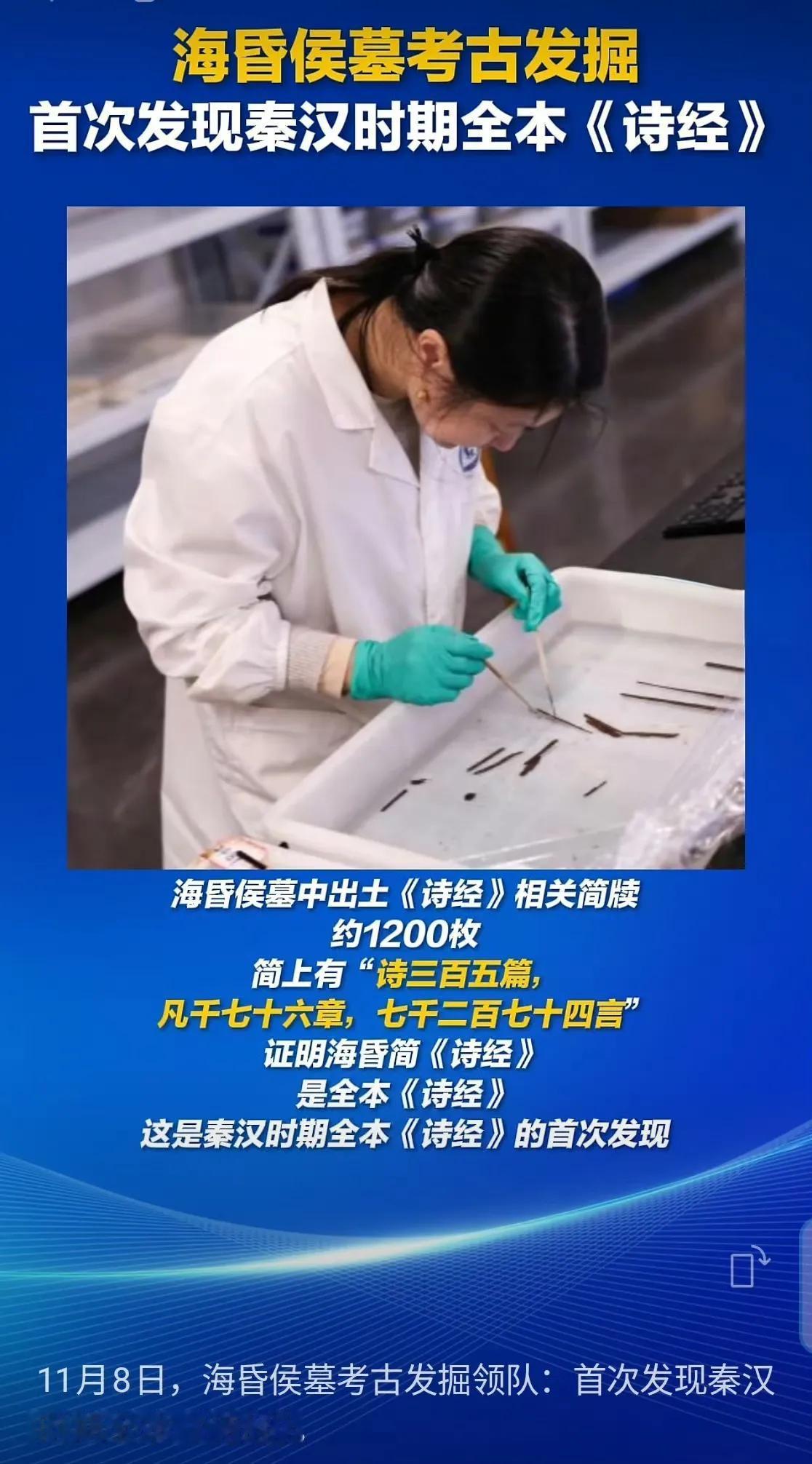

我滴乖乖!海昏侯这位老兄可真行啊,躺地下两千年还不忘给咱们送惊喜——把秦汉时期全本《诗经》塞进自己墓里陪葬,倒是方便了我们,这简直是老祖宗送来的文化礼物! 这位把《诗经》带进墓里的海昏侯,是汉武帝的亲孙子刘贺,这辈子身份跟坐过山车似的——先当昌邑王,后来汉昭帝没留下孩子,他就被大臣们迎进长安当皇帝,可仅仅27天就被废了,最后被汉宣帝封为海昏侯,派到现在的江西南昌一带定居,死后也葬在了那里。 他的墓藏在南昌新建区的墎墩山上,要是没有2011年那伙盗墓贼的动静,这份千年宝藏还不知道要在地下躺多久。 当时村民发现山上有盗洞,赶紧报了警,考古队赶来后一挖就是五年,挖出的金器、玉器、青铜器足足有一万多件,而最让人惊喜的,是那些堆在漆木箱里的竹片木片——也就是古人用来写字的“简牍”,其中就藏着完整的秦汉时期《诗经》。 一开始考古队员只觉得这些简牍字迹清晰,等慢慢清理解读,发现上面的文字竟然和咱们现在读的《诗经》能对上,而且内容更完整,没有经过后世的修改,那一刻连老专家都忍不住感叹,这是碰上“活化石”了。 可能有人会问,刘贺一个当过皇帝又被废的侯,为啥要把《诗经》当宝贝陪葬?这就得说说刘贺真实的另一面了。 史书记载里他好像挺荒唐,27天皇帝就干了一千多件“出格事”,但他的墓里除了金银财宝,光各类书籍简牍就有几千片,除了《诗经》,还有《论语》《礼记》这些儒家经典,这说明他根本不是个不爱读书的草包。 其实刘贺被废,更多是因为他想自己掌权,得罪了当时把持朝政的霍光,所谓的“荒淫”多少有点政治抹黑的成分。被废后他从皇帝变成无权无势的列侯,搬到偏远的海昏县,身边能依靠的只有这些书籍,读书成了他排遣苦闷、保留贵族体面的方式。 对他来说,《诗经》不仅是书,更是身份的象征,是精神的寄托,所以去世时才会特意把这本最珍贵的全本《诗经》放进墓里,想着到了另一个世界也能随时翻阅。没想到这一放就是两千年,反倒成了留给后人的文化遗产。 更难得的是,这本《诗经》能完好保存到今天,简直是天时地利人和的结果。海昏侯墓所在的地方地下水位高,墓坑挖好后没多久就积了水,这些水看似普通,却像一层保护层,把墓室和空气隔离开来,细菌没法滋生,竹片做的简牍就不容易腐烂。 而且刘贺的墓密封性做得特别好,外层有厚厚的夯土,中间还有木炭、白膏泥这些防潮材料,就像给墓室穿了层“防水防潮衣”,连盗墓贼都只能打个盗洞却进不去核心区域。 另外,汉代人对书籍很看重,抄写《诗经》用的是质量最好的竹片,先经过烘干、上漆等多道处理,本身就耐保存。 当然也少不了现代考古队员的功劳,他们发现简牍后没有直接用手碰,而是用特制的湿润纱布包裹,运到实验室里用低温保湿的环境慢慢清理,连竹片上的墨迹都一点点精心保护,这才让这本千年古书能完整地展现在我们面前。 这份“文化礼物”的价值,可比墓里的金器还要珍贵。咱们现在读的《诗经》,是经过两千多年传抄、刻印才留下来的,中间难免出现错误和改动。 比如有些诗句在汉代之后的版本里被删改,还有的字因为抄写者的笔误变了样。但海昏侯墓里的这本《诗经》,是秦汉时期的“原版”,里面的诗句更接近《诗经》最初的样子。 举个例子,现在我们熟悉的“关关雎鸠,在河之洲”,简牍上的写法和现在基本一致,但有些不太常见的篇目,简牍上的文字比后世版本更完整,解决了很多学者争论了上千年的问题。 更重要的是,这说明《诗经》在汉代就已经是贵族必读的经典,而且流传范围很广,连被废到南方的海昏侯都能拥有全本,印证了咱们中华文化传承的连贯性。 要知道,在纸张还没普及的汉代,抄一本《诗经》得耗费大量人力物力,竹片要一片一片削好,字要一个一个刻上去,这本全本《诗经》在当时绝对是“天价书籍”,刘贺把它陪葬,也让我们今天能看到最真实的秦汉文化风貌。 往深了说,海昏侯墓的这个发现,让我们对老祖宗的文化有了更真切的感受。以前读《诗经》,总觉得它离我们很遥远,是书本上冰冷的文字,但看到那些两千多年前的竹片,上面的墨迹还清晰可辨,就会觉得传统文化是活的,是一代代人实实在在传下来的。 而且这也证明了咱们中国的历史记载不是空谈,考古发现总能和史书相互印证,让那些千年前的故事变得可信可感。 刘贺这辈子起起落落,可能到死都没想到,自己当年随手放进墓里的一本书,会在两千年后成为震惊世界的文化发现,成为滋养后人的精神财富。 这份礼物,不仅让我们读懂了《诗经》的前世今生,更让我们看到了中华文化的深厚底蕴——那些藏在地下的宝贝,那些刻在竹片上的文字,都是老祖宗留给我们的根,只要我们好好保护、认真解读,就能从这些遗产里汲取源源不断的力量。