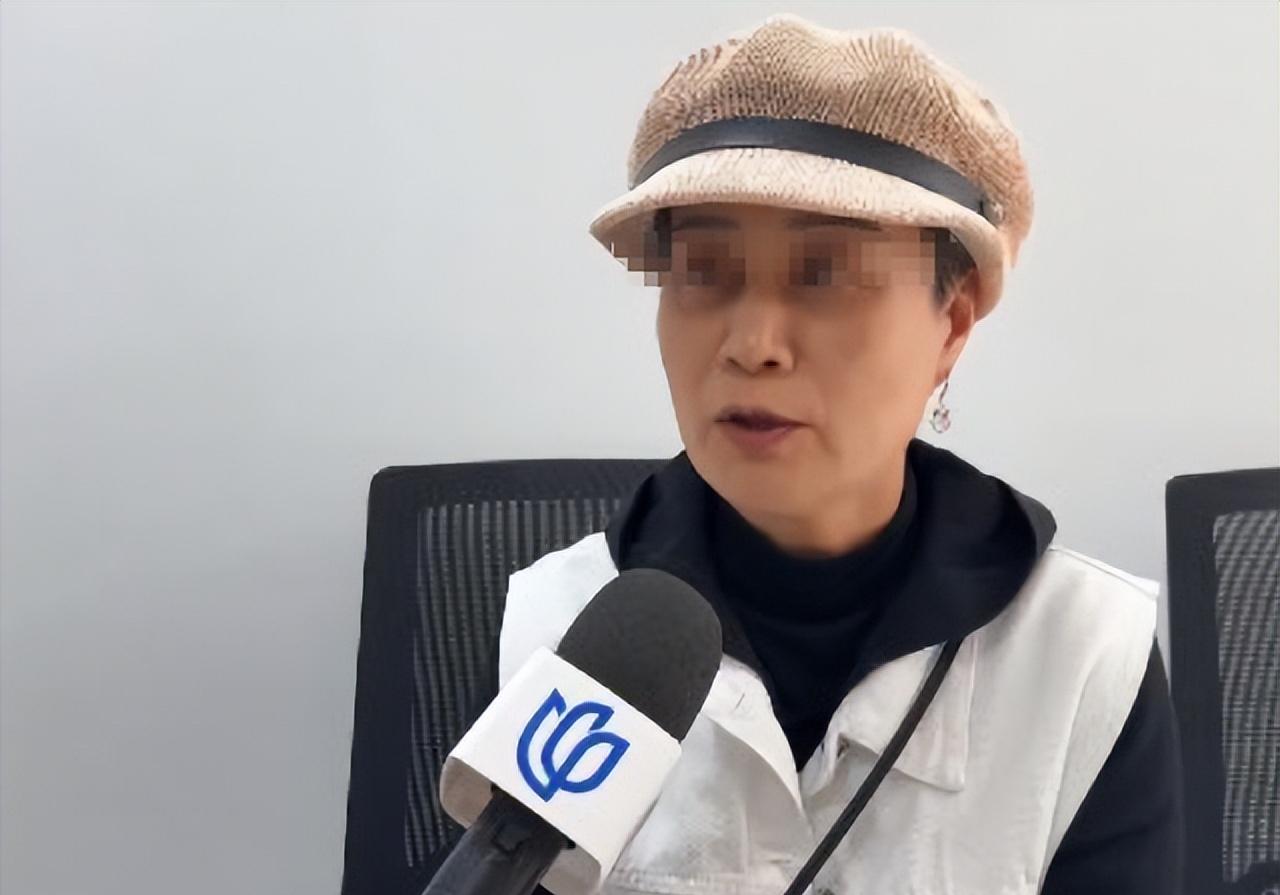

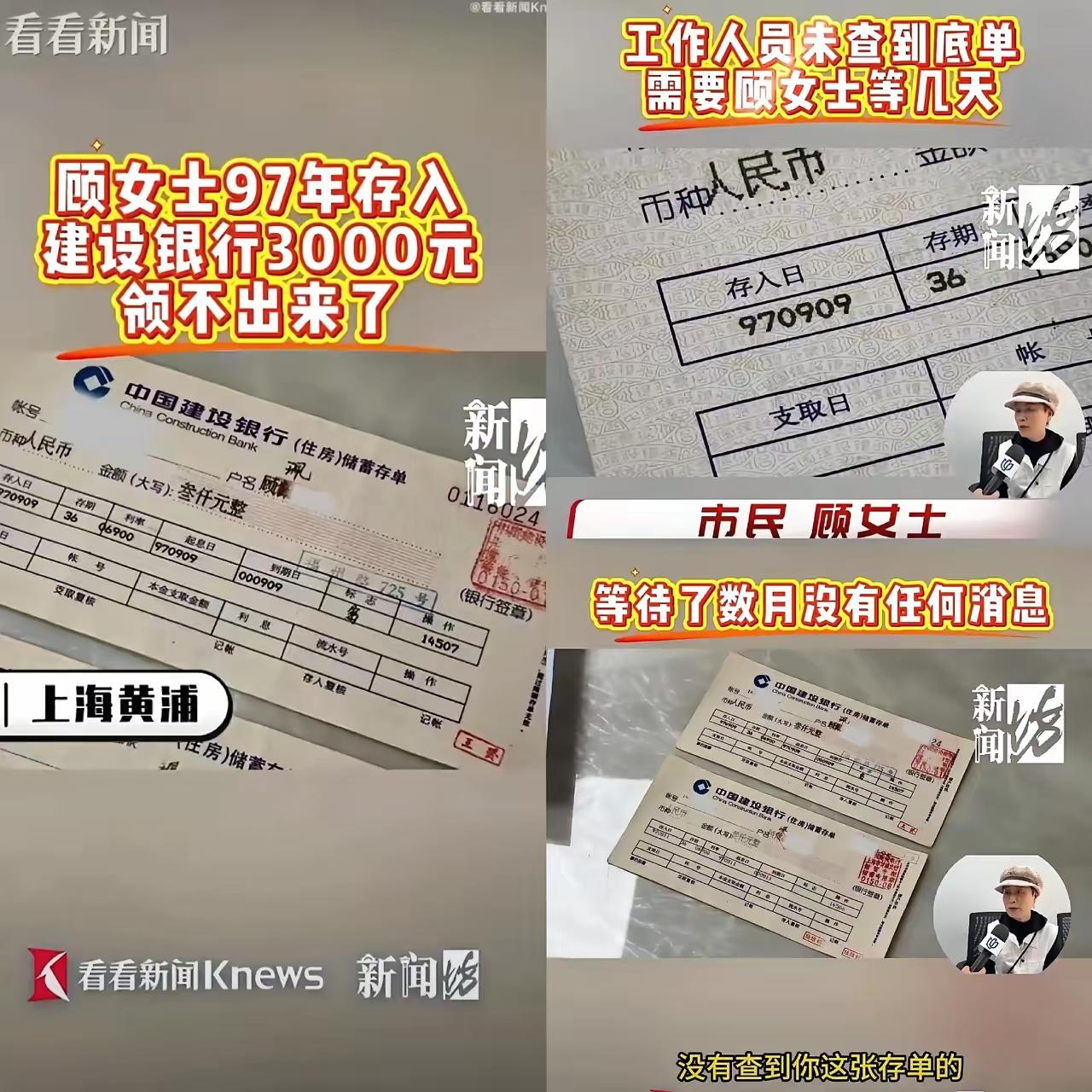

上海,顾女士拿着两张28年前,在建设银行的定期存款单,去取钱,却被告知存单时间太长了,需要后台核对信息才可以取款,顾女士配合等待,可三个月过去了,还是没有任何消息,银行称每天都在查,就是没结果,顾女士无奈,只能走投诉流程! 故事得回到1997年,那时的顾女士刚成家没多久,家里日子过得不算富裕,但她想着“手里有粮,心里不慌”,便在当年8月11日和9月9日,分两次去建设银行上海某支行,各存了3000元的三年期住房储蓄。 办理业务时,工作人员问她是否需要“到期自动续存”,她想都没想就答应了:“我怕到时候忘了来转存,自动续存省事。” 可办理过程中出了个小插曲,顾女士名字里有个“珮”字(王字旁),当年银行的电脑系统里压根没有这个字。 工作人员琢磨了半天,跟顾女士商量:“要不先打个单人旁的‘佩’,我们手动改过来,再盖个银行的章,这样肯定没问题。” 顾女士想着银行是正规机构,盖了章应该不会出岔子便点了头,就这样两张存单上的名字成了“佩”,旁边多了个小小的手工修改印记,还盖着支行的业务章。 之后的二十多年里,顾女士偶尔会想起这两笔钱,但日子平顺,也没急着用,便一直让它们在银行里“躺着”。 她甚至在同年和2004年,也存过类似的定期,同样遇到了名字打错后手动修改的情况,后来取钱时都顺顺利利,这让她更没把当年的“小插曲”放在心上。 她怎么也没想到,正是这个当年看似不起眼的名字修改,会在28年后成为她取钱的阻碍,而当她2025年再次走进银行时,等待她的不是顺利取款,而是一场漫长的“核对等待”。 2025年6月,顾女士整理旧物时翻出了这两张存单,看着上面的“自动续存”字样,她算了算时间,这钱存了快三十年,利息应该很可观。 她特意选了个工作日的上午,揣着存单去了建行某支行,可刚说明来意,工作人员的话就给她泼了盆冷水:“阿姨,您这存单太老了,电脑系统里查不到相关信息,得后台核对,您先回去等通知吧。” 顾女士心里有点急,但想着银行核对旧数据确实需要时间,便按工作人员的要求,留下了联系方式,回了家。 可这一等,就是一个月,期间没有任何电话,没有任何消息,她忍不住打了银行的客服电话,对方说“还在查,有结果会通知您”。 又等了一个月,还是没动静,她再次上门,工作人员还是那套说辞:“我们每天都在查,就是没找到存根,您再等等。” 转眼三个月过去,顾女士的耐心彻底耗尽了,“我自己的钱,存的时候清清楚楚,怎么取的时候就这么难?”她带着火气,向银行的投诉部门提交了投诉申请。 投诉之后,银行的态度确实“积极”了些:每天都会给顾女士打个电话,说“我们派人去奉贤、厦门找原始凭证了”“多部门工作组正在专门处理”,可每次问“什么时候能有结果”,得到的还是“再等等”。 这场围绕存单的“拉锯战”,让顾女士既焦虑又无奈,而解决问题的关键,似乎还得从法律层面找答案。 顾女士的遭遇,从法律层面来看,其实并不复杂,核心是银行与储户之间的“保管合同关系”,以及银行对储户权益的保障义务。 有人可能会问:“银行系统升级导致数据丢失,算不算不可抗力?能不能免责?”答案是否定的,系统升级是银行运营中的常规操作,银行在升级前,理应预见可能出现的旧数据丢失风险,并提前做好备份、迁移等防范措施。 换句话说,哪怕银行真的找不到原始存根,也得基于当年的存单,为顾女士办理取款手续,支付本金和利息,如果顾女士能证明因为取钱受阻产生了其他实际损失,银行还得赔偿这些损失。 目前建行上海分行已经派专人去调取原始凭证,说“会尽快解决”,可顾女士的等待已经持续了三个月。法律条文虽然清晰界定了银行的责任,但如何让责任落到实处,让储户尽快拿到自己的钱,才是这场纠纷最该解决的问题。 信源:2025-11-11 08:29·环球网