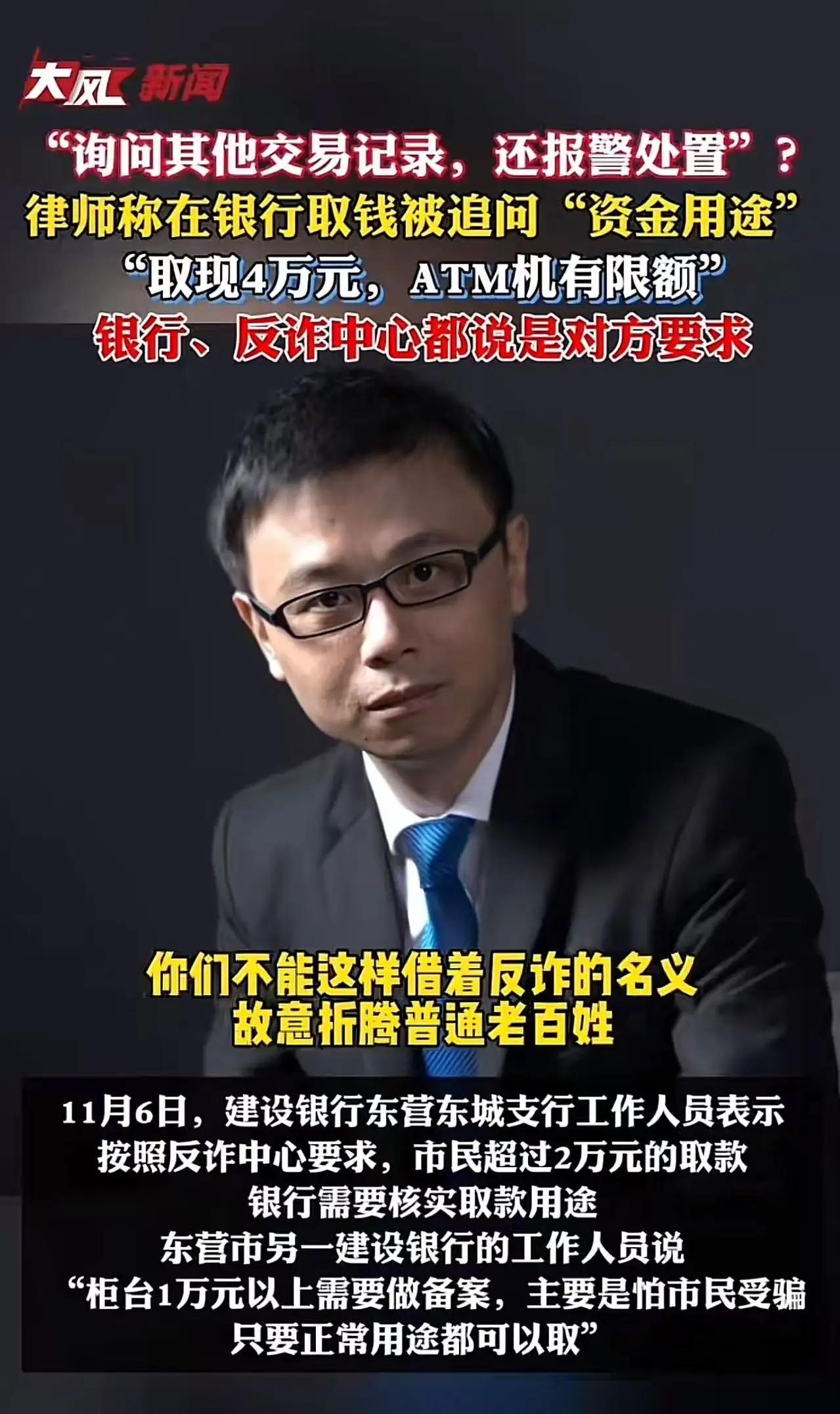

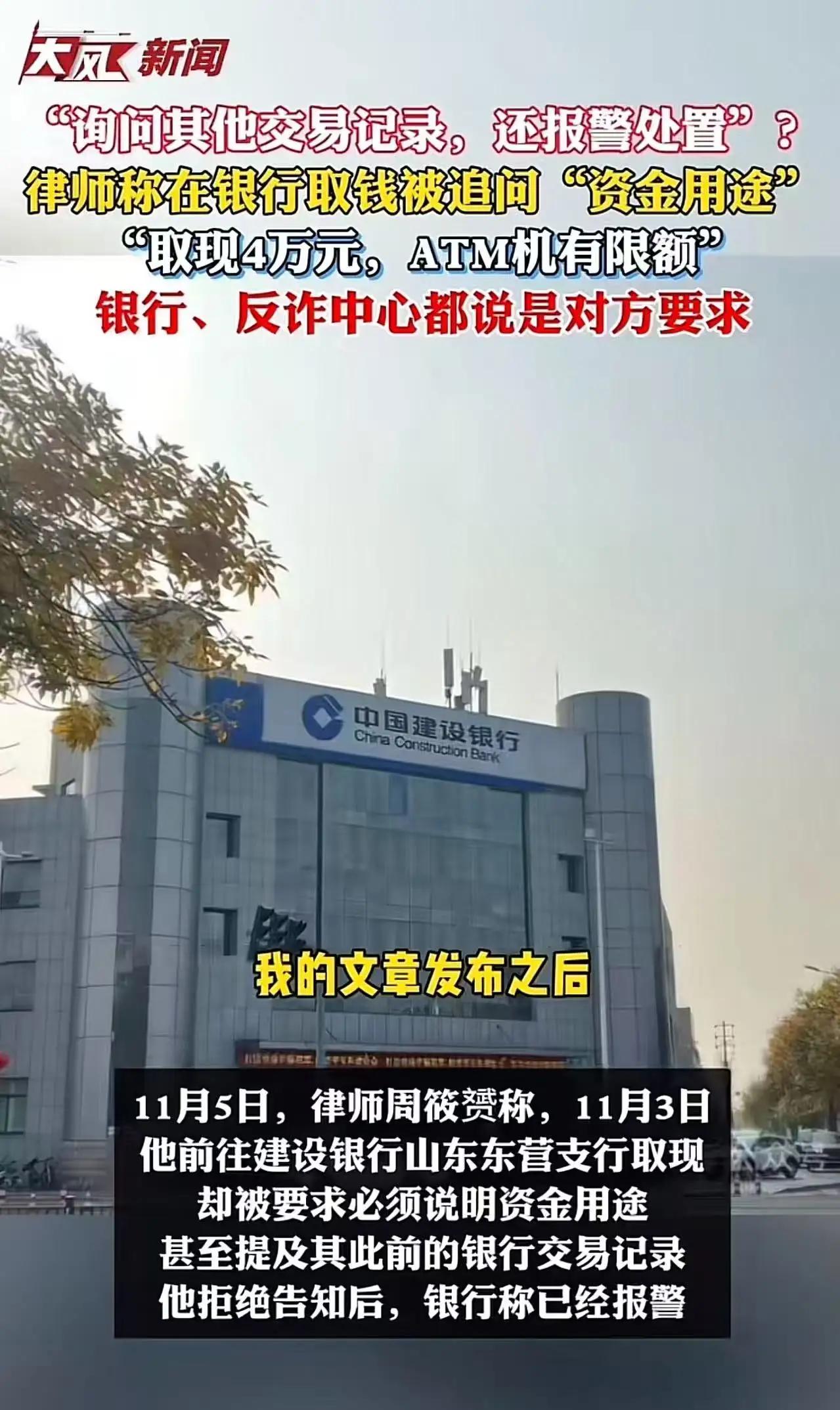

“银行这次碰到硬茬了!”山东东营,律师去银行取4万现金,被追问“资金用途”,律师认为这侵犯自己的隐私权,拒绝告知,银行竟然报案处置!律师这下忍不了,把这事情发到了网上,银行领导低头道歉,但律师觉得事情还没完…… 银行这次碰到硬茬了!山东东营,一位专职律师,本以为取个4万元的现金很简单,没想到却成为“风暴”的引爆点。事情的起因很普通:他走进银行,要求取出4万元现金,却被银行工作人员追问“资金用途”。在现代社会,隐私本应受到尊重,但银行似乎有自己的“硬规矩”,让这位律师觉得自己的隐私被无端侵犯。 律师坚决拒绝透露资金的具体用途,认为这是个人隐私,不容侵犯。他的这一反应,似乎理所应当,毕竟,谁都不愿在公共场合被质问私人事务。然而,令人意想不到的是,银行竟然直接报警,将他“驱逐”出银行,还试图用法律手段压制这位律师的合理诉求。 事情一经曝光,立刻在网络上引发轩然大波。有人赞赏律师维护隐私的勇气,认为银行的行为过度,侵犯了公民的基本权益;也有人质疑:在反洗钱、反非法资金流动的大背景下,银行合理询问资金来源是否过度?双方的争执,折射出的是我们社会中关于“隐私”与“安全”的深层次矛盾。 这不仅仅是一个取款事件,更像是一面镜子,映照出我们每个人在银行、在公共场合、在生活中,隐私权的模糊地带。我们常常在便利与安全之间摇摆,但当“隐私”变成“麻烦”的时候,谁又能真正站在“个人权益”的角度去说话?银行的做法是否合理?律师的反应是否过激?这些问题,值得我们每个人深思。 更重要的是,这起事件背后隐藏的,是我们对“个人自由”与“公共安全”的认知差异。银行的“追问”也许是防控的需要,但如果侵犯了个人的基本权益,岂不是变成了“安全的借口”来剥夺我们的隐私?这场“风波”的背后,是社会对“隐私权”的呼声逐渐觉醒,还是某些行业“过度”监管的表现? 事情还没有结束。律师虽然得到了银行领导的道歉,但他心中的那份不满和坚持,似乎在告诉我们:隐私不是可有可无的“奢侈品”,而是现代社会每个人都应拥有的底线。我们每个人都可能成为下一个“被质问”的对象,是选择沉默,还是站出来捍卫自己的权益?答案,可能比你想象的还要复杂。 这件事,提醒我们每个人:在追求便利的同时,不要忘了守护自己的底线。毕竟,隐私的价值,远比一张钞票更重要。我们期待,银行和社会能找到一个平衡点,让“安全”与“隐私”共存,而不是成为彼此的“敌人”。这不仅仅是一场取款的风波,更是我们每个人心中那份对自由与尊重的呼唤。你怎么看?你是否也遇到过类似的尴尬?欢迎留言,让我们一起为“隐私权”发声!银行取大额现金