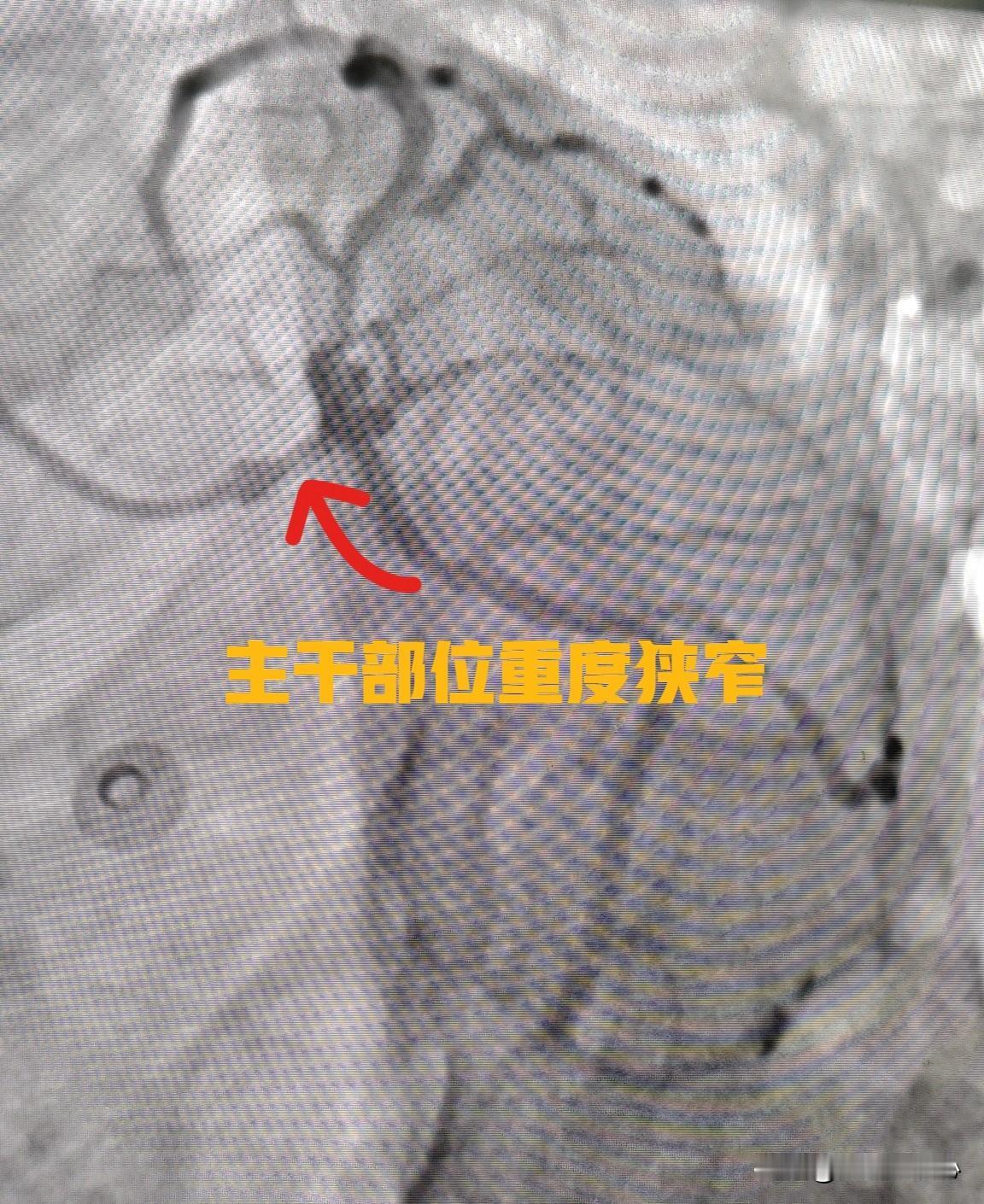

48岁女子查出颈动脉斑块,三年后脑梗瘫痪,医生惋惜:无知害人 48岁正是上有老下有小的年纪,查出颈动脉斑块怎么就三年后瘫在床上了?很多人觉得这病是老年人专利,斑块小就不用管,可这例病例偏要打破你的认知。 她每年都做体检,报告写着“颈动脉斑块0.8毫米”,医生提醒过要复查,她却觉得“没症状就是没事”。 谁能想到,这个被忽视的“小斑块”,最终变成了压垮身体的大山。 中国医学科学院曾做过一项小众调研,发现不稳定斑块的破裂风险是稳定型的7倍,而直径小于1毫米的斑块中,竟有32%属于高危类型。 这位患者的斑块就是典型的“隐形高危款”,表面薄如蝉翼,一旦脱落就会堵死脑血管。 西医说颈动脉是大脑的“供血主干道”,斑块就像水管里的水垢,可水垢分硬垢和软垢,软垢才是真凶。 她的血脂报告里,甘油三酯不算高,但同型半胱氨酸超标3倍,这个容易被忽略的指标,正是斑块不稳定的“催化剂”。 中医里没有斑块的说法,却早有“痰湿瘀阻”的论述。她平时嗜食肥甘厚味,每天早上油条配咸菜,晚上炖肉不离桌。 脾胃运化不了这些油腻,痰湿就会在血脉里积聚,久而久之凝结成块,这和西医说的脂质沉积异曲同工。 最让人惋惜的是,她有高血压病史却从不规律服药,总觉得“头晕了才用吃”。 血压骤升骤降就像不断冲击斑块的水流,原本就不稳定的斑块,在一次情绪激动后破裂,血栓瞬间堵塞了大脑中动脉。 其实预防这事真没那么复杂,不用天天吃保健品,关键在“早发现、早干预”。 社区医院就能做的颈动脉超声,不仅要看斑块大小,更要关注“回声强度”,低回声斑块就是高危信号,这比单纯看尺寸重要得多。 平时在家可以简单测踝臂指数,用血压计分别量脚踝和手臂的收缩压,比值低于0.9就要警惕,这是判断外周血管是否狭窄的简易方法。 饮食上不用刻意忌口,中医讲究“清淡祛湿”,用山楂10克、陈皮6克泡水喝,既能消食化积,又能理气化痰,比吃降脂药还温和。 西医则强调控制“坏胆固醇”,每天吃一把原味杏仁,其中的植物甾醇能抑制胆固醇吸收,比刻意少吃肉更实用。 运动也不用追求高强度,每天快走20分钟,步伐快到微微喘气就行,这种温和运动能改善血管内皮功能,让斑块更稳定。 现在国家推行的家庭医生签约服务,定期随访就能及时调整方案,比自己瞎琢磨靠谱多了。 颈动脉斑块不是老年病,也不是“不治之症”,真正害人的是对健康的漠视和认知误区。 很多人觉得“没症状就没事”,却不知道斑块在血管里悄悄生长,等出现症状时往往已经晚了。 只要早筛查、控风险、调生活,就能和斑块和平共处,别让一时的无知,酿成终身的遗憾。

无邪

什么狗屁文章,哪有0.8cm的斑块,0.8mm顶多才叫内膜增厚吧!