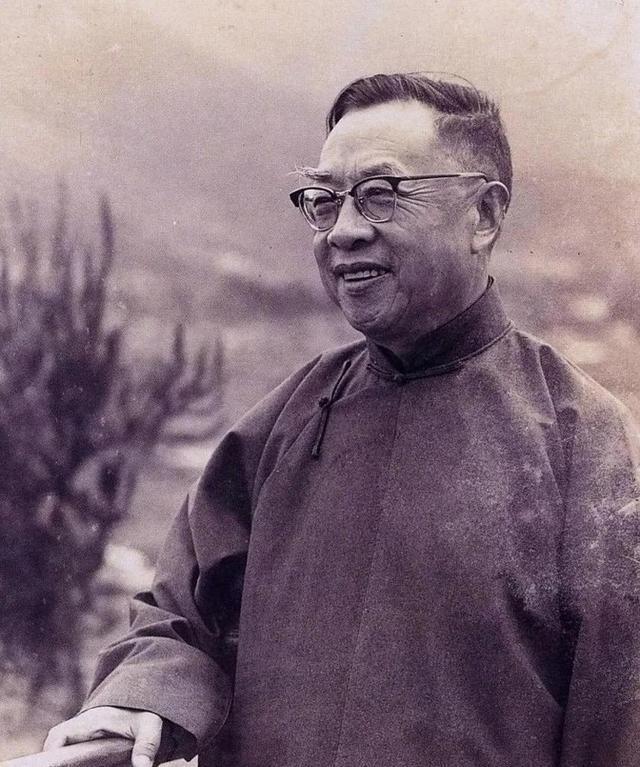

1956年,国学大师钱穆,61岁时三婚迎娶胡美琦,他盯着如花似玉的娇妻,突然间想起了自己失散多年的妻子和5个孩子,不禁流下了眼泪。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 钱穆出生于江苏无锡,成长于一个普通却重视教育的家庭,尽管家境并不富裕,父亲依旧将对子女的学业寄予厚望,钱穆自幼聪颖,五岁入私塾,九岁已能通读史书,少年时,因家中经济拮据,中学尚未毕业便辍学在家,失去继续升学的机会,钱穆并未气馁,反倒把全部精力投入自学,他在家中书房苦读,凭借坚韧毅力,掌握了大量经史典籍,逐渐形成了独立的学术体系。 初入社会后,钱穆在苏州桃坞中学任教,年纪尚轻,便以国文教员身份讲授古籍,为使学生易于理解,他亲自抄写讲义,将晦涩的古文拆解剖析,带领学生走进典籍深处,虽然身份仅为普通教师,钱穆已开始研究中国文化的脉络,思考历史与思想的传承,他坚持认为,学问根植于生活与家族,历史不只是制度和事件,更是无数人的精神延续。 岁月流转,家国动荡,钱穆先后经历丧妻与分离,早年,邹氏在分娩时不幸去世,悲痛让钱穆沉默了许久,此后,钱穆与张一贯结为连理,五个子女相继出生,一家人生活虽不富裕,却温馨有序,抗战爆发后,钱穆北上南下辗转各地讲学,将家人安顿在无锡,动乱时期,信息阻隔,家书难以抵达,无数个夜晚,钱穆在讲学之余,内心始终牵挂着远方的妻子和孩子,张一贯在纷乱中带着子女坚守家乡,为了保护家庭完整,默默忍受别离与思念。 战火未熄,学术之路却未有片刻中断,钱穆南下昆明、长沙、桂林等地,后来受邀前往香港新亚书院任教,在简陋的居所中,他坚持讲学、写作,用一己之力守护中华文化的薪火,新亚书院初创时条件艰苦,每日两餐稀饭,生活极为清贫,钱穆以“文化传承”为己任,始终坚信中国学术的独特价值,注重“整体观念”与“精神传统”,在台湾定居后,钱穆拒绝高官厚禄,潜心著书,成为中央研究院的重要学者,他在素书楼的书房中笔耕不辍,提出“通史”与“道统”的学术思想,影响了后世无数学者。 一次讲座中意外受伤,钱穆在病榻上遇见了胡美琦,这位年轻的文学爱好者,不仅关心钱穆的身体,更为其精神世界带来温暖,胡美琦每日为钱穆送来家乡风味的点心,默默照料生活起居,两人年龄相差三十余岁,却因共同的文化追求与精神契合,逐渐走到一起,胡美琦对钱穆多年的苦难与坚守感同身受,她以实际行动支持钱穆的学术研究,成为他最坚实的依靠。 婚后,胡美琦与钱穆共度清贫生活,香港九龙钻石山的狭小屋宇,见证了两人在困顿中守望相助,胡美琦不辞劳苦,典当陪嫁首饰,换回书柜和学术资料,她在厨房学煲汤,悉心照料钱穆饮食起居,钱穆视力逐渐衰退,胡美琦便放下教职,每日为他读信、念报,整理笔记,钱穆口述学术观点,胡美琦细致记录,无数重要著作都在两人的合作中完成,胡美琦的耐心和细致,让钱穆能够专注于学术思考,素书楼成为他们精神的家园。 情感的层次远不止于生活琐事,钱穆晚年常忆及故乡与旧友,内心挣扎于对前妻与子女的牵挂,每逢有家书消息传来,胡美琦总是选择将令人悲痛的内容轻描淡写,她将自己的悲伤隐忍,安抚钱穆的情绪,守护他对家乡的美好记忆,胡美琦还托人从苏州带来干桂花,缝入钱穆的枕芯,让太湖的气息陪伴钱穆入眠,她用细致入微的关怀,将遥远的乡愁化为生活的慰藉。 钱穆晚年与胡美琦的情感,不只是夫妻之情,更是一种超越血缘的精神依赖,两人在学术上亦是亲密伙伴,钱穆在整理《朱子新学案》时,胡美琦静静为他磨墨,默默记录每一段回忆,她将钱穆偶尔提及的童年趣事、父母往事整理成册,为《八十忆双亲》一书提供了宝贵素材,钱穆感慨,每一页手稿仿佛都留有胡美琦的指纹,凝聚着两人的心血与情感。 钱穆辞世后,胡美琦未曾沉溺于悲伤,她带着从台湾移植的桂花树苗回到无锡,将其种在钱穆墓旁,桂花树成为两岸生命的纽带,也是胡美琦寄托情感的象征,她在墓前守候,无论风雨,从未离开,胡美琦亲手整理钱穆遗稿,奔走于各地讲学,为钱穆学术思想的传播奉献余生,尽管身为旁人眼中的“外来者”,胡美琦用行动赢得了钱穆子女的理解与尊重。 晚年,胡美琦独自守在桂花树下,身边常携带着泛黄的书稿,她把自己的一缕头发用红绳系好,小心收藏,作为对钱穆的怀念,2012年,她安详离世,最终与钱穆合葬于太湖之畔,钱穆子女为她安排后事,这一举动象征着对胡美琦一生付出的认同。 信息来源:澎湃新闻——严耕望:钱穆的后半生