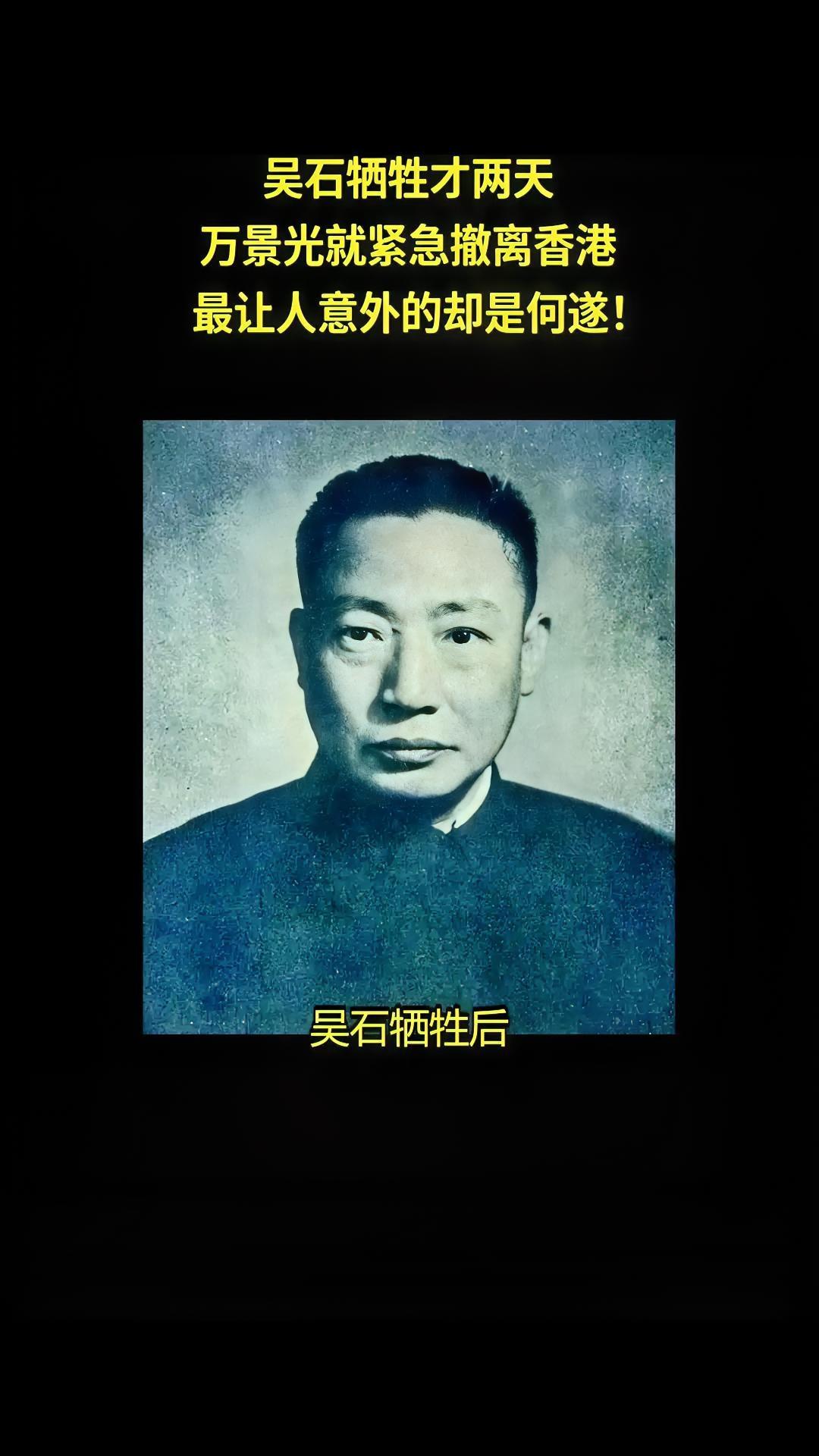

吴石的后人有点意思,明明父亲是潜伏台湾的烈士,大名鼎鼎的“密使一号”,儿子吴韶成在河南却格外低调。一个人一辈子要多沉得住气,在烈士之子这四个字前面,悄无声息地把半生走过去。 说起吴韶成,郑州大学的老师可能还记得他把所有积蓄和上千本藏书全送学校,钱有两套房子那么多,连个自己名字都不留,非要写“吴石将军家属捐赠”。 很多人都不理解,这人做好事只挂着父亲的名号,却不肯为自己留点痕迹,其实这背后的原因只有细细琢磨才懂。 这事得从1949年说起。那年春天,时任福州绥靖公署副主任的吴石,要赴台湾执行秘密任务。出发前他回了趟南京,见到正在国立中央大学读书的长子吴韶成。当时局势紧张,吴石已经帮儿子安排好撤离路线,连江宁要塞司令的吉普车都联系好了,让他要么去上海,要么转去香港。 可吴韶成望着校园里的同学,摇了摇头:“几千个同学都留校应变,您放心吧。” 临走那晚,吴石从口袋里摸出20美元,塞进儿子手里。他只说了句“很快就回来”,转身就走了。 吴韶成攥着那20美元,没想到这竟是父子俩最后一面。1950年,吴石因蔡孝乾叛变被捕,同年6月在台北遇害,从此“吴石”成了家人不敢提及的名字。 1952年吴韶成从南京大学毕业,主动申请去河南冶金厅当普通干部,把“吴石之子”的身份藏得严严实实。有同事背后说他“家庭背景复杂”,他听见了也不辩解,只是把工作干得更扎实。 六十年代初,深山里的钢铁厂要搞成本核算,别人躲着不去,他揣着算盘住了三个月工棚,膝盖冻烂了还在煤油灯下对账。项目成了要评先进,他推给老工程师:“我就是算个数。” 在河南几十年,吴韶成绝口不提父亲的事。女儿吴红小时候翻出爷爷的黑白照片,问这是谁,他只红着眼眶说“是个守信用的人”。单位里开座谈会谈“革命前辈”,有人问起他的家庭,他就借故去倒水。 直到他去世后,同事们整理资料,才在档案里发现那张1973年的烈士证书——那是周恩来、叶剑英批示后补发的,可他当年拿到手就锁进了抽屉,从没跟人提过。 更难得的是,他一辈子没沾过父亲的光。六十年代单位分房,有人劝他“找领导说说父亲的事,能多分一间”,他摆手:“按规定来,不能搞特殊。”一家四口挤在两间小平房里,冬天用旧棉袄改棉门帘,女儿想吃肉只能买最便宜的猪下水。 就连父亲平反后,他也没动过“沾光”的念头。1994年去北京参加吴石骨灰安放仪式,原中央调查部部长罗青长握着他的手说“委屈你了”,他只说“比起父亲不算啥”。单位配了公务自行车,他私事绝不用;组织要给烈士家属发补助,他婉拒说“能养活自己”。 退休后,他住在没有电梯的老楼房里,直到年纪大了才搬去女婿在郊区的房子。别人说他“傻”,他指着书房里父亲的遗书画册:“爹没留钱,只留了‘仁义’俩字。” 后来在河南的几十年里,吴韶成最大的爱好就是看书、攒书。他的书房里,从经济专著到历史典籍摆得满满当当,每本都夹着写满注解的纸条。这些书都是他省吃俭用买的,有的还是从旧书摊上淘来的。 退休后,他开始整理这些书,还有一辈子攒下的钱。家人以为他要留给后代,他却早联系好了郑州大学。 捐赠那天,学校想为他搞个仪式,被他坚决拒绝了。他穿着洗得发白的中山装,跟着工作人员一趟趟搬书,额头上的汗擦了又冒。有人劝他:“好歹留个名,让学生们记得您。”他指着捐赠单上的署名说:“要记就记这个名字,他才是该被记住的人。” 2015年8月,88岁的吴韶成走完了一生。直到他去世后,孙女吴红在整理遗物时,才发现一个旧信封,里面装着那张1949年的20美元,边角都磨破了。信封背面是吴韶成的字迹:“父之诺,国之信。” 吴红总说父亲教她的话:“爷爷用命守信仰,咱们踏实做事就够了。”就像吴韶成捐赠的那些书,扉页没有捐赠者的名字,却把最珍贵的东西,悄悄留了下来。