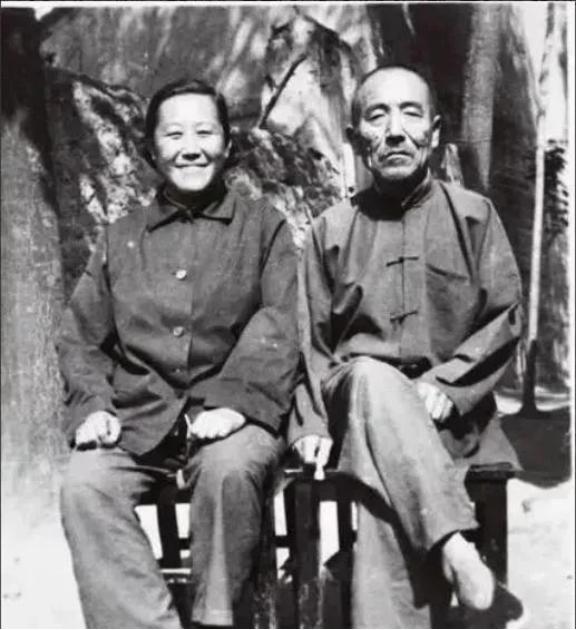

1971年,陕西一贫农贪图便宜,娶了一个不要彩礼的女大学生,女大学生长相漂亮,比自己小10岁,农民高兴不已,然而几年后,农民却哭着对她说:你走吧…… 陕西乡下那年头,穷汉子娶媳妇得砸锅卖铁凑彩礼,可有个老实巴交的庄稼人偏偏捡了便宜,娶回家个俊俏的女大学生。她比他小整整十岁,不收一分钱,还落户乡下。这事儿听起来像天上掉馅饼,谁知八年过去,一纸调令摆在眼前,他眼泪汪汪地说出那句“你走吧”,背后藏着多少心酸与担当? 1971年,陕西关中平原的武功县,地里刚冒出绿苗,村里家家还靠天吃饭。魏振德那时候四十八岁,家里穷得底儿掉,守着两亩薄田,勉强养活自己和九岁的儿子。他早年媳妇走了,留下他一个人扛起家,日子过得紧巴巴的。村里人提起他,总说这汉子命苦,可他从不抱怨,就那么一天天在地里刨食。 那阵子,响应号召,北京来的知识青年扎堆下乡。许燕吉就是其中一个,她三十八岁,大学毕业,长得白净秀气,眉眼间透着书卷气。她家底子好,父亲是文化界有名的许地山,可她自己一身本事,学的是农业,分配到西北来,本想扎根乡村。谁知感情上出了岔子,她决定找个稳当的乡下人安家落户,不图彩礼,就求份安生。 媒人老吴是村里热心肠,跑前跑后给魏振德牵线。他一听对象是大学生,还不收钱,眼睛都直了,心想这下子家门有光彩了。两人见面没费多少周折,许燕吉看中魏振德的实诚,他呢,觉得这媳妇俊俏又能干,日子准能红火起来。没几天,村里就张罗起婚事,简单办了场喜宴,桌上几碟咸菜馒头,邻里凑份子,热闹了一宿。从此,许燕吉进了魏家门,户口也落了村里。 婚后头几年,俩人日子虽苦,却也稳当。魏振德还是早出晚归下地,许燕吉起初不惯农活,手生脚嫩,学着做家务,煮粥擀面,渐渐上手。她还帮着带儿子,教他认字算数,那孩子从调皮蛋变成懂事的娃。家里炕头虽漏风,锅里却多出点滋味。许燕吉凭着大学底子,给村里人讲讲农技,帮着改良庄稼,魏振德看在眼里,觉得娶对了人。 这时候,国家正推农村教育,许燕吉的文凭派上用场。她在村小教书,课堂上讲课文,孩子们围着听,课后还帮家长出主意。魏振德虽不识字,可他支持媳妇干这事儿,觉得知识分子进村是好事。日子一天天过,儿子长大帮手,家底子厚实了点。村里人羡慕,说魏家捡着宝了。 转眼八年过去,1979年,国家政策松动,许燕吉接到调令,能回城里中学教书。那是多少知识青年梦寐以求的机会,城里工资高,条件好,孩子上学也方便。她把信拿给魏振德看,他坐在门槛上,烟杆子搁一边,听完就低头不语。许燕吉知道,这机会对她是改变命运的梯子,可对这个家呢?魏振德抹把脸,声音发颤地说:“你走吧,去城里发展,孩子跟我过,我不拖你后腿。”那一刻,他眼圈红了,话里满是舍不得,却也带着祝福。 许燕吉没走。她把调令搁抽屉里,次日去村支部报了名,继续在乡村小学教书。为什么?她说,乡村需要老师,孩子们需要启蒙,她留下来能帮更多人。魏振德听了,点点头,从那起更卖力干活,家里的地扩到三亩,儿子也考上学堂。俩人就这样守着黄土地,风里来雨里去,没大富大贵,却过得实打实。 这故事听着简单,里头却有大道理。那个年代,知识青年下乡是国家号召,许燕吉这样的女子,本可以回城享福,却选择留乡,投身基层教育。她教出的学生,有的成了村干部,有的出去闯荡带回新法子,村子渐渐变样。魏振德呢,一个老实农民,没文化却有担当,他不求媳妇给他挣面子,只盼她过得好。这份情义,搁今天看,也接地气得很。 回想起来,俩人结婚那年,国家正抓农业学大寨,农村处处是热火朝天的劲头。许燕吉进村后,不光教书,还帮着推广良种,地里收成年年增。魏振德跟着学,家里的玉米棒子粗了,麦穗沉了。儿子魏忠科上学后,成绩拔尖,村里表扬大会上领奖,魏振德虽不言,却心里美滋滋的。许燕吉常说,乡村是根,离开了根,啥都空。 八年后的那个转折,更是考验人心。调令一来,多少人挤破头想走,可许燕吉掂量了掂量,觉得责任在肩。乡村教育缺人,她一走,班上孩子怎么办?魏振德那句“你走吧”,不是推她走,而是真心为她着想。他知道,自己这把年纪,守着地过日子,她年轻有才,去城里准能飞黄腾达。可她偏不,留在村里,工资虽低,日子却有奔头。 从那以后,俩人携手走过四十年。儿子成家,孙子绕膝,村里修了路,学校盖新楼。许燕吉退休后,还给老同事讲经验,魏振德在一旁听着,偶尔插句嘴。他们的故事,在当地传为佳话,体现了那个时代普通人的奉献精神。国家号召知识分子支援农村,他们就实打实干起来了,没花里胡哨的说辞,就凭一颗心。