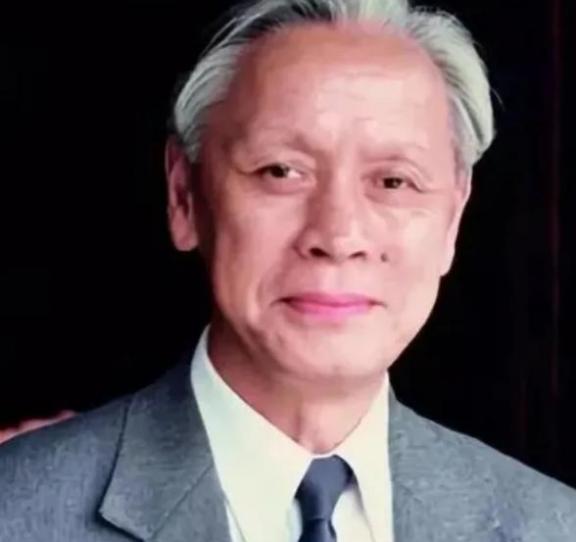

1959年,他瞒着妻子,偷偷把一管不明液体,灌进不满一岁的儿子嘴里,看着儿子对他笑。他却流着泪对儿子说:“儿啊,为了亿万婴儿的生命,爸只能对不起你了!” 漆黑的夏夜,一位父亲悄然推开房门,手里那管不明液体在月光下闪烁。儿子不满一岁,睡得香甜,他却咬牙将液体灌入口中。孩子醒来,冲他甜甜一笑,他眼泪止不住地掉:“儿啊,为了亿万婴儿的生命,爸只能对不起你了!”这管液体,究竟是救命药,还是致命毒? 上世纪五十年代那时候,国家正百废待兴,卫生条件还不完善。1955年夏天,江苏南通突然冒出好几起小儿麻痹病例,这种病毒专挑孩子下手,感染后高烧、四肢瘫痪,许多家庭一下子就乱了套。疫情像野火一样,从南通烧到全国多个省份,农村的孩子最遭罪,因为医疗资源少,很多人只能在家硬扛。医院里挤满了哭闹的娃娃,医生们忙得脚不沾地,国家卫生部门一看形势不对,赶紧下令动员科研力量,得赶紧搞出自己的防控办法。 国外那边,美国人已经弄出灭活疫苗了,可那玩意儿贵得离谱,一剂就顶普通人家半年粮钱,进口量也有限,怎么够全国用?国家得靠自己,自主研发才是王道。这时候,顾方舟同志就站出来了。他是病毒学专家,1955年9月刚从苏联医学科学院病毒研究所学成归来,带回一身本事。回国没多久,他就钻进中国医学科学院医学生物学研究所,扑在脊髓灰质炎项目上。顾方舟和团队商量来商量去,决定走活病毒减毒疫苗这条路。为什么?因为这种疫苗生产简单,成本低,还能口服,免疫效果好,特别适合我们国情大范围推广。 从1955年到1959年,这四年里,团队没少吃苦。病毒分离、培养、减毒,每一步都得反复试验。先是用猴子做动物模型,观察病毒在体内的变化,得确保它减毒后不致病,还能激发免疫。实验室条件简陋,设备靠进口凑合,顾方舟他们常常通宵达旦,记录数据到天亮。1957年,项目正式启动,全国协作组也搭起来了,顾方舟任组长,统筹资源。1959年3月,他还去苏联考察,学了沙宾疫苗的生产线,带回菌株样品。回国后,团队加速攻关,到年底,首批减毒液体疫苗出来了。这东西装在玻璃管里,看着普通,可里面关乎无数孩子的命。 可疫苗再好,也得先验证安全。动物试验过了关,人体试验呢?风险大,谁敢第一个试?顾方舟想来想去,决定用自家儿子。这孩子刚满一岁,妻子忙家务啥也不知道。1959年夏末的一个晚上,顾方舟从实验室回来,把那管液体带回家。瞒着老婆,他走进屋子,把液体灌进儿子嘴里。儿子醒了,看着爸笑起来,那笑容纯真得让人心疼。顾方舟却忍不住掉泪,对儿子说:“儿啊,为了亿万婴儿的生命,爸只能对不起你了!”这话说出口,字字带血。他知道,这一步要是出岔子,不光自家遭殃,整个项目都得黄。可他咬牙顶住,因为国家需要,人民需要。 试验后,顾方舟一天天盯着儿子的情况。体温正常,吃饭睡觉都老样子,没一点异常。两周过去,孩子健健康康,这下团队松了口气。报告一交上去,疫苗就获准临床扩展。妻子后来知道了这事,先是气坏了,但转念一想,丈夫是为大局,她也支持起来,从此帮着记数据,操持后勤。1960年,三期试验启动,覆盖几百万孩子,保护率高达九成多。团队没停步,1962年就把液体改成糖丸形式,孩子吃着像糖,接种率蹭蹭上涨。1965年起,全国免疫计划铺开,卫生员挨家挨户分发,城乡孩子都沾光。 这疫苗的推广,得益于党的坚强领导和全国上下的齐心协力。国家卫生部门统筹规划,科研院所分工协作,基层医务人员冲锋在前。疫情从高峰时的几万例,逐年降下来,1970年代就基本控制住了。到1994年,我国彻底清除脊髓灰质炎本土病例,成为世界上第一个实现这一目标的发展中国家。这成就,不是一个人的,是集体智慧的结晶。顾方舟的贡献大,但离不开团队、离不开国家支持。 回过头看,顾方舟那年瞒着老婆给儿子喂疫苗的决定,接地气地说,就是一个普通爸为大义豁出去的写照。那时候条件苦,科研靠双手和脑子,没啥高大上的设备。可正因为这样,才显出我们中国人骨子里的韧劲。脊髓灰质炎这病,过去让多少家庭碎了心,现在孩子上学打球,再也不用担心瘫痪。顾方舟他们干的这活儿,救的不光是命,更是未来一代的希望。 说到底,这故事告诉我们,科学为民,奉献无悔。国家富强了,人民健康了,才是硬道理。顾方舟同志的一生,就是这么过来的。他从青年科学家干到老专家,始终把群众利益放首位。2019年他去世了,可他的精神还在,激励着新时代的医务工作者。