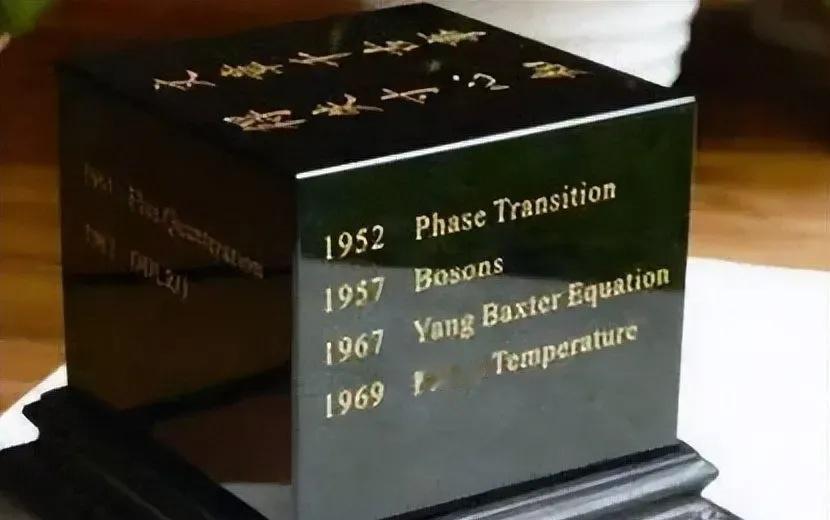

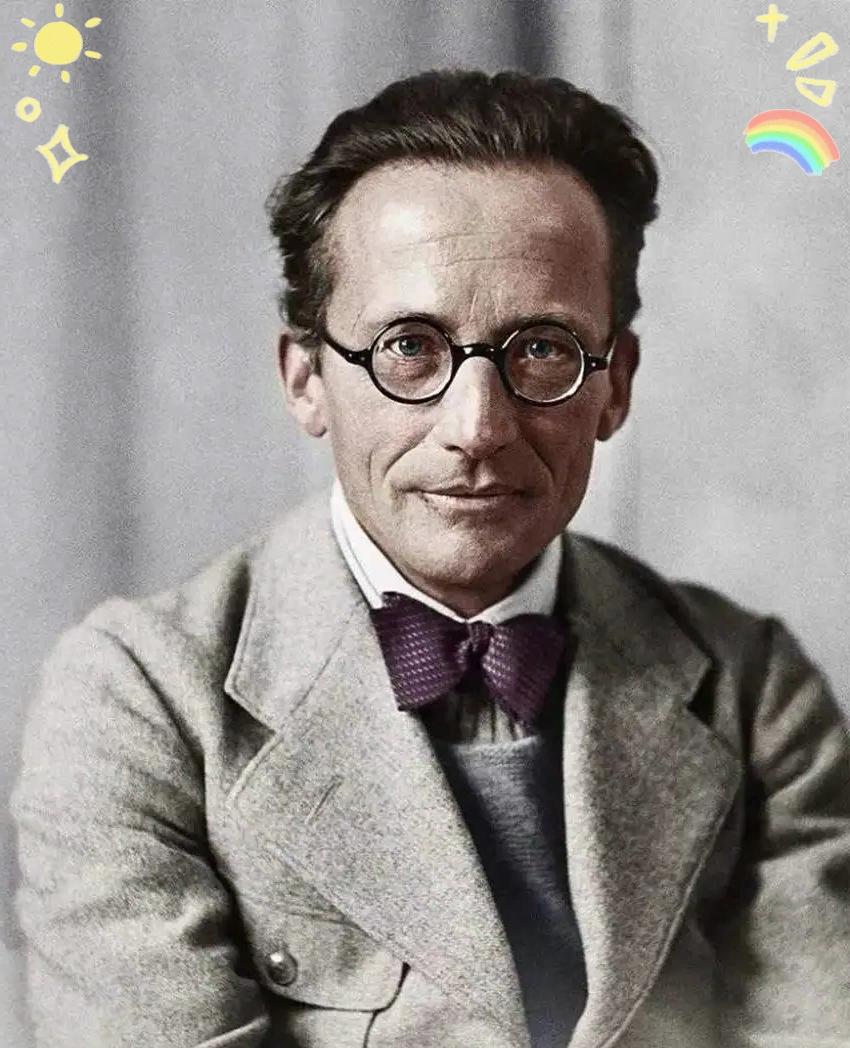

《Nature 》发文悼念杨振宁 Nature 发文悼念杨振宁:Chen-Ning Yang obituary: intuitive physicist whose work was inspired by the beauty of symmetry。全文翻译如下: 图片 图片 就像我们许多人会被自然界与艺术中对称图案的美感所震撼一样,杨振宁对物理学中的美感与对称性的作用有着深刻体悟。正是一项关于对称性破缺的研究为他赢得了声誉。1956 年,他与理论物理学家李政道大胆提出,在物理学领域中,左与右存在根本性差异。他们预言,现实世界中的实验结果与镜像世界中的结果有时会有所不同。亚原子物理学实验很快证实了这一理论,1957 年,二人共同荣获诺贝尔物理学奖,成为首位华裔诺贝尔 laureates。 杨振宁的理论物理学研究跨越六十余年,足迹遍及故土中国与居住近 60 年的美国。他为自己的中国血统感到自豪,也感激美国让他得以发挥潜力,最终促成了两国间的科学合作。他享年 103 岁。 杨振宁对物理学与化学中对称性作用的兴趣,始于他在中国的童年时期。他的父亲拥有美国伊利诺伊州芝加哥大学的博士学位,时任北京清华大学数学系教授,正是父亲将对称性相关的数学知识介绍给了他。1937 年中日战争爆发后,杨家迁居中国西南部的昆明 —— 当时北京清华大学等高校的人员已疏散至此,并临时合并组建了联合大学。 杨振宁在这所联合大学获得学士学位,研究方向为分子对称性。随后,凭借清华大学的奖学金,他于 1945 年离开中国,追随父亲的脚步前往芝加哥大学,而吸引他的正是 1938 年诺贝尔物理学奖得主、核物理学家恩里科・费米的学术声誉。 他尤其推崇费米的理论研究始终以物理观测为导向的治学方式。这一特质贯穿了杨振宁的整个科研生涯 —— 从芝加哥大学到新泽西州普林斯顿高等研究院,他始终坚守这一原则。事实上,正是宇宙辐射中发现的不稳定亚原子粒子物理学谜题,让曾在芝加哥大学共事的杨振宁与李政道踏上了通往诺贝尔奖的道路。 他们意识到,若这些短寿命粒子衰变为更稳定粒子的过程违背了一种名为 “宇称” 的对称性(与空间反射和反转相关),这一谜题便可迎刃而解。尽管这一观点与长期以来的主流认知相悖,但两位理论物理学家发现,该对称性从未经过严格验证。于是,他们发表论文提出了验证方法:通过测量放射性原子核或短寿命亚原子粒子的衰变来证实(《物理评论》,T. D. 李、C. N. 杨振宁,104 卷,254-258 页,1956 年)。 1957 年初,三项实验均证实,这类衰变确实违背了宇称对称性,即左右对称性 —— 这一结果令所有人都倍感意外。 但杨振宁后来表示,这并非他最引以为傲的成果。1954 年,他与物理学家罗伯特・米尔斯运用对称性思想推导出一套理论,描述了亚原子粒子的部分基本行为。尽管他们的研究结果看似有趣却不完全符合现实 —— 因为该理论预言了一些不太可能存在的亚原子粒子,但杨振宁无法抗拒其核心思想的美感,最终决定发表这项研究(《物理评论》,C. N. 杨振宁、R. L. 米尔斯,96 卷,191-195 页,1954 年)。在随后的十年间,这项研究的重要性逐渐显现。自 20 世纪 70 年代起,杨 - 米尔斯理论成为粒子物理学 “标准模型” 的核心基础 —— 该模型描述了物质基本构成单元的行为规律。 1964 年,离开中国 19 年后,杨振宁加入美国国籍 —— 这一艰难的决定让他觉得父亲始终未能原谅自己。两年后,他出任纽约州立大学石溪分校教授。1971 年,随着美中关系改善,他自 1945 年离开后首次重返祖国。他会见了周恩来总理,并在两年后的访问中见到了中国国家领导人、中国共产党中央委员会主席毛泽东。这标志着他开始为中国的科研规划提供建议,并积极推动美中学术交流,例如在纽约州立大学设立奖学金,资助中国研究人员赴美深造。 1999 年,杨振宁从纽约州立大学退休;2003 年,在妻子去世后,他重返中国定居。2015 年,他放弃美国国籍,重新成为中国公民。他继续为中国的科技政策提供建议,但因反对在中国建造新的大型粒子对撞机(认为这笔资金更应投入社会议题或其他科学领域),与部分物理学家及相关人士产生了分歧。 杨振宁是一位沉静而勤勉的物理学家。他从不盲从热门课题,而是坚守自己的直觉。清华大学在他 90 岁生日时赠送的一份礼物,恰如其分地展现了他的研究广度:一个大理石立方体,其中四个面镌刻着他在物理学四个领域的 13 项重大贡献。他留下了一笔宝贵的科学遗产。

真理永恒