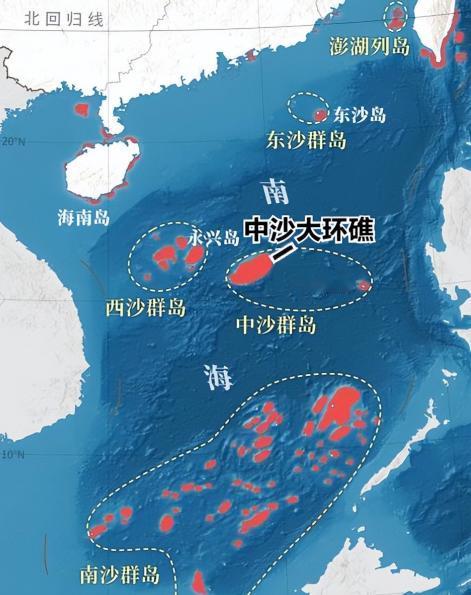

南海丢了面子,美国要找回场子,中国换上高阶打法,先手落下硬棋 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 军事观察人士指出,这两起坠机事故不仅影响美军自身作战能力,更在心理上对南海局势产生了微妙变化。 美国原本想通过航母在区域内展现存在感,向周边国家显示所谓的“秩序维护者”身份,当飞机掉进海里、救援忙乱的时候,所谓的威风尽失,反而给对手留下了可乘之机。 正是在这种局势下,中国的动作显得格外从容。 近期,中国海警编队直入黄岩岛海域,展开常态化巡逻与执法。 与以往仅靠展示军舰、进行短期秀肌肉不同,这一次,中国采取的是高阶的长线策略:稳控重点海域,确保海上秩序,同时避免任何激化冲突的行为。 通过这种方式,中国不仅掌握了南海部分关键海域的主动权,也让局势节奏牢牢掌握在自己手里。 在黄岩岛海域,中国海警的行动极具战略意义,常态化执法让美方难以找到突破口。任何突发事件或挑衅,都可能被中国海警冷静应对,从而避免被动反应。 长线布控为未来的战略布局提供了时间和空间,使得南海的态势不受短期风波影响。 换句话说,中国已经把南海从单纯的“展示肌肉”阶段,升级到了“控制节奏、掌握主动”的新阶段。 而美方则陷入了尴尬的补场状态。航母事故之后,美国不得不临时调整部署,紧急调派救援和后备力量,以维持区域内的存在感。 但这些措施更多是被动应对,而非主动布局。正如分析人士所言,当一方急忙补救,而另一方已经掌握节奏时,主动权自然落在后者手中。 这场南海局势的较量,其实是一种智慧与耐心的比拼。美军以往惯用的是高调展示武力,依靠技术优势和军力压制对手。 但现实情况是,仅靠“面子”和一时的威慑,并不能掌控整个局势。中国则选择了稳中求进的策略:不急于展示武力,而是通过制度化、常态化的海上执法行动,把控制力转化为长期优势。 从更广的角度来看,这种战略上的高阶打法,体现了对南海整体形势的深刻理解。 短期的秀肌肉可能吸引媒体眼球,但长期而言,谁能掌握海域主动权、谁能控制局势节奏,才是真正的胜者。 中国在黄岩岛的布控,就正是这一思路的具体体现。通过常态化巡航和执法,中国不仅保护了自己的海洋权益,也让南海局势在国际社会面前呈现出稳定、理性的形象。 另一方面,美国在南海的窘境,也说明了现代海上对抗的复杂性。 单纯依赖航母战力,或依靠高精尖武器,并不能保证战略成功。事故、意外和地缘环境的变化,都可能让原本计划中的“威慑行动”失效。 这也是为什么在南海,中国能够通过稳扎稳打的方式,占据战略高地,而美国却显得手忙脚乱。 事实上,这场博弈的背后,还有更深层次的意涵。美军航母的连环坠机,不仅破坏了自身形象,也在心理上削弱了所谓的“不可一世”。 中国则用常态化执法展示了冷静与耐心,表明在南海问题上,有能力、有策略,也有底气掌控全局。 这种对比,使得局势从“力量对比”转向“策略与节奏的比拼”,最终谁能赢得主动权,已然初见端倪。 这次南海事件给外界带来的启示非常明确:表面的“面子”或短期的军力展示,远不如长期的战略布局和节奏掌控来得重要。 中国在黄岩岛的行动,不仅稳住了局势,也向美方释放了信号,在南海,没有轻易改变局势的捷径,每一步都必须谨慎而精准。 可以预见,随着时间推移,中国在南海的高阶打法可能会成为常态,而美方则需要思考如何在节奏上重新找回主动。 南海这盘棋,才刚刚开始,未来的走向,将更多取决于耐心、智慧以及对局势的精准掌控,而非单纯的武力展示。