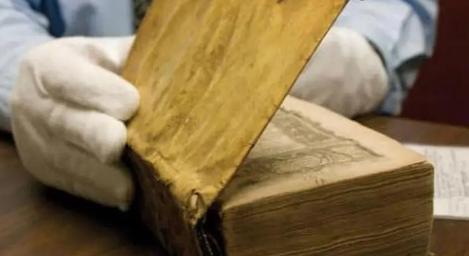

1934年,哈佛大学收藏了一本人皮书,研究者们通过技术认定,确认这本书封面的人皮来自一个女人的后背,什么书竟然需要用人皮来制作? 这事儿的主角,是哈佛大学霍顿图书馆里的一本19世纪的老书,书名叫《灵魂的命运》。 看这名字,特哲学,对吧?没错,这本书就是法国小说家阿尔塞恩乌塞在19世纪80年代写的,通篇探讨的都是“灵魂的本质”和“人死后的生活”。 写完之后,作者乌塞把书送给了他的一个医生朋友,名叫卢多维奇布兰 这位布兰医生,读完这本讲“灵魂”的书,估计是“灵感”来了。他萌生了一个想法——一个在咱们今天看来,既大胆又有点病态的想法。 他觉得,既然这本书讲的是人类的灵魂,那用什么做封面最合适呢?必须是人类的皮肤啊! 咱得在这儿停一下。这个逻辑,你品,你细品。探讨灵魂的高尚,却要用最粗暴的方式,去亵渎一个同类的身体。这本身就是个巨大的讽刺。 更关键的是,他这皮肤哪来的? 布兰医生在医院工作,他手里“正好”有一具无人认领的女患者尸体。这位女患者是自然死亡的。于是,布兰医生就从她的后背上,取下了一块皮肤,经过处理,装订成了《灵魂的命运》的封面。 在19世纪的欧洲,一个“无人认领”的穷苦病人,尤其还是个女人,她死后,她的身体似乎就不再属于她自己了。她成了医生眼中的“材料”。 布兰医生甚至还在书里留下了一张手写的纸条,非常“理直气壮”地解释了他的行为。纸条上写着:“一本关于人类灵魂的书,值得一个人类的封面。” 他甚至还补充说,他特意保留了皮肤上的毛孔,让它摸起来更有“质感”。 说实话,我看到这段描述时,心里是发毛的。这不是什么艺术,这是对一个逝者尊严的彻底践踏。 1934年,这本书,连同那张纸条,漂洋过海,被送到了哈佛大学,成了霍顿图书馆的馆藏。 在之后的几十年里,它就像一个都市传说。据说,图书馆的馆员甚至会让那些胆子大的学生去摸一摸,感受一下那“独特”的触感。它成了一个猎奇的展品,一个用来彰显“历史悠久”的怪东西。 没人去问那个女人是谁。 直到2014年,科技进步了。哈佛大学的研究者们决定,是时候该给个准话了。他们动用了各种技术手段,包括DNA检测。 结果出来了:确认无疑,就是100%的人皮。 这个消息在当时也引起了不小的轰动。但有意思的是,哈佛确认了这是人皮之后,又做了什么呢? 它还是静静地躺在那儿。 又过了整整10年,直到2024年,也就是最近。哈佛大学终于宣布了一个决定:“下架”这本书,并且,要把这层人皮封面给剥离下来。 哈佛大学在声明里说,这么做是为了“恢复女患者该有的尊严”,并且向那些“受到这些行为不利影响的人道歉”。 这份迟到了90年的尊严,终于要被“归还”了。 咱说句公道话,哈佛现在的做法,是对的。但这个“觉醒”,是不是来得太晚了点? 从1934年收藏,到2014年确认,再到2024年决定移除。这90年里,这本顶着“哲学”名义,实则包裹着一个女性遗骸的书,被全世界最顶尖的学府之一“保护”着。 这90年,它被当成“文物”,而不是“遗骸”。 你可能觉得,这布兰医生是不是脑子有病?其实,在欧洲历史上,用人皮做书,还真不是孤例,甚至在特定时期,算是一种“风尚”。 法国有一位著名的天文学家兼诗人,叫卡米尔弗拉马利翁。他有一位超级“脑残粉”,是个伯爵夫人。 这位伯爵夫人爱偶像爱到什么程度?她在遗嘱里明确要求:自己死后,必须从她漂亮的肩膀上取下皮肤,用来装订一本弗拉马利翁的诗集《空中的土地》。 她觉得,这是她能和偶像“融为一体”的唯一方式。据说,弗拉马利翁还真就接受了这份“礼物”。 看了这么多例子,咱再回过头看哈佛这本《灵魂的命运》。 它和前面说的几种都不太一样。 它既不是为了“惩戒”犯人,那位女患者没做错任何事。 它也不是病人“同意”的医学纪念,布兰医生根本没问过。 它更不是什么粉丝的狂热遗愿。 它更像是一种知识分子的傲慢和冷漠。 布兰医生和小说家乌塞,他们是朋友,他们高高在上地讨论着“灵魂”。可转过头,布兰就能面不改色地从一个刚刚停止呼吸的同类身上,割下她的皮肤,只为了满足自己那个“哲学化”的封面创意。 那个女人是谁?她叫什么名字?她这辈子过得怎么样? 没人知道。 在布兰医生的纸条里,她只是“一个女人”。在哈佛大学90年的档案里,她只是“人皮封面”。她被彻底地“物化”了,成了一个概念,一个材料。 哈佛大学这次移除封面,表示要和法国的相关单位合作,试图通过DNA等手段,找到这位女患者的后人,让她“魂归故里”。 这当然是好事。 这不仅是归还一块皮肤,更是归还一段被漠视、被践踏的历史。 说到底,这本书,它真正的“灵魂”不在纸上,而在封面上。那块皮肤,承载着一个底层女性所有的无声和无奈。