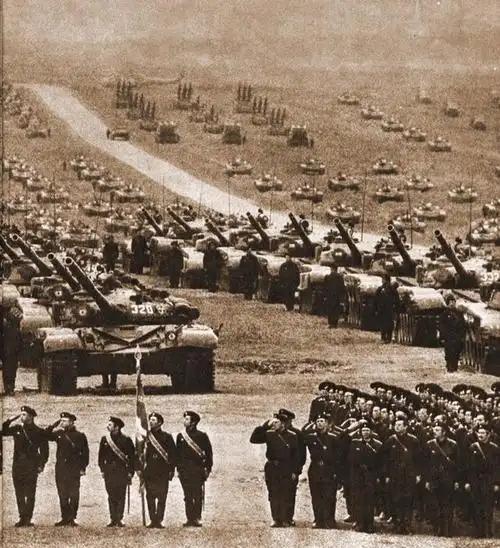

当初苏联不打中国,压根不是因为怕了!真实原因回想起来令人胆寒!温老表示:“1969年那阵中苏边境闹得特别凶,苏联没动手可不是怕咱们,是算完账发现,真打起来就是跳火坑!”怎么说跳入火坑了呢?算一笔账就清楚了。 中苏关系在1960年代逐步走下坡路,边界争端频发,苏联不断向边境增兵,蒙古也卷入其中,形成军事压力。1969年3月2日,珍宝岛上爆发冲突,中国边防部队击退苏联巡逻队,此后摩擦升级。苏联远东军区拥有约50万兵力,上千辆坦克和重炮,但面对数千公里漫长边境线,他们的机械化优势难以发挥。东北林海密布,西北戈壁荒凉,坦克集群推进会陷入泥沼和沙尘,补给线拉长后易遭切断。中国则在全国动员,沈阳军区新增3个师,北京军区扩编8个师,陆军野战部队增加40万人。民兵力量更庞大,东北三省达百万规模,手持反坦克武器,布设堡垒和地雷阵,形成人民战争的深层防御。苏联高层审视地图和报告,清楚大举进攻将付出高昂代价,前线突破后,后续包围战会造成数万伤亡,坦克损失上千辆,这笔血账无人愿付。 经济层面,苏联当时已深陷军费膨胀困境,1972年军工产值增长60%,却挤压民用工业,纺织和农业产量下滑。开战需进一步转向军工,工厂改线生产弹药,基建和民生项目被迫缩减,民众生活将雪上加霜。苏联经济依赖集中调配,铁路枢纽一堵塞,物资从乌拉尔运往前线就会中断,储备仅够数月消耗。中国虽在恢复期,但三线建设将工厂迁至内陆山区,生产链条分散,战时后方照常运转,武器和物资源源不断。苏联领导层翻阅预算表,计算显示持久战会拖垮财政,城市配给短缺,农村歉收频发,国家稳定岌岌可危。这种经济弱点,让他们对全面冲突望而却步,宁可维持现状,也不愿赌上国运。 国际环境进一步束缚苏联手脚,美苏冷战正烈,美国情报网严密监视东亚动向。若苏联主力东调,欧洲防线空虚,北约部队可趁机推进,西德边境坦克集结,引发两线作战。1969年,美国已通过秘密渠道接触中国,基辛格传递信息,暗示在苏联威胁下提供援助,甚至情报共享。苏联若入侵,将遭全球孤立,第三世界国家转向谴责,拉美和非洲盟友公开抗议,联合国席位压力山大。苏联正谋求超级大国地位,这种“欺邻”标签会毁掉外交布局,给美国拱手让出优势。权衡后,他们选择低调处理,避免将局部摩擦升级为全球危机,这笔政治账目,远比边境岛屿值钱。 核武器本是苏联的底牌,他们拥有数千枚弹头,中国1964年已试爆原子弹,具备初步反击能力。苏联曾讨论先制核打击,但辐射尘埃会反噬本国领土,污染西伯利亚农田和贝加尔湖,国际社会将施加全面制裁,沦为公敌。勃列日涅夫时代,苏联野心勃勃,却不敢冒此天下大险,核选项最终搁置。珍宝岛事件虽小,却暴露大国间微妙平衡,苏联的退让源于多重制约,军事、经济、国际因素交织成网,一环扣一环。回看这段历史,它提醒人们,战争决策从不凭一时火气,而是层层数据和利害的冰冷权衡。 事件后,中苏边境炮火渐息,双方开启谈判渠道。1969年9月,河内机场会晤奠定基础,同意恢复大使互派和边界磋商。此后,谈判历经十年,外交官穿梭两国,讨论航道和岛屿归属。1991年5月,边界协定签署,珍宝岛正式划归中国,边境恢复平静。苏联领导层虽避开大战,却加剧内部经济僵局,勃列日涅夫离世后,改革压力凸显。这段对峙,不仅重塑中苏关系,也影响冷战格局,中国借机改善与西方互动,奠定外交转折。历史账本翻开,苏联的克制看似软弱,实为理性自保,却也暴露其体系隐患。 珍宝岛的枪声虽远去,但那笔未算完的账仍发人深省。大国间摩擦,往往藏着无数隐形枷锁,军事炫耀掩不住经济软肋,核威慑挡不住国际反弹。苏联当年退一步,保住了面子,却丢了长远主动,中国则借势崛起,边境从火药桶变缓冲带。这样的博弈逻辑,放到今天国际舞台,依然适用,强国需多算长远账,少逞一时意气。温老的回忆,如一记警钟,敲醒对历史的警觉。