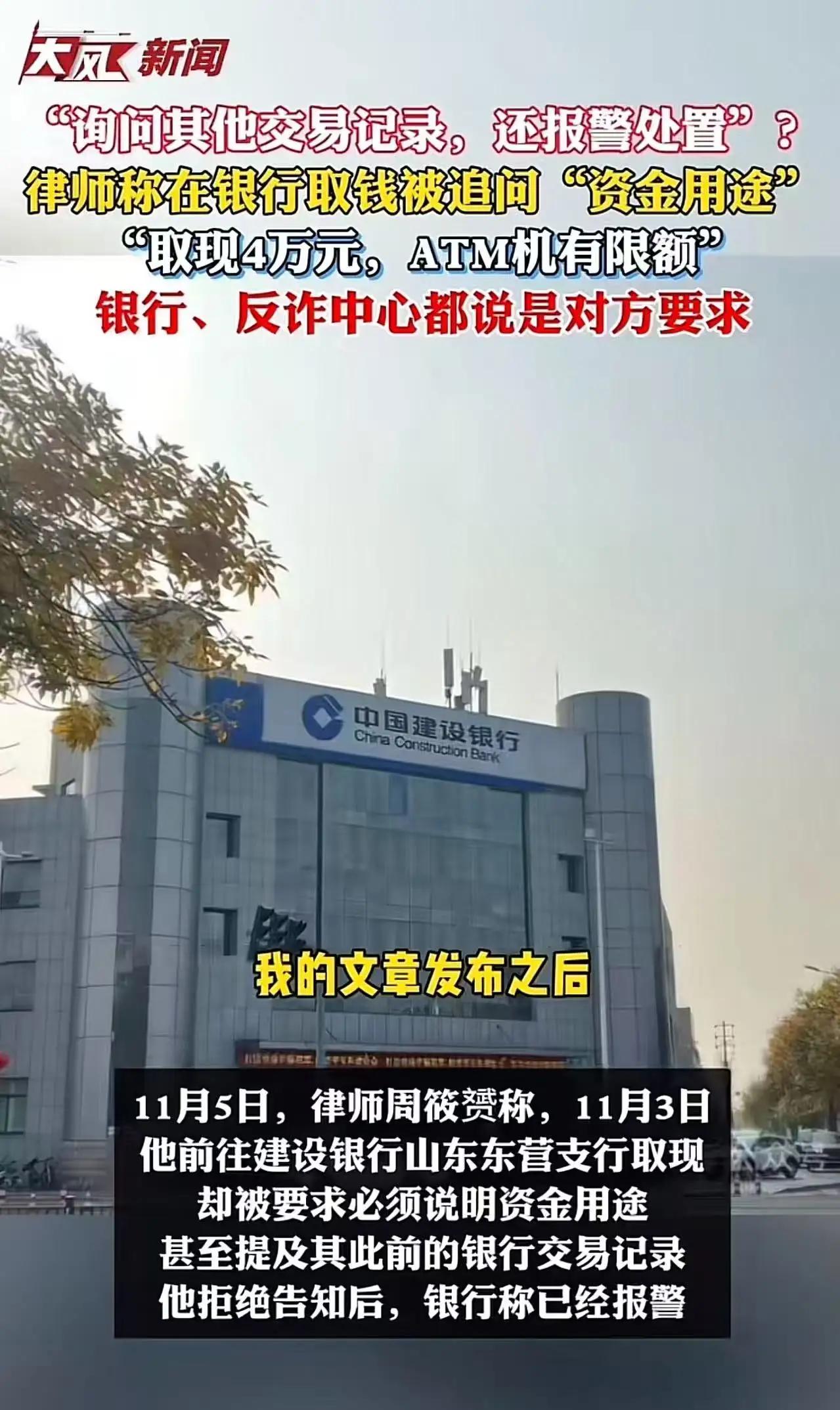

“银行这次碰到硬茬了!”山东东营,律师去银行取4万现金,被追问“资金用途”,律师认为这侵犯自己的隐私权,拒绝告知,银行竟然报案处置!律师这下忍不了,把这事情发到了网上,银行领导低头道歉,但律师觉得事情还没完…… “银行这次碰到硬茬了!”山东东营,一位律师在取款时遇到的这场“硬碰硬”,似乎揭开了一场金融与个人隐私的激烈碰撞,也折射出我们每个人都无法回避的“隐私保护”与“金融监管”的矛盾。 事情的起因很简单:这位律师去银行取了4万元现金,按理说,这只是一次普通的取款行为。然而,银行工作人员却突然发问:“请问资金的用途?”面对如此敏感的问题,律师一方面觉得这是侵犯个人隐私的表现,另一方面也觉得银行的做法太过“刁难”。他坚决拒绝透露资金用途,认为这是个人隐私,理应受到尊重。 但令人震惊的是,银行居然因此报案,将事情推向了法律的边缘。难道在这个信息爆炸、隐私被频繁侵犯的时代,银行竟然可以以“资金用途”作为借口,逼迫客户交代?这不仅是对个人隐私的践踏,更是对法律底线的挑战。 律师将事件曝光到网上,瞬间引发了广泛关注。网友们纷纷站队,有人支持银行加强反洗钱、反恐怖融资的措施,认为这是金融安全的必要手段;但更多人则觉得,银行的“追问”已变成“强制”,在无形中剥夺了普通人最基本的隐私权利。大家不禁在想:在这个数字化时代,我们的每一次银行交易,究竟还剩下多少属于“个人隐私”的空间? 银行领导在事后低头道歉,似乎也意识到事情的严重性。可是,问题的核心还没有解决:个人隐私的界限在哪里?银行的“监管”是否已经变成了“过度干涉”?我们每个人都在这个问题中找寻答案。毕竟,隐私不是奢侈品,而是现代人最基本的权益。 这件事情让人深思:在追求金融安全的同时,我们是否也在无意中成为了“隐私的牺牲品”?银行的“追问”是否合理?我们是否还应当坚守那份属于每个人的“隐私底线”?这个问题,没有标准答案,但值得每个人深思。 或许,未来的金融监管需要更多的智慧与温度,既要守住安全的底线,也要尊重每个人的隐私权利。毕竟,没有谁愿意在自己的隐私被无休止“盘问”的情况下,依然能保持心底的那份安宁。你怎么看?这场“隐私之战”,还会持续多久?欢迎留言讨论,让我们一起为守护隐私发声!银行这次碰到硬茬!山东东营,银行律师取4万元现金,被追问用途。取钱问用途 银行追索权