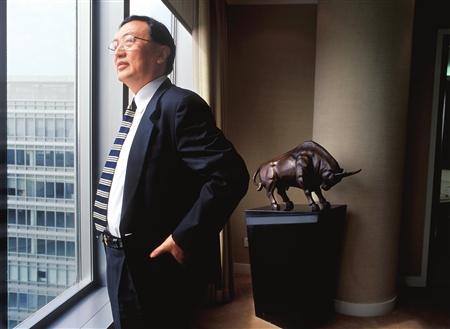

为何柳传志能成企业家“教父”?看懂这一点,就懂了认知差异 网上常有疑问:任正非、董明珠、曹德旺深耕实业、利税丰厚,为国家挣足荣誉,而联想的高管薪酬争议从未停歇,为何柳传志能被马云、雷军、王健林等顶尖企业家尊为“教父”?其实答案,藏在商业认知的不同维度里。 老百姓看企业,重的是实业担当、利税贡献和家国情怀——这正是曹德旺们的闪光之处,他们扎根制造业,坚守主业、回馈社会,用看得见的实绩赢得民心。但企业家看柳传志,看到的是另一层价值:他是中国商业“摸着石头过河”的拓荒者。 1984年,40岁的柳传志带着20万启动资金,在中关村一间传达室创办联想,初期连电脑都没见过,靠卖电子表、旱冰鞋艰难求生。他面临的不仅是生存困境,更是计划经济向市场经济转型的迷雾:如何让中科院下属的国企完成股份制改造?如何在缺技术、缺资金的年代杀出一条生路?他选择的“贸工技”路线虽有争议,却让联想活了下来,1997年登顶中国PC销量冠军,2005年“蛇吞象”收购IBM PC业务,最终成长为全球PC巨头。 更关键的是,柳传志留下了一套可复制的商业方法论。“建班子、定战略、带队伍”的九字真言,不是空洞的口号,而是经过实战检验的生存智慧——搭建能力互补的团队,制定“碗里、锅里、田里”的阶梯式战略,用“入模子”培训和“复盘”机制打造执行力。这套方法被华为、海尔等企业借鉴,甚至走进国防大学教材,成为中国企业家共同的“管理圣经”。马云说他是“中国企业界的财富”,雷军称他是“中关村的教父”,本质上是对这种拓荒精神和方法论的认可。 当然,联想的高管薪酬争议、技术路线讨论,都是值得正视的话题。但评价企业家不能非黑即白:曹德旺们的坚守,是实业报国的典范;而柳传志的价值,在于为中国商业探索出了一套从0到1的生存逻辑和管理体系。他就像串起珍珠的线,不仅缔造了联想,更照亮了一代企业家的创业路。 不同视角,看到不同的价值。没有完美的企业家,只有时代的先行者。你更认可哪种商业路径?欢迎在评论区聊聊~