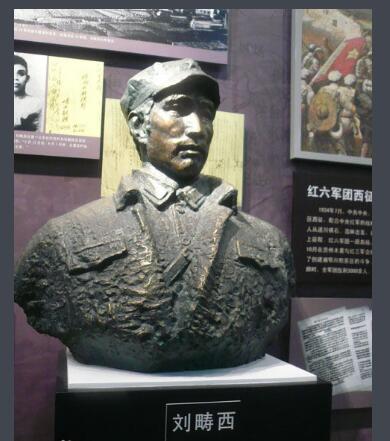

红军军团长刘畴西被俘后,被带到黄埔一期同学俞济时面前,俞济时态度倨傲。黄维得知后气愤的说:“同学一场,连口热饭都不给,实在是太绝情了。 “好歹同学一场,连口热乎饭都不给,也太绝情了!”当黄维在南京听闻俞济时如何对待被俘的刘畴西时,这个素来刚直的汉子竟气得摔了茶杯。他不知道,此刻的怀玉山中,他的两位黄埔一期同学刚刚上完最后一课。 指挥部里暖和得让人快要睡着,俞济时披着将官大衣,坐在炭火盆边的藤椅上。卫兵掀开门帘时,他正用火钳拨弄着炭块。 而刘畴西这位红十军团的军团长正倚着门框,那身破旧的灰军装已冻成硬壳。失去左臂的袖管空荡地垂着,那是东征战役中为救他留下的创伤。 “伯玉(刘畴西的字),坐下说话。”俞济时抬了抬下巴。 刘畴西缓缓坐下,冻裂的手悬在炭火上方。热气让僵直的手指恢复知觉,也让额上的伤口开始渗血。 “还记得毕业那天吗?”俞济时忽然问,“校长说,黄埔精神是生死与共。” 刘畴西凝视着跳动的火焰:“记得。所以在惠州城下,我替你挡了那颗子弹。” 1924年的广州,三个湖南青年站在了黄埔军校的操场上。18岁的刘畴西、20岁的俞济时、19岁的黄维,他们曾挤一条被子御寒,共用一个饭盒充饥。 最难忘的是东征战役,子弹呼啸而来时,刘畴西猛地将俞济时扑倒,自己的左臂被子弹贯穿。卫生员要锯掉那只手臂时,俞济时红着眼睛吼:“谁敢锯我跟他拼命!” 然而此刻,1935年的指挥部里,俞济时只是皱了皱眉:“何必走到这一步?” 刘畴西抬起眼:“我也想问同样的问题。” 押送刘畴西出指挥部时,卫兵悄悄塞给他半块烤红薯。这是整个遭遇中唯一的温暖,与俞济时无关的温暖。 在怀玉山的这个雪夜,刘畴西或许会想起另一个雪天。1925年冬训,他发了烧,是俞济时和黄维轮流背着他跑了十里山路到医务所。那夜他们也生了一堆火,三个年轻人紧靠着取暖,说明天要一起改变中国。 而今夜,炭火依然炽热,火边的人却已是陌路。 八个月后,刘畴西在南昌下沙窝英勇就义。据看守回忆,就义前夜,他曾对窗外的星光微笑,像是看见了久别的故人。 经过刘畴西这件事,黄维跟俞济时的关系也闹得很僵。因为,有些炭火,一旦熄灭就再难点燃;有些道路,一旦选择就再难回头。 此后,俞济时继续追随蒋介石,后来退守台湾,仍担任重要军职。1990年在台北因病去世,终年87岁。 而黄维的人生轨迹则更为曲折。淮海战役后,他在战犯管理所度过了二十多年的光阴,这段岁月让他得以重新审视当年的恩怨情仇。1975年获得特赦后,他选择留在大陆,致力于文史资料整理工作。晚年的他常说:"历史会证明一切。" 这两位曾经的同窗,一个隔海相望,一个留驻故土,各自在历史的余晖中走完了截然不同却又同样令人唏嘘的人生旅程。而那盆怀玉山的炭火,既见证着理想与信念的抉择,也见证着时代洪流中每个人的选择与代价。 信源: 刘畴西(革命烈士,红十军团军团长,黄埔军校第一期毕业生) 文|一阳 编辑|史叔