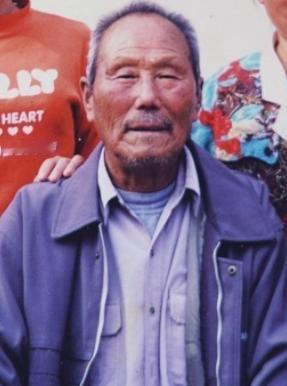

1951年抗美援朝战场上,一位志愿军往阵地送弹药,当他到达后,却发现干部全牺牲,而战士更是乱成一团,谁曾想,在这危急时刻,他却做出一惊人举动,而且还立了大功,这个人就是王德明。 诸城市桃林镇井上村的151号院,一间低矮的瓦房在村口静静立着,村里老人都记得,这儿曾住过个话不多的老农王德明,2002年因肺气肿走了。 直到后来大家才知道,这个常蹲在田埂上抽烟的老汉,是全国仅50人获此殊荣的抗美援朝“一级战斗英雄”。 老伴丁桂申翻出一叠泛黄的资料,那些压在箱底的荣誉,慢慢铺展开一位英雄的一生。 1925年出生的王德明,1948年穿上了军装,那时候的他或许没想过自己会成为英雄,只知道跟着部队往前冲。 淮海战役的硝烟里有他的身影,渡江战役中他扛着担架往返于火线,还获得了三等功。 解放上海的战斗更激烈,他跟着部队攻进市区,立下二等功。 1950年11月,王德明跟着志愿军跨过鸭绿江,身份是担架员,没人想到,这个看似普通的岗位上,他能创下惊人的战绩。 第二次战役时天寒地冻,他所在的营最后只剩他一副担架,双脚冻得肿成馒头,他裹着破布咬牙转运了29名伤员。 到了第四次战役初期,连队在汉滩江南岸高地阻击敌人,江水凉得刺骨,敌人的炮火在江两岸架起三道防线,想切断运输线。 王德明白天往阵地上送弹药,晚上抬伤员下来,4天里在江水中趟了18次,没出过一次差错。 阵地形势突然恶化,连队干部接连负伤,没人指挥的战士们面临溃散。 王德明把担架一扔,抓起身边的步枪就喊:“跟我上!”他带着剩下的战友加固工事,利用地形打伏击,硬是打退了敌人三次冲锋,牢牢守住了阵地。 战斗结束清点,他一个人杀死杀伤的敌人就有30多个,1953年1月,志愿军政治部给了他最高褒奖:特等功,一级战斗英雄。 从朝鲜回来后,王德明升了排长,部队还想提拔他当营参谋,可战争留下的神经性头痛总犯,疼起来直打滚。 他跟领导提了要求:回农村种地。 部队反复挽留,他铁了心要走。 1956年8月,他带着妻子丁桂申回到历家官庄村,拿起了锄头,县委组织部来人请他去县城工作,他说自己不识字、身体也不行,婉拒了。 公社书记拉他去公社搞工业,他干了两三年挖草木灰制肥料的活,又找借口回了村,说不想给组织添麻烦。 1988年全家搬到井上村,盖四间房的钱几乎全是借的,直到他去世,还欠着大女儿家1000多块。 神经性头痛让他干不了重活,全家就靠他每年几百块的二等残疾金过活,日子紧得叮当作响。 五个孩子里,只有小儿子靠自己考上大学去了广州,其余四个都在当地务农,他从没跟组织提过任何要求。 孩子们小时候,他从不讲战场的事,直到1979年他给国务院写信查捐赠物品的下落,家人才从军事博物馆的回信里,知道他还有枚朝鲜授予的战士荣誉勋章。 2002年王德明去世后,丁桂申守着那间瓦房独自生活,右手掌没了,左手也少了两个手指,那是去广州看儿子时出事故落下的。 屋里只有小儿子结婚时买的彩电冰箱,插头常年没插,她舍不得用电。 寒冬里没有取暖设备,她就靠两床破被褥裹着坐在炕头,院子里种点菠菜大葱当菜吃,却总说自己能自理,不能给国家添麻烦,更不能给老伴丢脸。 王德明的故事,藏着真正的英雄底色。 所谓英雄,从不是天生的传奇,而是关键时刻的抉择。 当全营只剩一副担架,他选择顶着冻伤转运伤员;当连队干部倒下,他选择放下担架扛起步枪;当荣誉加身、仕途在前,他选择回到乡野拿起锄头。 这份抉择里,是“人民需要什么就干什么”的纯粹,是功成后不恋功名的清醒。 他的战功足够惊天动地,可他把荣誉压在箱底,把日子过成最朴素的模样,从不向组织伸手,这种淡泊不是懦弱,而是历经战火后的通透: 比起牺牲的战友,活着已是幸事,安稳度日更该知足。 他们没留下万贯家财,却留下了最珍贵的精神遗产:为国奉献不问回报,身处困境不失尊严。 在这个容易浮躁的时代,王德明的故事像一面镜子,照见了什么是真正的价值。 那些追名逐利的算计,在他的坚守面前不堪一击;那些稍遇挫折就抱怨的心态,在他的苦难面前不值一提。 真正的英雄,是在战火中敢拼命,在和平里能守心。 他们把功勋藏于乡野,把忠诚刻进生命,用一生诠释着:伟大从不在聚光灯下,而在平凡日子的坚守里。 【评论区聊聊】这样一位把荣誉藏于乡野、把一生献给家国的英雄,不值得我们永远铭记吗? (信源:英雄遗孀:俺不给老伴丢脸——大众网)