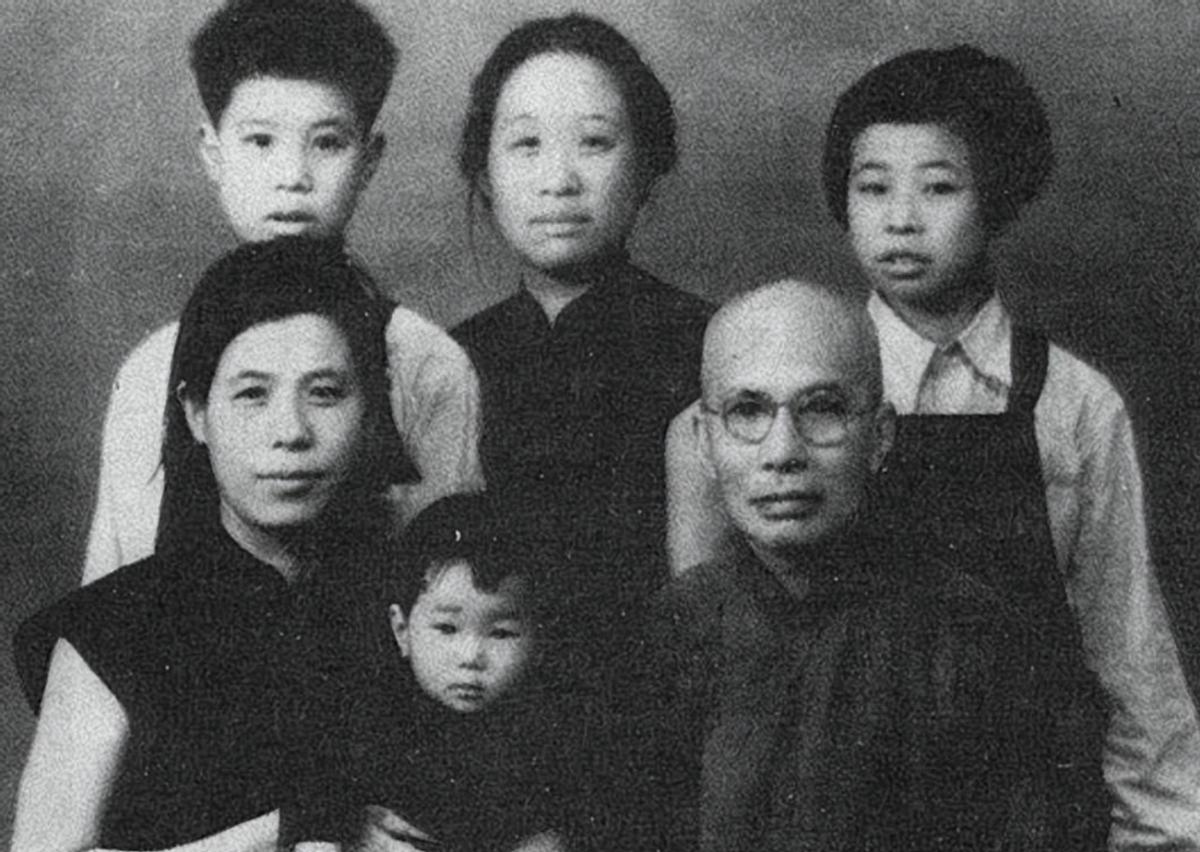

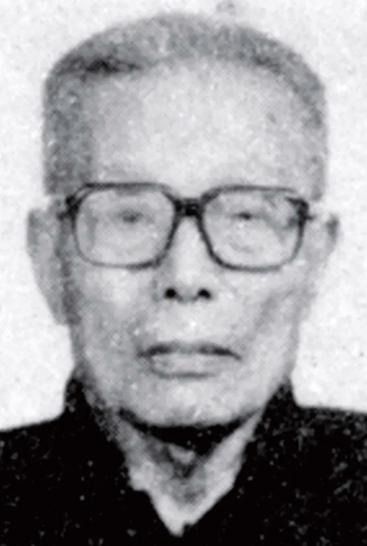

周总理在晚年,曾回忆起自己的母亲:“我的母亲是一个十分爽朗的人,我的性格也有她的这一部分。”周总理的母亲,究竟怎样的一个人? 晚清光绪年间的清河县,有道特别的风景——知县万青选的绿衣官轿后面,总跟着一顶小花轿,轿里坐着的正是他最疼爱的第十二个女儿万冬儿。 这姑娘原籍江西南昌,打小就跟别家闺女不一样,那时候女人都要缠足,她偏梗着脖子不肯,爹妈疼她,也没人敢硬逼。 旁人说女子无才便是德,她天天软磨硬泡要读书,万公馆破例开了先例,让她跟着先生认字。 万老太爷出去办公会客,她不吵不闹,就安安静静坐在旁边听,一双大眼睛忽闪忽闪地记着事儿。 耳濡目染之下,她小小年纪就懂不少处事门道,后来接管万公馆几十口人的家事,里里外外安排得井井有条,谁都佩服这“十二姑”的干练。 1897年,20岁的万冬儿嫁进了山阳周家,也就是后来周恩来总理的老家。 周家那时已经败落,公公早逝,婆婆年迈,丈夫周劭纲性子随和,常年在外奔波挣钱,家里的烂摊子全压在了新媳妇身上。 可万冬儿没怵过,姑嫂之间闹矛盾,她去了三言两语就能说和;家里揭不开锅要借贷,她出面跟亲友周旋,总能把事情办妥当。 周家上下都知道,有解不开的难题,找十二姑准没错。 那时候,刚学会走路的周总理总被母亲带在身边,看着母亲跟人讲道理,听着母亲把棘手的家务捋顺,那些处理问题的干脆利落,那些待人接物的善良真诚,都悄悄刻进了孩子的心里。 1898年周总理出生后没几年,叔父周贻淦病重,按照当地习俗,过继个孩子能冲喜。 万冬儿虽舍不得大儿子,可看着守寡的叔母孤苦伶仃,还是咬牙答应把周总理过继过去。 这份顾全大局的通透,也成了孩子成长里的一堂隐性课程。 1907年那年初夏,30岁的万冬儿躺在病床上,看着床前才9岁的大儿子,眼里满是不舍。 常年操持家务积劳成疾,让这位周家的“顶梁柱”油尽灯枯。 这一年,周总理失去了生母,没过多久,养母陈氏也相继离世,11岁的孩子成了半个孤儿。 几十年后,已是革命领袖的周总理,还总在不经意间提起这位早逝的生母。 1946年接受美国记者李勃曼采访时,他说起母亲的样子眼里有光:“我母亲长得很漂亮,为人善良,生了我和两个弟弟。” 晚年时更直言自己的性格里有母亲的影子:“我的生母是个爽朗的人,我这部分性格就随她。” 同一年在重庆,他跟记者聊天时,忽然就红了眼眶:“38年了,我没有回家,母亲墓前想来已白杨萧萧,而我却痛悔着亲恩未报” 到了1950年,他在干部会上说起老家淮安,提到母亲的坟,话没说完就哽咽了,南京离淮安就三百多里地,可身份不允许他回去,这份遗憾跟着他走了一辈子。 他还总说:要是没有母亲的启发,自己未必会这么好学,那份藏在日常里的影响,早成了他生命的一部分。 放在晚清那个年代,万冬儿的一生算不上轰轰烈烈,可她身上藏着最动人的力量。 别的女人都在遵从三从四德时,她敢拒缠足、求读书,用倔强撕开封建礼教的口子;别的媳妇都在回避家庭责任时,她主动扛起重担,用干练撑起败落的家。 这种突破世俗的勇气,是靠实打实的行动做出来的。 她对周总理的影响,是带着孩子看自己怎么处理矛盾、怎么担当责任,这种言传身教比任何说教都管用。 周总理后来处理国家事务时的条理分明,与人交往时的爽朗真诚,面对困境时的坚韧担当,都能在他生母身上找到影子。 一个女人的觉醒,从来不是只为自己活,更会把这份力量传给下一代;一位母亲的伟大,也从来不是留下多少财富,而是把风骨刻进孩子的血脉里。 一位母亲的风骨,从不是惊天动地的壮举,而是藏在日常里的坚韧与觉醒,最终会化作血脉里的力量,代代相传。 【评论区聊聊】回望万冬儿的一生,你最受触动的是她打破世俗的勇气,还是那份润物无声的母爱? (信源:周恩来的至孝情怀——人民网)