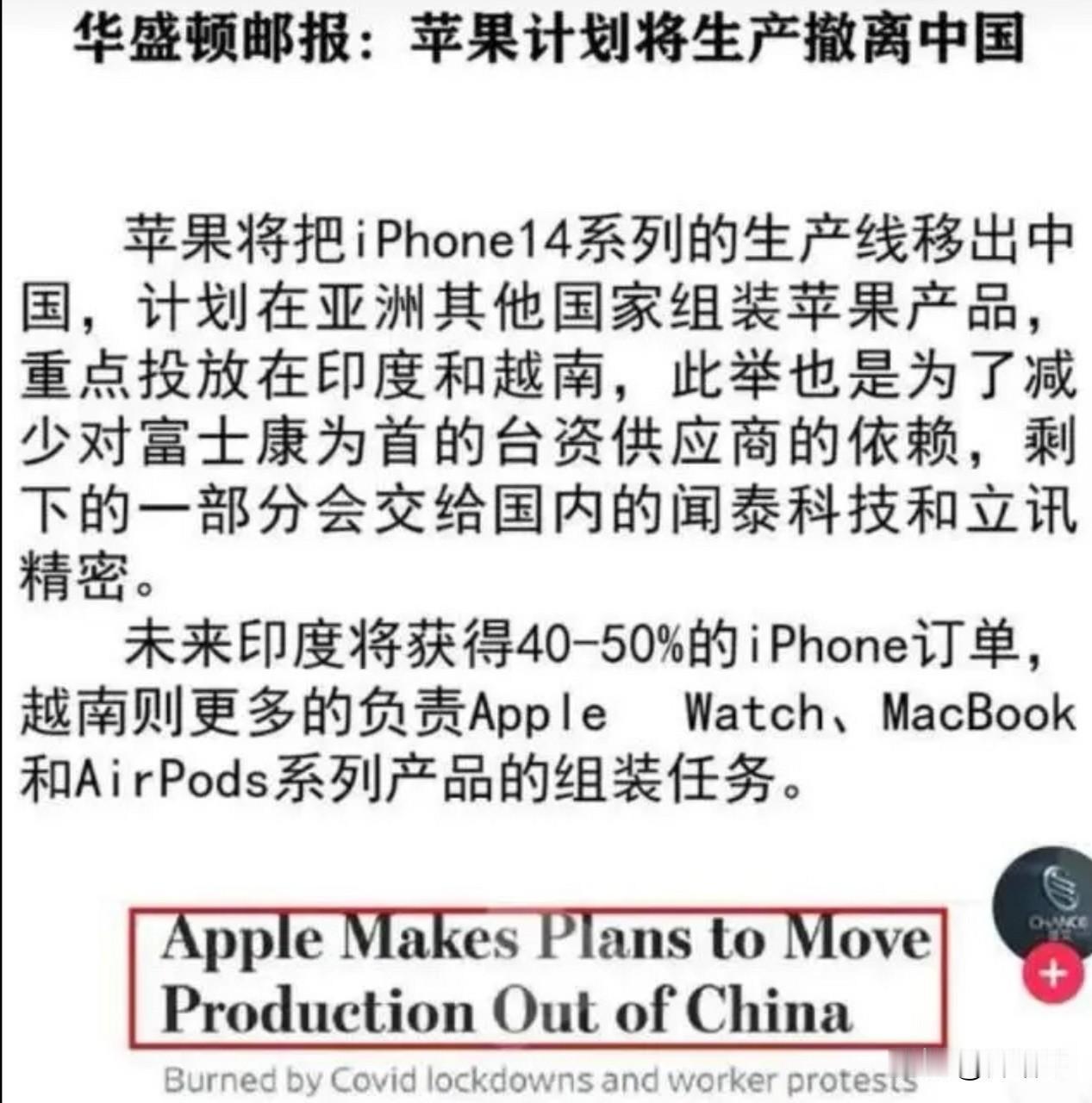

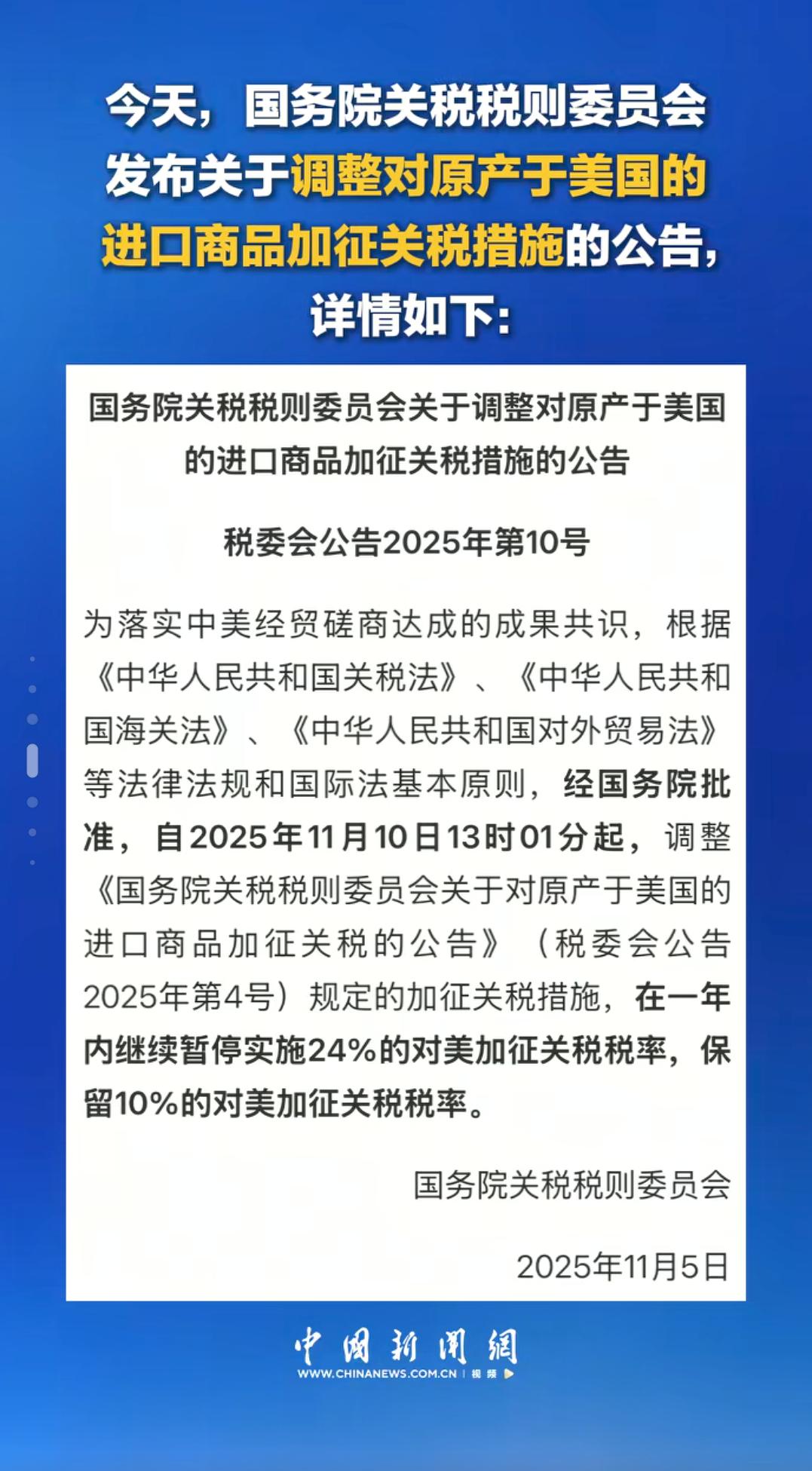

中国正式宣布了! 2025年11月5日,中国宣布未来一年维持对美商品加征10%关税,同时取消原定24%的额外关税上调,此调整源于中美关税对抗升级:2025年4月美国将中国输美商品关税提升至125%后,中国曾反制加征34%关税并限制稀土出口,当前政策调整既保持了关税反制力度,又避免了进一步升级贸易摩擦。 然而,中国并未陷入“以牙还牙”的循环,而是通过结构性调整实现突围。 数据显示,中国对东盟、中东欧、非洲、拉美的出口增速分别达16.6%、12.3%、21%和7%,形成“西方不亮东方亮”的格局。 比亚迪、宁德时代等企业加速在匈牙利、巴西建厂,中欧班列时效压缩至12天,全球供应链重构已初见成效,这种“东方不亮西方亮”的格局,正是中国经济韧性的生动体现。 中国关税新政的核心逻辑在于“精准反制+多边协同”,保留10%关税既维护了自身利益,又为后续磋商留出空间,通过RCEP原产地规则、海外仓布局等措施,中国有效降低了对美依赖。 例如,某家居品牌通过设计升级将客单价提升20%,成功对冲关税成本,SHEIN、Temu则加速布局巴西、东南亚市场,采用“半托管+本地派送”模式实现关税归零,这种“动态调整”策略,使中国在全球贸易中占据主动。 美国此前试图通过高关税将供应链“拽回本土”,但现实是波音、特斯拉等企业仍深度依赖中国零部件,中国工程师将美国电解槽零件厚度从6.5毫米优化至4.2毫米,成本降低30%,这种技术迭代能力是美国难以复制的。 更关键的是,中国通过金砖国家协同、WTO诉讼等机制构建多边反制网络,形成28亿人口的联合防御体系。 正如专家所言:“125%关税已远超商品价值,实质是贸易通道的物理隔离,而中国通过全产业链输出实现了突围。” 尽管此次调整带来短期利好,但90天后政策不确定性仍存,企业需关注芯片、药品等行业的关税进展,同时利用窗口期提升供应链韧性。 中国社科院建议,企业应拓展新兴市场、加强数字化管理,以应对潜在政策变局,长远看,中美经贸关系需在平等基础上深化对话,共同推动全球贸易体系改革。 中国此次关税调整,展现了“以柔克刚”的智慧,暂停24%关税并非妥协,而是为磋商创造条件,保留10%关税则坚守了底线,这种策略既避免了贸易战升级,又维护了多边贸易体系。 更重要的是,中国通过全产业链输出、创新合作及新兴市场开拓,正在重构全球供应链格局。 未来,中美经贸关系需超越“零和博弈”,在气候合作、数字贸易等领域寻找共赢点,这种开放合作的态度,正是破解全球贸易困局的关键。 此次政策调整,不仅是对前期关税博弈的修正,更是中国推动构建开放型世界经济的生动实践。 在单边主义抬头背景下,中国以实际行动证明:唯有坚持多边主义、深化国际合作,才能实现共同繁荣。