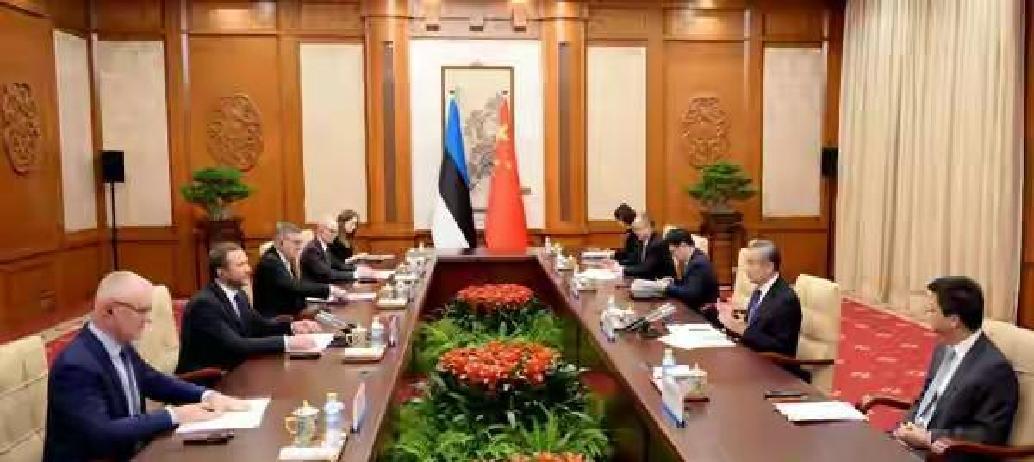

快讯!快讯!。 爱沙尼亚外长查赫克纳突然宣布了访华安排,并在北京举行了会谈。 北京会场里的定调很直接,双方对外都用了“坦诚”和“建设性”来描述交流,这说明沟通没有回避重点,也没有拉高情绪。 时间往前拨到2021年11月,立陶宛允许以“台湾”名义在维尔纽斯设代表处,这一步触到北京明确坚持的一个中国立场,中方随即采取反制,双边关系明显降温。 据媒体公开报道,随后立陶宛企业在对华通关、接单方面出现困难,欧盟还就此向世贸组织提出磋商请求,产业端的压力不是一句口号能扛住的。 对照来爱沙尼亚在涉台问题上仍承认一个中国立场,这次外长访华把沟通渠道重新打开,做法更接近“降低风险、不切断往来”的路子。 从企业角度波罗的海国家的出口结构对中国依赖度不算高,但供应链牵动的是欧洲大厂,环节多、替代慢,企业最怕的是不确定性长期化。 拉脱维亚的姿态一直更谨慎,过去也调整过与中国的合作节奏,三国之间在对华路径上已经出现分化,这不是口头分歧,而是具体做法的差别。 再看欧洲整体,今年德国总理朔尔茨4月访华,法国、荷兰的经贸部门也频繁与中方接触,议题集中在新能源、汽车、航司运力等具体问题,务实成了关键词。 爱沙尼亚把访华放在这个节奏里,等于顺着欧洲企业的诉求往前走,先把话说清,把项目摸透,再决定怎么接。 回到维尔纽斯,立陶宛的选择更激进,政治象征很强,但产业承压更久,现实成本一直在账上,三国之间的裂缝由此被放大。 对比北京的回应,一中立场不动,反制有边界,但通道也不关死,谁愿意坐下来谈,谁就能在经贸上留出回旋空间。 这次爱沙尼亚外长带着沟通成果离开北京,至少把双边议题从僵局拉回了桌面,这一步对企业是可感的,对政府部门也是可操作的。 从波罗的海到欧陆,路径越来越清楚:口号可以有,渠道不能没,把分歧装进会谈,把合作落到清单。 话题收个口:对话是工具,稳定是底线。能把话说下去,很多难题就能一点点拆解。