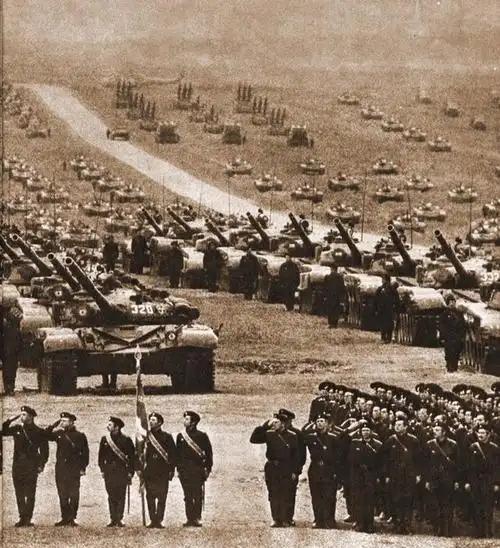

苏军宁可战死7.8万人也要攻占柏林,因为只有打下柏林,哪怕苏联亡国了,二战主力依旧是苏军。如果不攻克柏林,那么苏德战争中苏军战死的那916.48万士兵就白死了。 打下柏林,苏军死了7.8万人;可如果不打,前面死的916万,全都白死。 这是斯大林1945年的真实选择。苏德血战四年,苏军几乎是把整个国家的青壮年都搭了进去。 可到了最后一战,柏林就在眼前,美英也在逼近,苏军只能赌命冲上去。 这不是争口气,这是争一个国家的历史地位,谁拿下柏林,谁就是二战的主角。 苏军打柏林,不是拍脑袋说干就干的莽撞,而是一笔账算得清清楚楚的硬仗。从1945年的4月16日打到5月2日,苏军投入了大约250万人以及大量的坦克和飞机,炮火密度甚至超过了诺曼底登陆。 而德军尽管已是强弩之末,仍拼死抵抗,投入了近百万兵力,其中包括武装党卫队、老年民兵,甚至还有少年团。 最惨烈的当属塞洛高地攻坚战,苏军为了突破防线,连续轰炸三天,炮弹像下雨一样砸,但德军死守不退。 朱可夫为了加快推进,命令步兵在炮火尚未完全停止时就冲锋,结果被德军机关枪扫射,死伤惨重。 斯大林知道,美英部队已经越过易北河,如果他们先到柏林,整个东欧的战后格局就可能跟苏联无关了。 苏军在整个东线付出了最大代价,如果最后美军插了个旗,那血就真白流了。 柏林,不仅是纳粹德国的首都,更是法西斯的象征。如果让美英抢先一步,那么无论苏军之前打了多少仗,死了多少人,历史记载里,胜利者就不会是苏联。 早在雅尔塔会议上,他就坚持要求苏军进军柏林。丘吉尔虽然口头上答应,但内心早就另有盘算,甚至一度谋划过“不可思议行动”,准备在战后联合德国残部对抗苏联。 虽然这个计划最终被搁置,但足以说明盟军对苏联的戒备。 所以苏军必须抢在美军前头,不只是为了面子,更是为了在战后的世界格局中站稳脚跟。 柏林一战,不仅是军事胜利,更是苏联锁定“反法西斯主力”的印章。 而这场仗的背后,是整个苏德战争的血海深仇。从1941年希特勒撕毁《苏德互不侵犯条约》开始,德军闪击苏联,一路杀到莫斯科城下。苏军被打得节节败退。 列宁格勒围城900天,饿死了近百万人;斯大林格勒之战,苏军伤亡超过百万;库尔斯克会战,双方坦克对轰,地面震得像地震一样。 总共下来,苏军一共战死了916.48万人,这是克里沃舍夫整理的官方数据。每一个数字背后,都是一条命。 如果最后柏林不拿下,这些牺牲在历史上就会变得模糊,甚至被边缘化。 如果盟军先入柏林,德军残部可能会选择向美英投降,而不是苏军。 这样一来,苏联在战后谈判桌上的筹码就大打折扣。流了那么多血,结果连胜利的果实都没尝到,这对苏联上下来说,是绝对无法接受的结局。 朱可夫当时就说:“哪怕我们死更多,也要让红旗插上柏林国会大厦。” 这战争逻辑的必然。柏林战役是整个苏德战争的收官之战,是对916万苏军亡灵的最后交代。 而这场胜利,确实改变了世界格局。苏联在战后掌控了东欧大片地区,建立了华沙条约组织,成为与美国并列的超级大国。 虽然几十年后苏联解体,但没人能否认它曾是二战的核心力量。这一切,都是从柏林开始的。 甚至可以说,哪怕苏联后来亡国了,历史依旧会记住:是苏军击败了纳粹,是苏联士兵拿命换来了欧洲的和平。 而这个记忆,是靠7.8万条生命,用最后一战牢牢钉死在历史书上的。 战争从来不是靠讲理决定胜负,而是靠谁最后站在废墟上。苏军站住了,所以他们写下了胜利的名字。 当然,这场胜利本身也充满了人性的悲剧。很多冲进柏林的士兵,在胜利前几天阵亡,甚至还没等到投降协议签署。但正是他们的牺牲,才让整个苏德战争有了闭环。如果没有柏林战役,916万就成了一个没有结尾的数字。 柏林战役结束后,红旗插上了国会大厦的屋顶,那一刻,苏联赢了,也为整个反法西斯战争盖上了章。 从那以后,谁都没法否认:苏军才是二战东线的决定力量。 那些年轻士兵没能看到战后的世界,但这个世界记住了他们。他们用生命写下的那一笔,让苏联即使后来解体,也依然站在了历史的主舞台上。