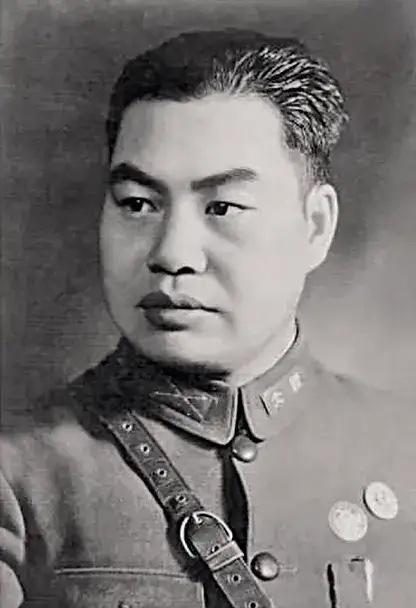

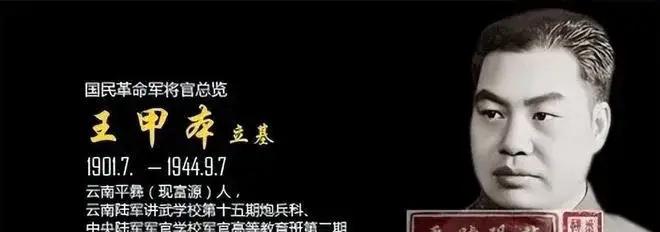

1944年,几个刺刀同时刺进了79军军长王甲本的腹部,这位打了半辈子仗的将军,就这么倒在了山道上,成了整个抗日战争里,牺牲在白刃战中的最高将领。 很多人不知道,王甲本将军是个地地道道的“将门之后”。他的父亲王怀庆,是清末云南陆军的骨干将领,参加过辛亥革命,跟着蔡锷将军讨伐袁世凯,一辈子都在枪林弹雨中守护一方安宁。王甲本记事起,家里的院墙就挂着父亲的佩刀,刀柄被摩挲得发亮,父亲总说“军人的天职是卫国,不是争权”,这句话像种子一样,在他心里扎了根。16岁那年,王甲本瞒着家人报考了云南陆军讲武堂,走出校门时,他接过父亲递来的佩刀,只说了一句“儿子不会丢王家的脸”,这一去,就把一辈子交给了战场。 从排长到军长,王甲本用了24年,每一步都踩着硝烟和鲜血。他不搞裙带关系,不贪军饷物资,部队里的士兵都知道,这位军长的行军壶里永远装着白开水,背包里只有两套换洗衣物,连行军时都不肯骑马,总说“士兵能走,我就能走”。长沙会战中,79军奉命死守阵地,日军的炮火把山头炸得寸草不生,王甲本在战壕里和士兵同吃压缩饼干,子弹擦着耳边飞过,他亲手操起重机枪扫射,吼着“守住阵地,就是守住长沙城的门户”。那一战,79军伤亡过半,却硬生生顶住了日军三天三夜的猛攻,为友军合围赢得了时间,战后清点战场,王甲本的军装被弹片划开了三个口子,手臂上的伤口还在渗血,他却笑着说“没事,皮外伤,比牺牲的弟兄们幸运多了”。 没人想到,这样一位身经百战的将军,最终会倒在白刃战中。1944年,日军发动豫湘桂战役,调集数十万兵力猛攻西南防线,79军奉命在湖南东安阻击日军。当时部队刚经历连续转战,兵力不足万人,弹药和粮食都严重短缺,而迎面而来的日军第13师团,是装备精良的精锐部队。王甲本知道此战凶险,却依然下令“寸土不让,与阵地共存亡”。激战两天两夜后,79军阵地被撕开缺口,日军主力迂回包抄,将王甲本的军部围困在一条山道上。 弹药耗尽的那一刻,王甲本拔出了父亲留下的佩刀,对身边的卫兵说“军人当战死沙场,今日便是我的归期”。他带头冲向日军,佩刀劈砍间,接连放倒三个日军士兵,可日军人数太多,密密麻麻地围了上来。一名日军士兵的刺刀刺穿了他的左臂,他咬牙反手一刀斩断对方的手腕,另一名日军趁机从背后刺中他的腰部,紧接着,数把刺刀同时扎进了他的腹部。即便如此,王甲本依然没有倒下,他用尽最后一丝力气,将佩刀插进一名日军的胸膛,直到鲜血流尽,才轰然倒地。战后,士兵们在他的遗体旁发现,他的手指还紧紧攥着半截刀柄,眼里满是不甘。 王甲本的牺牲,让79军士兵悲痛欲绝,也让全国上下震动。可令人惋惜的是,这样一位功勋卓著的将军,在后世的记载中却鲜少被提及。很多人知道薛岳、孙立人,却不知道王甲本在长沙会战中的赫赫战功,不知道他为了阻击日军,率部转战数千里,足迹遍布湖南、广西、贵州。他的“将门之后”身份,没有让他享受过丝毫特权,反而让他背负了更重的责任——父亲的忠勇,不能在他这一代断绝。 更值得深思的是,王甲本牺牲时,正是抗战最艰难的时期,豫湘桂战役中,不少部队出现溃退现象,而王甲本的79军却始终坚守阵地,哪怕战至一兵一卒。这种对比,更凸显了他的忠义与决绝。他用生命诠释了“军人以服从命令为天职”,更诠释了“天下兴亡,匹夫有责”的家国情怀。在那个山河破碎的年代,正是因为有无数像王甲本这样的将领和士兵,抱着“宁为玉碎,不为瓦全”的信念,浴血奋战,才换来了最终的胜利。 如今,几十年过去了,东安的那条山道早已不见硝烟,可王甲本将军的忠魂,依然守护着这片土地。他的事迹或许没有被广泛传颂,但那些为国家、为民族牺牲的英雄,不该被遗忘。他们的热血,浇灌了我们今天的和平生活;他们的忠义,是中华民族最宝贵的精神财富。铭记英雄,不是为了缅怀过去的苦难,而是为了传承他们的精神,在面对困难和挑战时,依然能坚守初心,勇担使命。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![[点赞]吴石将军案中,陈宝仓将军并没有暴露,而蔡孝乾也不知道陈将军是特工,陈](http://image.uczzd.cn/17945687487615648379.jpg?id=0)