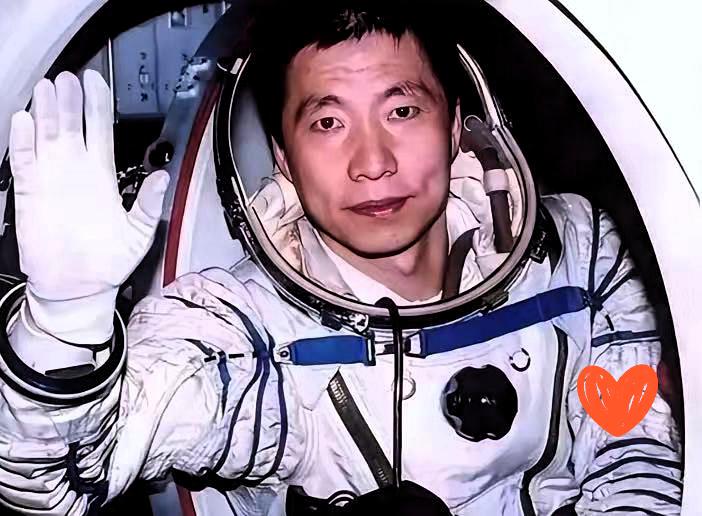

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临“死亡”的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 那26秒在他自传里写得很直白,他说有一瞬间觉得自己就快要牺牲,普通的颠簸也许只是坐车遇到的坑,这个是8G过载,胸腔像被石头压住,内脏跟着共振在位子里打滑,训练再多也只能硬扛,意识发白,动作放慢,手脚听指令慢半拍。 往回走那段也不轻松,返回舱和大气摩擦冒出的火舌贴在舷窗上,舱里温度和味道都不对,过载又起来,脸部肌肉被往后拉,毛细血管一个个撑不住,落地的时候,嘴角一条红线挂着,医疗队一上来先看他的眼底和血氧,身上每个绑带的印子都在。 很多人盼他再飞一回,选拔这事儿摆在那儿,流程冷冰冰地卡着,神舟系列把最高年龄定在55,神舟十五号点火那天,他57,训练没停,力量和耐力都在做,年龄这条线跨过去了,规则不为个人改,节奏不为情怀挪。 他在系统里的位置变了,价值也跟着换了方向,副总设计师这顶帽子压着的是团队和后备队,经验从舱里带出来,拆成一段一段放进课堂,操作手册里加注那种只有亲历才会写下的提醒,新一代的人在模拟舱里一遍一遍过,登月的队伍要有人顶上去,梯队得排好。 他提过一个比喻,早些年像是坐着拖拉机上太空,设备硬,环境紧,容错小,现在的飞行,航天员在镜头里能笑,节律稳,空间站里的餐单按周排,不重样,训练之后回舱能吃到热乎的家常味道。 没再上天,不关能力这件事,更多是中国载人航天从破圈到走日常的路径,系统靠程序靠协同,岗位分得细,谁该飞谁该教,谁该定方案都有章可循,不把希望压在某一个人身上,这说明它在成熟,在稳定,在把一次性的壮举变成持续的工作。