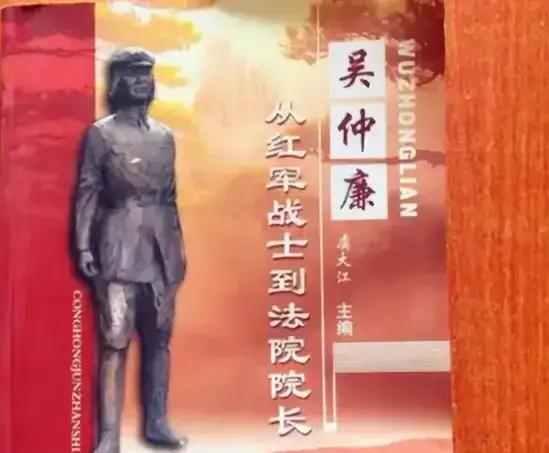

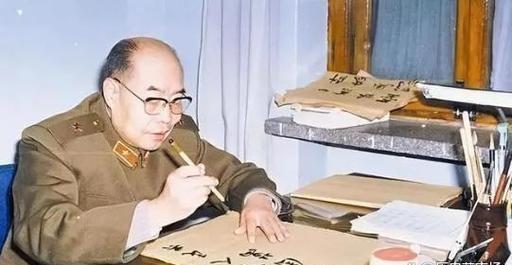

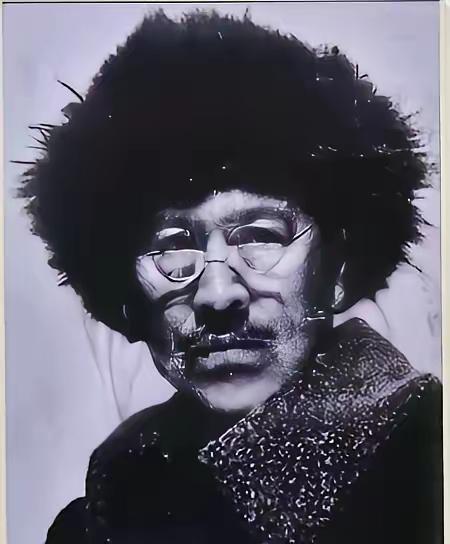

1937年,地主王学文打开家门,看见一20岁女兵躺在家门口,他迅速将女兵扛到了炕上。然而,打开女兵的衣襟后,王文雪脸色煞白:“这是怎么回事?” 1937年的一天早晨,地主王学文刚推开家门,准备去看看地里堆的柴火,却被门口的一幕吓了一跳。 只见雪地上,蜷缩着一个年轻的女人,浑身泥泞,脸色惨白,再走近一看,是个穿着红军军装的女兵。 王学文愣了几秒。 那时候,谁都怕惹上红军或者国军的麻烦,可看她冻得快不行了,他又狠不下心。 犹豫几秒后,他四下张望,见没人,弯下腰,一把把她抱进了屋。 炕头上,媳妇赶紧烧水、取药,忙得不亦乐乎。 屋子里弥漫着湿热的气,女人的呼吸终于稳了下来。 就在这时,她缓缓睁开眼,挣扎着坐起身。 众人还没回过神,她却突然解开棉衣。 王学文吓得赶紧侧过头,正要出声阻止,却听到女人虚弱地说:“不是你想的那样…” 她颤抖着从怀里掏出一团布,轻轻一掀,竟是个刚满月的婴儿。 那孩子冻得脸发红,哭声嘶哑。王学文夫妇顿时傻了眼。 女兵名叫吴仲廉,声音发颤地说:“大哥,我求您收下这孩子吧,让他跟您姓也行。” 她说,她的丈夫也是红军,一直在前线打仗。 眼下部队要转移,她带着孩子实在走不动,也不敢暴露行踪。 她已经敲了好几家门,不是被骂走就是被拒之门外。 那时候,村子穷,家家都在为一口饭发愁,谁敢多养一个嘴。 不过,听说王学文虽然是地主,却待人厚道,于是她冒着风险走到了他家门口。 王学文沉默了很久,看着怀里那孩子,小脸皱巴巴,手指蜷着,像一只小猫。 那一刻,他叹了口气:“你放心吧,这孩子我认下。” 吴仲廉咬着唇,眼泪止不住往下掉。 她从怀里拿出一块红布,上面绣着一个“曾”字,说:“他爹姓曾,就叫继曾吧。” 第二天清晨,她没再多说什么,趁天蒙蒙亮,抱了抱孩子,又交还给王学文,头也不回地消失在风雪里。 从那天起,王学文夫妇把这个孩子当成了命。 家里本就有个吃奶的儿子,可母亲的奶水不够,她硬是咬牙把最好的留给了这个养子,自己的孩子只喝米汤。 她常对人说:“这孩子来咱家是有缘的,不能让他饿着。” 没想到,命运却跟他们开了个玩笑,没多久,他们亲生的孩子病死了。 那以后,两口子再也没生,王学文把所有的心血都倾在了这个名叫“王继曾”的孩子身上。 孩子长得聪明又懂事,从小就知道自己是被收养的。 王学文总教他:“你娘是个英雄,要记得她。” 多年后,枪声散去,新中国成立。 那天,一个身穿军装的中年女人带人来到村口。 她瘦了,也老了,但眼里那种坚定的神情,王学文一眼就认出来,那就是当年的吴仲廉,她来接儿子。 那晚,王家灯没灭。 王学文夫妇坐在炕上,一句话都没说,只是一直看着那个已经长成大小伙的王继曾。 终于,王学文叹口气:“去吧,孩子,你娘等你太久了。” 吴仲廉跪下来,磕了三个头:“大哥大嫂,这辈子,咱有缘。” 离别那天,王学文夫妇没哭,只站在村口目送他们走远。 此后,吴仲廉常让儿子回来探望。到了三年困难时期,她干脆把王学文夫妇接到了身边,一家人又团聚在一起。 王继曾对养父母极尽孝道,哪怕后来工作忙,也总记得寄粮、寄信。 晚年时,王学文常对邻居说:“我没打过仗,也没上过前线,可我帮过一个红军的娘子,也算没白活。” 他没什么豪言壮语,也不懂什么革命情怀,只是觉得,救人一命,不论穷富,都是该做的事。 而那年冬天的一次抱起,不仅救了一个孩子,也延续了一段跨越身份的情义。 地主与红军,本该是两个世界的人,却因一份善意,彼此成了家。 回望这一切,才明白,有时候历史的伟大,不在战场,也不在口号,而在那些默默无闻的小善之中。 那些看似不起眼的选择,恰恰撑起了人性的温度。