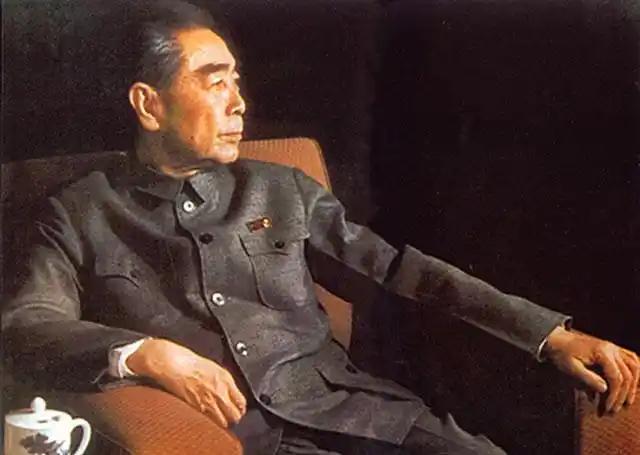

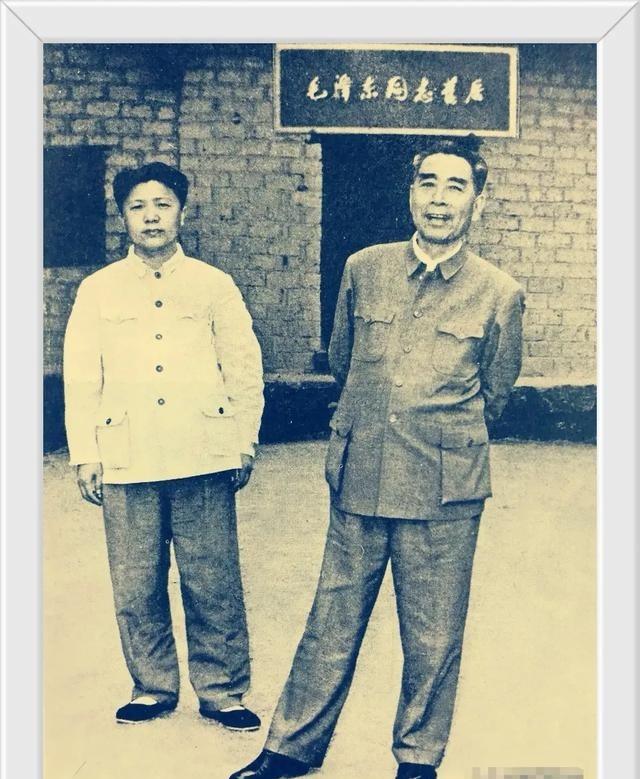

1976年1月11日,周总理的遗体火化。当时出现了一个意外情况,群众不见周总理的骨灰就是不散,最后,邓颖超做主说:“从地下通道把骨灰送出去!” “邓大姐!再等下去,黄河入海口的潮汐就错过了!” 电话里开飞机的同志声音都急哑了,八宝山殡仪馆外,“不见总理骨灰不走”的哭喊一直不断。 59 岁的邓颖超猛地挂了电话,握紧了拳头,转头对着围上来的秘书和警卫队长,字字都透着坚决:“别耗着了,从地下通道把骨灰送出去!” 1976年1月11日,清晨 6 点,总理的遗体从家里被送到八宝山时,长安街两侧早就站满了人。 有白发苍苍的老人拄着拐杖,有穿工装的工人攥着拳头,还有背着书包的孩子举着写着 “总理爷爷” 的白纸,大家都是自发来的,想送总理最后一程。 灵车刚进八宝山,更多的百姓从各地赶过来,很快就把殡仪馆的正门堵得水泄不通。邓颖超坐在休息室里,手里拿着总理生前用了二十年的蓝布毛巾,耳边又响起三个月前医院里的对话。 当时总理躺在病床上,呼吸都费劲,却拉着她的手说:“小超,我走后别留骨灰。咱们没儿女,不用占百姓的地立碑祭拜,把骨灰撒在山河里,跟着百姓的日子过。” 她当时哭着点头,心里暗下决心,一定要帮总理完成这个心愿。 上午10点,火化炉的声音停了。工作人员用那块蓝布小心包好骨灰盒,刚要出门,就被人群拦住了。 “让我们看看总理!”“我们要送总理回家!” 人群往前挤,有个穿棉袄的小姑娘举着画,冻红的小手抖个不停,画上是歪歪扭扭的 “总理” 两个字。 灵车原本停在正门,现在被围得连轮子都动不了,几位同志想解释,一开口就被哭声盖过了。 负责撒骨灰的直升机早就停在机场了,按总理的心愿,骨灰要撒在北京上空、密云水库、天津海河和黄河入海口这四个地方。 可黄河入海口的潮汐就下午 3 点前后最合适,错过就得等第二天。开飞机的同志第三次来电话时,邓颖超的额头都冒了汗。 她走到窗边,隔着玻璃看着寒风里的群众。有个老大娘跪在地上,额头贴着冰冷的地面,嘴里念叨着 “总理走好”。 邓颖超喉咙发紧,转身时眼眶通红,却没掉一滴泪:“群众是真心疼总理,不能硬赶,但总理的心愿不能改。” 警卫队长急得直跺脚:“正门、侧门都被堵死了!这可咋整?”“地下通道!” 邓颖超突然想起什么,“之前运杂物的老通道,能通后门!” 在场的人都愣了,那通道很久没用过了,地上全是青苔,头顶的灯泡没几盏亮的,平时推个小车都得小心翼翼。 “万一磕碰到骨灰……” 秘书话没说完,就见邓颖超弯腰抱起骨灰盒,蓝布紧紧贴在胸前:“我亲自抱,走慢些,保准没事。” 几个人跟着邓颖超钻进了地下通道。邓颖超走在最前面,脚步放得特别轻,怀里的骨灰盒像揣着一团暖火。通道尽头的后门虚掩着,灵车早就发动好了,司机见他们出来,赶紧打开车门。 车子驶离时,邓颖超回头望了一眼,还能隐约听见 “总理” 的呼喊。她把骨灰盒贴在脸颊,轻声说:“总理,百姓的心意咱领了,先去看看咱的山河。” 下午 2 点,直升机升空了。按照嘱托把灰分散到指定的地方。 三天后,广播里说 “总理的骨灰已经撒进山河里了”。八宝山外的群众慢慢散了,没人抱怨没能送最后一程。 大家都懂了:总理生前为百姓忙了一辈子,连吃饭睡觉都想着工作;死后连骨灰都要融进养着百姓的山河,这份坦荡和无私,比任何墓碑都让人记挂。 现在几十年过去了,八宝山的地下通道早就修好了,墙上挂着总理的黑白照片。 来往的人路过时,都会停下脚步多看一会儿,想起 1976 年那个冬天的故事。总理没有留下骨灰,也没有立墓碑,但他的样子、他说过的话、他为百姓做的事,早就刻在了每个人的心里。 他用一生告诉我们,真正的丰碑,从来不是刻在石头上的,而是立在百姓心里的。这份一心为民、无私奉献的精神,会一直传下去,陪着我们把日子越过越好。 信息来源: 周恩来纪念网|周恩来遗言骨灰不保留 哭声震颤大会堂 中国政府网|中华人民共和国大事记(1976年) 文|黑子 编辑|史叔