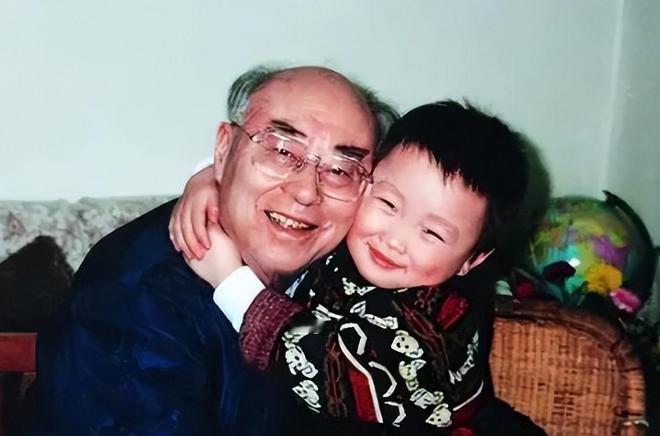

[微风]1967年,孙玉芹打开门,看到一个皮肤黝黑、胡子拉碴的男人,7岁儿子看到后,问“叔叔,您找谁?”话一出口,孙玉芹和于敏两人一下都愣在原地,又有点忍俊不禁。 (信源:人民日报——中国“氢弹之父”于敏:他的名字曾绝密二十八年) 于敏穿着洗得发白的旧军装,袖口磨出了毛边,脸上还带着戈壁滩晒出的高原红,手里攥着个布包,里面装着给孩子买的水果糖,都快化了。 孙玉芹开门时先是愣了两秒,再看清是他,眼泪一下就涌了上来,却怕孩子看见赶紧抹掉。 7 岁的大女儿躲在妈妈身后,小声问 “妈妈,这是谁呀?” 小儿子更直接,仰着脑袋问 “叔叔,你找我妈妈有事吗?” 于敏听见这话,原本紧绷的嘴角僵了一下,随即蹲下来想摸儿子的头,可孩子往后缩了缩 —— 这几年他只在照片里见过爸爸,眼前这个又黑又瘦的人,和记忆里的形象差太远了。 孙玉芹赶紧打圆场:“傻孩子,这是爸爸呀!爸爸从外地回来陪你们了。” 儿子眨巴着眼睛看了半天,又扭头看妈妈,还是没敢认。 于敏笑着从布包里掏出水果糖,剥了一颗递过去:“叔叔…… 不对,爸爸给你带糖了,甜不甜?” 孩子接过糖含在嘴里,小声说了句 “谢谢爸爸”,声音小得像蚊子叫。 这天晚上的饭,孙玉芹做了于敏爱吃的红烧肉。于敏吃得很慢,一边吃一边问孩子的学习,可刚聊到 “爸爸平时在外地做什么”,他就赶紧岔开话题,说 “爸爸在搞很重要的工作,以后你们就知道了”。 孙玉芹知道他的规矩,也没多问,只是默默给他添饭,看着他碗里的肉没怎么动,又把自己碗里的夹了过去。 其实这次探亲,于敏只敢待三天。他是趁项目间隙偷偷回来的,连单位都没敢说具体地址,临走前把攒的几十块钱塞给孙玉芹,说 “照顾好自己和孩子,我那边一切都好”。 孙玉芹送他到门口,想问他下次什么时候回来,话到嘴边又咽了回去 —— 她知道,问了也得不到答案,只能叮嘱 “别太累,多吃饭”。 于敏走后,儿子突然跟妈妈说:“妈妈,爸爸身上有股沙子的味道。” 孙玉芹摸着孩子的头说:“爸爸在很远的地方工作,那里有很多沙子,爸爸是为了让我们能好好上学,才去那么辛苦的地方。” 孩子似懂非懂地点点头,把爸爸给的水果糖纸小心收了起来,说 “要等爸爸下次回来,再跟他一起吃糖”。 这不是于敏第一次 “被认不出”。1964 年他回家时,女儿才刚会说话,看见他就哭,说 “不要这个叔叔抱”。 有次孙玉芹带着孩子去部队探亲,隔着铁丝网看他,孩子喊 “爸爸”,他只能挥挥手,连话都不敢多说 —— 怕说多了泄露工作秘密,连拥抱都是奢望。 直到 1988 年,于敏的名字从秘密名单里撤下来,家人才知道他这些年在干 “造氢弹” 的大事。 有次儿子跟他开玩笑:“爸,当年我喊你叔叔,你是不是特难过?” 于敏笑着说:“不难过,爸爸知道,等你们长大了,就会明白爸爸当年为什么不能常回家。” 后来孙玉芹回忆,1967 年那次探亲,于敏晚上总偷偷起来看孩子。有天她醒了,看见他坐在床边,借着月光看儿子的脸,眼眶红红的。 他跟她说:“等忙完这阵子,我一定多陪陪你们。” 可这句 “忙完这阵子”,一等就是二十多年。 现在再想那个场景:孩子喊 “叔叔” 的瞬间,于敏心里肯定又酸又暖。酸的是,自己错过了孩子的成长;暖的是,家人的理解和等待,是他在戈壁滩坚持下去的动力。 那些年,像于敏这样的科研人员,哪个不是 “舍小家为大家”?他们把对家人的思念藏在心里,把国家的安危扛在肩上。 最后想问问大家:你听过家里长辈类似的分离故事吗?这些为国家默默付出的人,该怎么让更多人记住他们的付出?评论区聊聊,一起把这些温暖又心酸的故事,讲给更多人听。