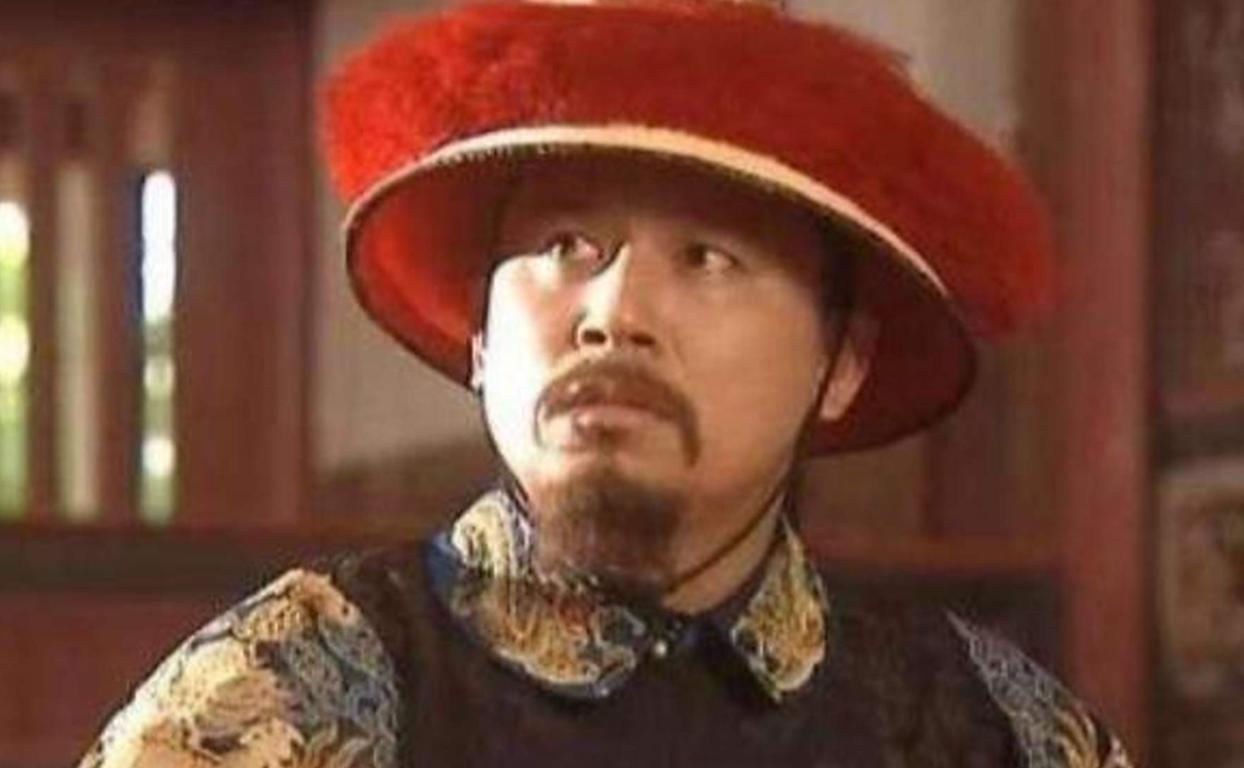

1673年,平南王尚可喜给康熙上书说:臣已经70岁了,落叶归根,想回辽东老家海城养老,并带属下4300余家,男女2万余口返回,希望皇上把以前赐给我的房屋、土地仍然给我,以便安插属下这些人员。 岭南藩王一纸养老疏,携两万眷属欲返辽东故土,谁知竟成王朝转折的导火索?康熙少年天子,如何借此疏机智撤藩,化解隐患? 清朝入关后,天下初定,南方局面还需稳住。顺治帝为拉拢明末降将,封他们为藩王,分镇边疆要地。这么做,一方面是借他们的兵力清剿残余势力,另一方面也安抚人心,避免旧部生乱。平西王吴三桂镇云南,兼管贵州、四川部分和湖南边境,靖南王耿精忠守福建,控东南海疆,平南王尚可喜坐广东,还领广西,率汉军旗兵拱卫岭南。这些藩王手握重兵,每年朝廷拨百万饷银,地方税赋大半归他们调度。表面上看,这套安排稳住了局面,可时间一长,藩镇尾大不掉,军政分离,隐患渐显。 尚可喜这人,早年是明东江总兵,崇祯十七年率部归顺后金,入关南征有功。顺治九年,他移师广东,带兵二十多年,剿灭南明余党,广东才算太平。他对清廷恭顺,遣子尚之信入京觐见,示忠诚。可康熙八年亲政,年仅十四的皇帝就开始琢磨内政,锐意收权。广东偏远,藩兵骄横,地方官员常受掣肘,康熙密议时,臣子们议论削藩。康熙十二年春,广州珠江边,尚可喜年近七旬,上书朝廷,直言自己精力衰微,请求回辽东海城养老。 这封奏疏,说得朴实。尚可喜写到,自己归降以来,蒙恩镇守广东,竭力效劳,可年纪大了,难当重任。只想带四千三百多户属下,两万多男女眷属,返回老家落叶归根。他不求新恩,只盼朝廷保留早年赐下的海城房屋田地,好安置这些跟随多年的将士。那些人离乡背井多年,把他当依靠,若没地没屋,容易漂泊生事,扰了地方。他还让属下清点人口,备好行装,就等旨意。末尾表白,即便养老,也随时听朝廷调遣,效犬马之劳。这话听着像老将的肺腑之言,透着对故土的眷恋和对部下的担当。 朝廷接到奏疏,康熙召议政王大臣,户部兵部详查。康熙看准机会,准了尚可喜回辽东,但决定让子尚之信交出军权,藩兵归朝廷直辖。这一步,等于试水撤藩。旨意下达,广东震动。尚可喜遵命启程,康熙十三年二月,队伍出广州,沿赣江北上。途中他染疾,四月在直隶滹沱河边病逝,尸骨暂厝,海城后葬。消息传开,吴三桂心生疑虑,上疏试探撤藩,康熙复准。耿精忠也附议。同年十一月,吴三桂举兵反叛,自称周王,耿精忠响应,福建陷落。尚之信迫于形势,遣兵助逆。三藩连动,烽烟烧到西南华南六省。 这场乱子,从尚可喜一疏开始,持续八年。吴三桂起初占上风,兵锋直指长江,康熙亲督军务,调京师八旗南下,施展分化策略。耿精忠先降,尚之信后归。康熙十三年到二十一年,清军步步推进,收复失地。吴三桂病逝,其孙吴世璠继位,终被擒杀。三藩平定,藩镇尽撤,地方军政归中央,赋税直达户部。这不光是军事胜利,更是政治大调整,奠定清朝盛世基础。 说到底,三藩之乱暴露了藩镇弊端。清廷借机加强集权,统一军令政令,避免地方割据。康熙这手,年轻有为,抓住了时机。尚可喜本意养老,却无意中促成大局。他那封疏,字里行间虽是个人心愿,可放在大势里,就是历史转折点。