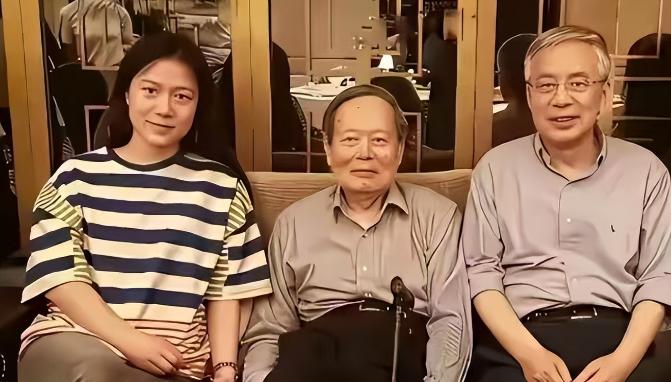

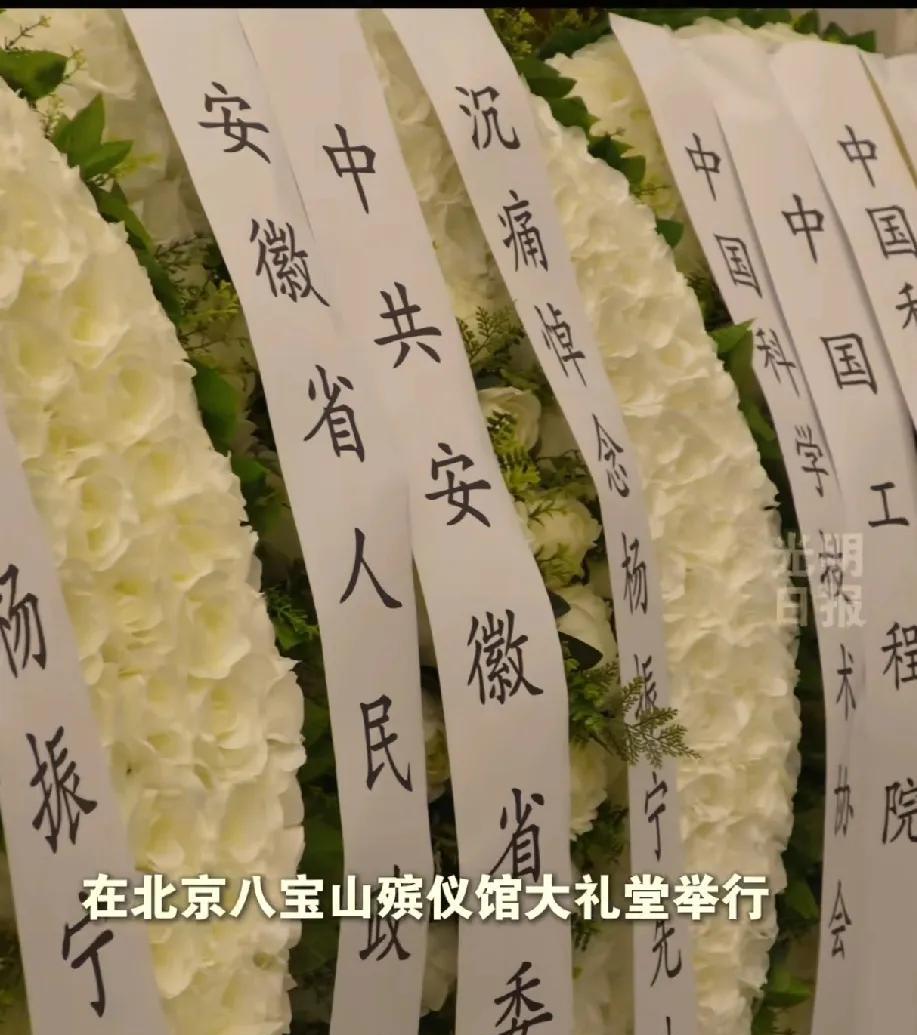

杨振宁遗体告别式当天,93岁弟弟杨振汉罕露面,透露哥哥未了心愿 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2025年10月24日,八宝山人群安静地排着长队,白花、黑衣、低声的脚步,像一场没有主持的仪式,没有音乐,没有口号,只有偶尔传来的咳嗽声,和鞋底在地上的轻响,那是杨振宁的告别日,一个属于理性与温度并存的清晨。 清华的学生、科学院的老教授,还有不少不知名的普通人,都自发赶来,有人手里还拿着当年他讲课时的讲义,上面密密麻麻写着公式,有人轻声念着“杨–米尔斯场论”的名字,仿佛那是一种纪念方式,科学家的离开,从来不是一个人的告别,而是整个时代的一次呼吸。 在人群里,有一个并不显眼的身影,佝偻、沉默,脚步稳,他就是杨振宁九十三岁的弟弟——杨振汉。没有记者围上去,也没有人喊他的名字。他只是安安静静地走到灵堂门口,脱下帽子,轻轻鞠了一躬,然后退到一旁,像是怕打扰谁。 这对兄弟走过了整整一个世纪,却始终站在不同的光线下。哥哥是诺贝尔物理奖得主,研究粒子和宇宙的秘密;弟弟则在工业、外贸、航空的领域里默默打拼,杨振汉年轻时在上海外经贸委工作,是改革开放那一批实干家之一,上世纪八十年代,他带着几个人成立上海航空,那会儿国内航空资源紧张,他靠着一辆破自行车跑遍各地测航线,后来还把哈根达斯冰淇淋引进中国——听起来不算“科学”,但那一代人的胆识,就是这样让生活一点点变甜的。 兄弟俩近年见面不多,直到2015年,杨振汉去了趟清华,在杨振宁的住所“归根居”住了八天,那是两位老人久违的重逢,屋外秋风扫叶,屋内茶香弥漫。弟弟回忆说,哥哥那几天格外兴奋,聊过去,也聊未来。聊到中国的发展时,杨振宁忽然停下笔,说中国真正看到了“曙光”,那时候他已经一百岁出头,眼睛还亮,语气坚定,他告诉弟弟,自己想再写一本书,写中国的新变化,写这个民族在世界舞台上重新抬起头的故事。 可现实没给他足够的时间。身体大不如前,眼睛花了,伏案写字成了一种折磨。那本他口中的“新曙光”,最终只停留在心里。杨振汉后来在视频里提到这件事,声音颤抖又平,他说:“哥哥写不动了,但那份心思还在。” 这话让很多人红了眼眶,科学家终其一生追求规律与秩序,可到了生命尽头,留下的却是最朴素的情感——希望别人能接着写下去,杨振宁说过一句话:“科学的尽头不是结果,而是延续”也许那本书未完,但中国的故事、他的理想,正在被无数年轻人续写。 杨振宁的一生,是知识分子精神的一个缩影,他早年在美国功成名就,却选择回到祖国,把讲座搬进清华的课堂,把年薪捐给学生,他设立基金、鼓励青年科研,讲课从不拿稿子,偶尔还会和学生开玩笑,说自己是“老清华的小学生”。他不爱被神化,也不喜欢被议论,只想让科学继续安静地发光。 在灵堂里,遗体覆盖着鲜红的国旗,那一抹颜色格外醒目,有人说,杨先生选择葬在八宝山,而不是与早年去世的妻子杜致礼合葬,是因为他想“落叶归根”,这一句听来平淡,却是他一生的注脚:从宇宙走回土地,从理论走回现实。 追思视频播放时,人们看见镜头里那位满头白发的杨振汉,端坐沙发,胸前一朵白花,镜头摇近,他的手有些颤,却还紧握着一支笔,有人注意到,他笔下写着的,是哥哥的名字,那一刻,仿佛两条平行的生命线,再次在纸上重叠。 葬礼结束后,天微亮了,风吹动柏叶,像有人轻声叹息,人群慢慢散去,只剩花香和几只落叶,一个清华的学生在留言簿上写下:“先生未写完的《曙光》,我们会接着写。”他写得不工整,但字字用力。 也许这就是杨振宁真正的遗产——不是奖章、不是地位,而是一种精神的传递。就像物理定律告诉我们的那样:能量不会消失,它只是以另一种形式存在。那个百岁老人写到一半的篇章,正在无数双年轻的手里,继续延伸。