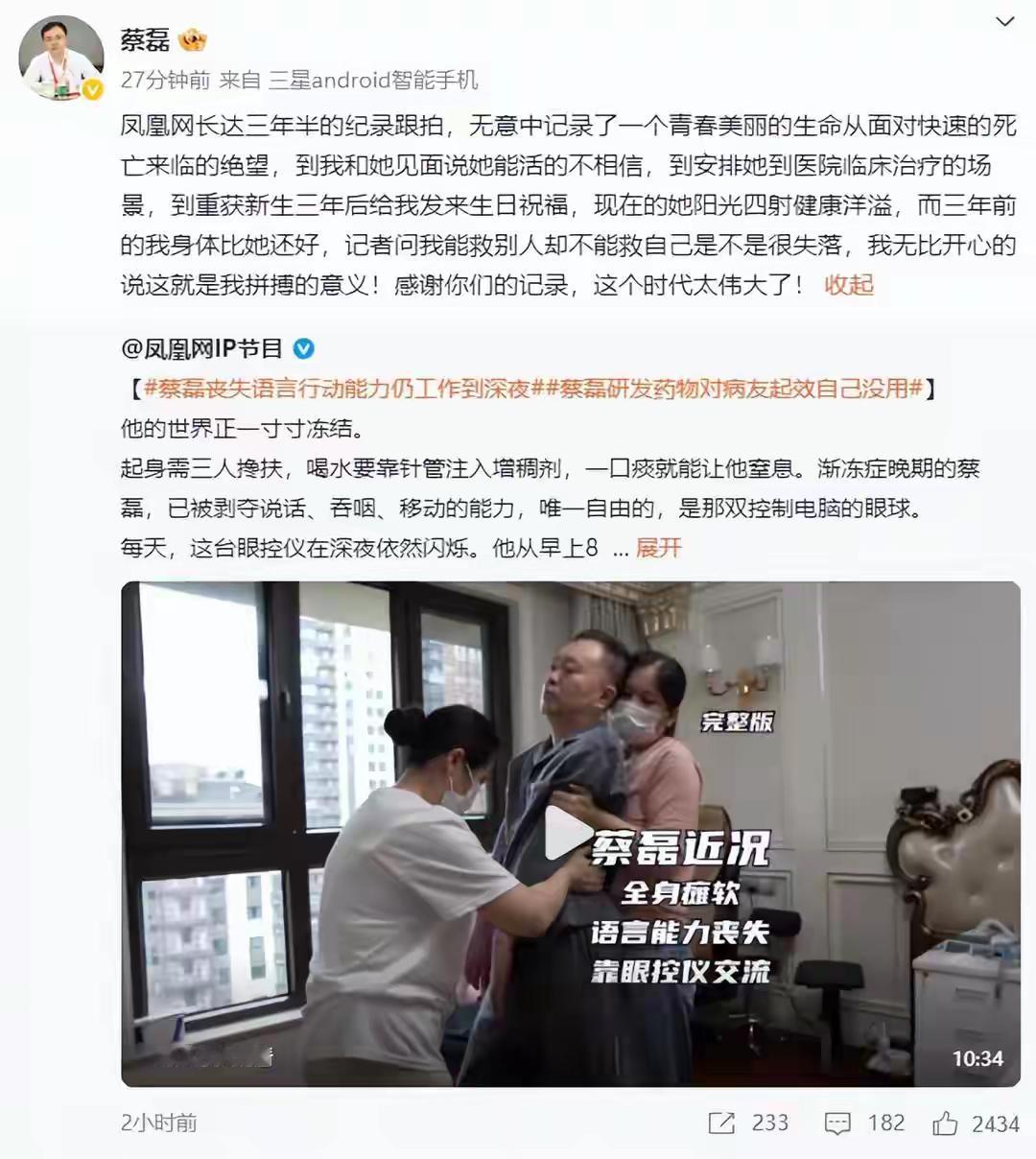

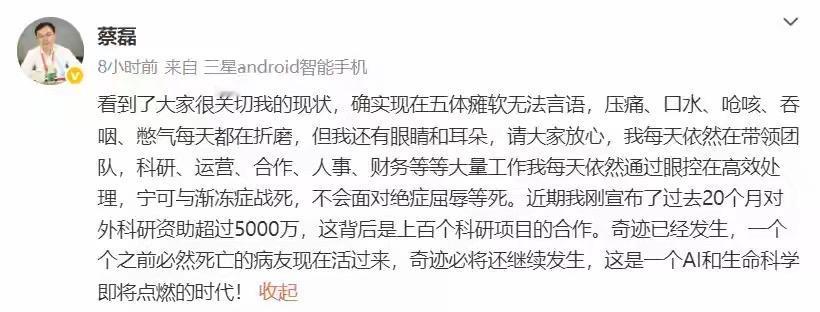

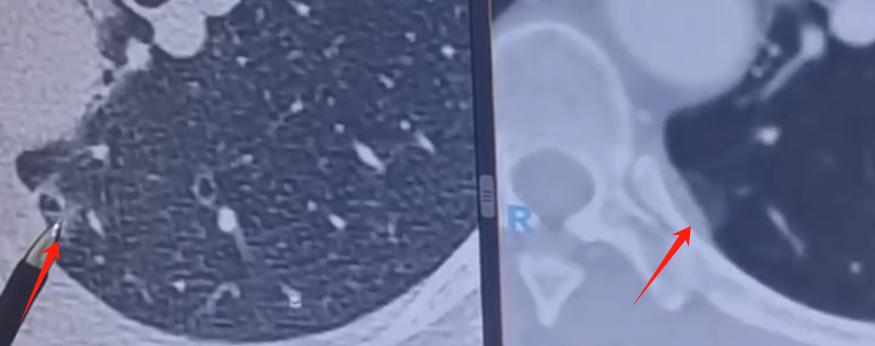

蔡磊进入渐冻症晚期:全身仅眼球能动,起身需3人同时扶,喝水靠针管,研发的药物对病友起效对自己没用 曾经风风火火的京东副总裁,如今只剩眼珠子会转。护工小张说,蔡总早上想睁眼,得先让眼皮“热身”十秒,像生锈的铁门,吱呀一声才拉开缝。三个大小伙子把他从床上搬到轮椅,同步喊“一二三”,稍有差池,整个人就像面粉袋一样塌下去。喝水更省事,拿根给猫打针的小针管,沿着嘴角一滴一滴推,稍快一点就能呛到满脸通红。可就算这样,他还是让助理把电脑架在眼皮底下,用“眼控仪”敲字——屏幕键盘一格一格跳,他盯着两秒等于“点击”,一分钟能打出八个字,比幼儿园小孩手写都慢,他却说:“够用,能回邮件就行。” 很多人纳闷,药呢?不是砸了几个亿搞试验吗?现实比电影残酷:同样一款在别的病友身上显出延缓效果的组合药,到他这儿像白糖水,指标该升升、该降降,肌肉还是一天一两地掉。医生私下摇头:“蔡总属于超极速型,免疫系统太亢奋,反把药效吃了。”一句话,运气背到脚底。他听完咧嘴笑,声音像破风箱:“我当一回对照组,也算贡献。”转头让团队把数据打包上传,谁想用随便拿,分文不收。 我去年夏天去探望,正赶上他开“线上路演”。镜头里,眼球左右晃,PPT自己翻页,讲的是“渐冻症多组态药物筛选平台”,口水顺着下巴滴到领结,护工一边擦,他一边把十四家投资机构的名称背得一字不差。讲完问答,有人试探问:“蔡总,若资金到位,您个人能撑到临床吗?”屏幕那端沉默几秒,眼控光标移到一行字:“也许来不及,但来得及救别人。”那一刻,我鼻子比空调还酸。 晚上他留我吃食堂,菜谱是“针管小米粥+打成糊的西兰花”。护工把食物装进医用推注器,像给汽车加机油,边推边聊天:“蔡总规定,自己用剩的药、多余的耗材,全部捐给病友群,连这包胃管都写了名字,谁急用谁来领。”我问他图啥,他眨眼三下,等于“确认”,助理代为回答:“他说自己当过高管,知道资源错配的痛,只剩眼球也能做物流,只不过现在运的不是快递,是命。” 外界声音很撕裂。有人夸他是“药神”,也有人冷嘲“砸钱买名”。我翻出早期报道对比,同样这批人,两年前还在点赞“企业家良心”,如今病症进入晚期,口吻却变成“早知没用,不如捐款给希望小学”。网络时代,键盘敲得比心跳快,善意常被流量牵着跑。蔡磊倒看得开,让助理把骂他的截图打印出来,贴在床头,“当醒脑口香糖,比风油精还管用”。 其实最大争议是“烧钱赌命”。几个亿投进去,只换来少数病友延缓半年,性价比似乎惨不忍睹。可业内人告诉我,罕见药研发向来九死一生,若无“显眼包”先砸钱、扛雷、走夜路,后面资本根本不敢跟。蔡磊像一盏车头灯,照见坑坑洼洼,自己碾过去,后面才有药企敢踩油门。换句话说,他花的是自己的银子,铺的是公共的路,值不值,得让时间算总账。 夜里十一点,护工给他翻身,防褥疮。我凑近道别,他眼球转两下,示意我俯身,用那台眼控仪慢慢拼出一句:“别写惨,写希望。”我点头,却差点没绷住。回家路上,耳机里循环他最爱的《平凡之路》,忽然明白:希望不是治愈,而是把“可能”留给后来人。哪怕他赶不上,也要让下一班车准点出发。 渐冻症仍无解,但因为他,解题的人多了,钱来了,数据厚了,政策也倾斜了。或许有一天,新药上市,说明书不良反应栏里,会藏着一行小字——“本试验数据由蔡磊团队提供”。那时,他也许只剩名字,但足够让病友在深夜读到,轻轻说一句:“老蔡,没白干。” 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![出差半个月回来有点重感冒了[捂脸哭]咳嗽鼻涕流不停](http://image.uczzd.cn/10761370003110533744.jpg?id=0)

百年轶群

试试红茶菌吧,很多医院治不好的内科病,红茶菌能治好