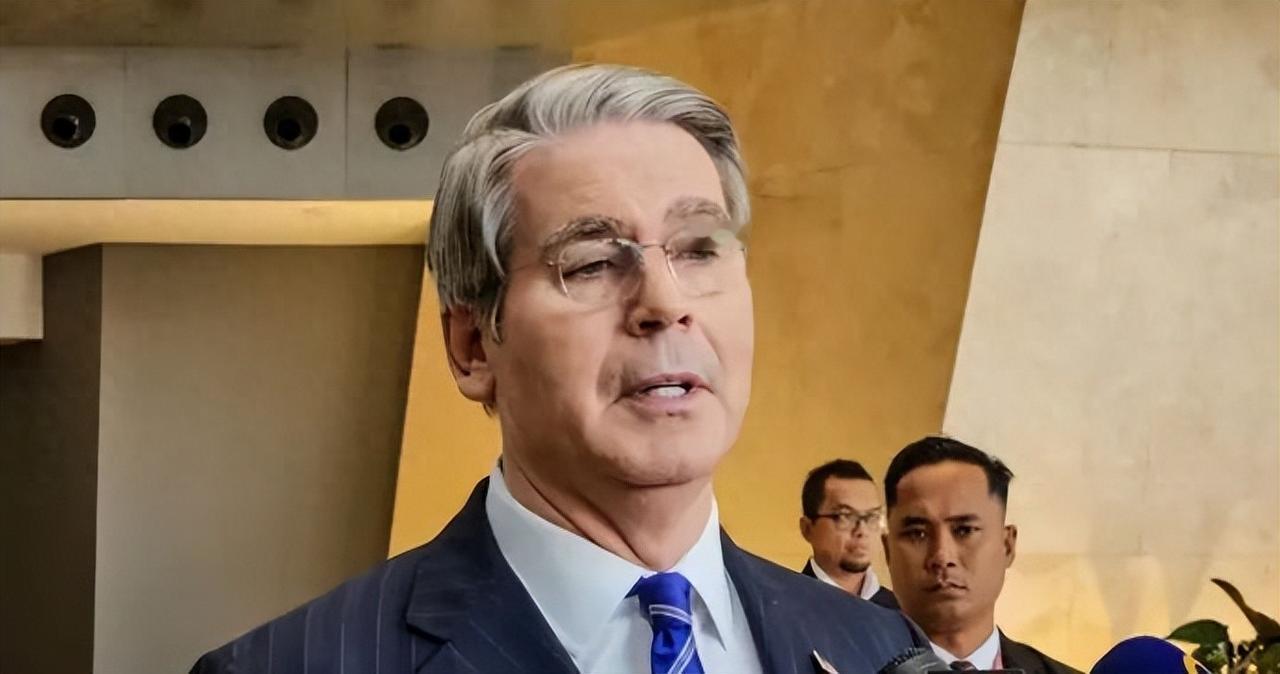

那些替美国出头的国家,看到中美初步达成贸易协议,是不是傻眼了。 曾经喊得最响的那些国家,现在是不是有点说不出话来了?你替美国打头阵、扛大旗、压中国,现在倒好,美国自己先悄悄转身了。中美这一波突然的“和气”,让不少国家看得是一头雾水,甚至有些懵圈。 10月26日下午的那条新闻,像冷水一样泼在了欧洲某些国家的脸上。 中美宣布在一系列经贸议题上达成实质性共识,虽然没有明确说是“贸易协议”。 但从关税暂停、芬太尼管控、农产品合作再到出口限制放宽的表述来看,这场博弈的气温确实降下来了。 最尴尬的,是那些还在高举“抗中”大旗的国家,像是突然打错了拍子。 美国这次的转向,不是没有征兆的。从5月的日内瓦会谈开始,两国的语气就在变软。彼时美国主动撤回了91%的新增关税,中方也做出了对等回应。 可惜的是,那会儿一些国家正忙着“配合”美国的步调,不仅出台新的出口限制,还在芯片、稀土、台湾等问题上频频发声,仿佛要把“对抗中国”进行到底。 结果呢?到了10月,美国突然不吵了,还“私底下”把谈判成果拿出来晒了一把。那些替美国喊打喊杀的国家,瞬间成了背景板。 荷兰的高调操作最具代表性。9月下旬,荷兰政府突然宣布冻结安世半导体的资产,把中方CEO停职,还要把股份托管到“第三方”。 理由说得冠冕堂皇:国家安全。可谁都知道,这不过是美国科技遏制政策的延伸。 问题是,当美国自己都在缓和关系时,荷兰却还在给自己找麻烦。 这种“为虎作伥”的操作,直接引爆了中方的反制。中国不仅限制了安世在华芯片出口,还加码推出了稀土出口管控措施。 10月25日,荷兰经济大臣罕见地低调表态,称希望尽快与中方展开对话,解决芯片供应问题。这一转身,转得有些仓皇,也有些狼狈。 更尴尬的,是欧盟的整体反应。10月上旬,中国宣布对部分中重稀土和相关设备实施出口管制,这本是依法维护国家利益的常规操作。 但是欧盟却像踩了尾巴一样跳起来,冯德莱恩和马克龙先后发声,甚至放话要动用《反胁迫工具法案》。 他们的紧张,恰恰说明了问题的根源:他们赌错了方向。 欧洲试图在中美之间找平衡,但却在美方强硬时跟得太急,在美方缓和时又收不住手。结果就是,某些本能保持中立的国家,反倒成了受伤最深的那一批。 尤其是法国和德国,在稀土、新能源、半导体领域的依赖性越来越高,中方一旦收紧出口,受影响最大的不是美国,而是它们自己。 德国外长瓦德富尔的那番“台海言论”,更是火上浇油。他说德国坚持一个中国政策,但会“自己决定怎样实施”,还说不支持武力改变台海现状。 外交部发言人郭嘉昆的回应毫不客气,直接指出这是在纵容“台独”。德国这番言论,既得罪了中国,也没讨好美国,最终只会让自己左右为难。 中美两国并不是没有分歧,但现实利益决定了他们不会轻易撕破脸。尤其是美国,眼下通胀压力未解、选举临近,急需稳定经济。 中国则希望为国内经济复苏争取空间。正是这种“你中有我、我中有你”的结构性依赖,使得两国最终选择了务实。 可惜的是,一些国家却还沉迷于“选边站”的游戏。 他们以为中美会一直斗下去,自己可以在缝隙中捞到好处。结果中美一和解,他们那点“小算盘”瞬间破产。 尤其是在全球供应链高度交织的今天,任何激进的决策都会反噬自身。 更重要的是,这些国家忽略了一个事实:美国的对华政策,从来不是黑白分明的“敌友”逻辑,而是利益优先的“可控竞争”。 当中美之间的竞争变得不可控,美国就会主动踩刹车。而那些被鼓动起来的盟友,却往往没来得及刹车,结果只能一头撞上去。 从2023年的“芯片联盟”,到2024年的“印太经济框架”,再到今年的欧洲对华强硬政策,几乎每一次,美方都是带头喊口号,最后却悄悄撤退。 而跟着喊的国家,却常常因此付出更大的代价。 这一次,也不例外。中美在经贸问题上达成基本共识,虽然还不能算是“彻底和解”,但至少释放出一个强烈信号:两国都不想在贸易战这条路上走到底。 美国企业界的反馈也说明了这一点,自从5月关税下调以来,苹果、特斯拉、高通等公司股价都出现了不同程度的反弹。 美中贸易全国委员会更是公开呼吁双方加快谈判,减少对企业的不确定性。 而与此同时,欧洲的企业却陷入了另一种焦虑。 芯片供应的不确定、稀土原材料的短缺,加上与中国之间的摩擦升级,让他们感到被“政治绑架”。 德国大众、法国雷诺、荷兰ASML都在私下向政府表达了对现行政策的担忧。 当全球最大的两个经济体决定降温,其他国家还在升温,结果只能是自我燃烧。更何况,这些国家并没有美国那样的“缓冲垫”。