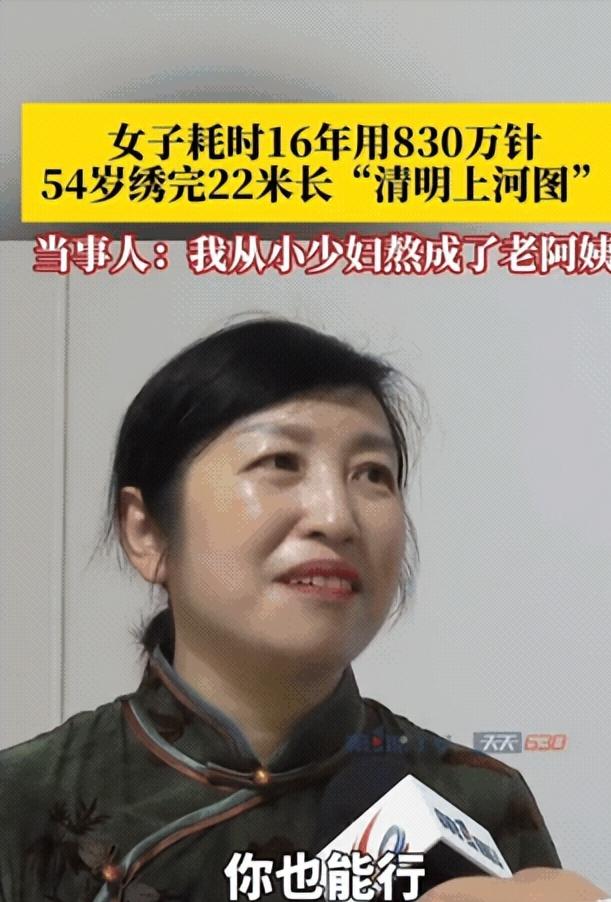

“太有毅力了!”重庆,一女子下班闲得慌,为了打发时间,她不刷手机,不看电视,竟然干了一件轰动全网的大事,她耗时16年用830万针,绣了一幅22米长的“清明上河图”!她从小少妇熬成了老阿姨。就这幅刺绣应该老值钱了吧。卖掉就可以实现财富自由了! 在重庆,一幅长达22米的《清明上河图》刺绣,因其创作者季芳长达16年的坚持而引发热议。但这件作品的价值,远不止于830万针的惊人工艺。 它更像一个复杂的多面体,呈现出至少三种迥异的价值:一本物化的时间账本,一面映照社会心态的棱镜,以及一份对抗虚无的精神资产。 首先,这幅刺绣是一份极其沉重的物理账本,精确记录了时间的流逝与身体的耗损。22米的长度、14册的分卷结构、814个栩栩如生的人物,背后是约830万次穿针引线的重复。这本“账”不仅记录了成果,更记录了成本。 季芳的视力因此下降,指尖因常年与针打交道而布满细小痕迹,甚至积攒满一小盒的断针,都成了这项工程的无声注脚。 16年的时光,让这位原籍安徽阜阳的女性,从三十多岁的年纪走到了54岁,她的年华被一针一线地缝进了这幅慢慢展开的画卷里。 其次,这件作品如同一面棱镜,清晰地折射出当代社会对于“慢功夫”的复杂心态。在季芳埋首于绣绷的初期,邻居曾认为她是在“钻牛角尖”。随着绣品日渐成型,旁观者的态度才转为由衷的佩服。 当故事传播到互联网,公众的反应更是鲜明。一方面是对其超凡毅力的海量赞叹,另一方面则是迅速将焦点转移到“能卖多少钱”、“能否实现财富自由”的功利性揣测上。 这种从敬佩到估价的切换,与“机器刺绣效率更高”的质疑声一道,共同映照出一个效率至上、却又渴望匠人精神的矛盾时代。 然而,对创作者季芳而言,这幅作品最大的价值,是那份无法用金钱估量的精神资产。2009年9月,她只是为了对抗下班后无所事事的空虚,刺绣成了她主动选择的一种生活方式。 这个过程本身就是回报,每天2-3小时的专注,让她找到了生活的“盼头”与内在的秩序。 即使曾为修正一处建筑的纹路而耗费整整一天拆线,或是在冬冷夏热中默默坚持,这种投入让她感觉日子“过得特别实在”。 这份价值在于过程,在于有始有终的自我实现。当外界热议其市场价格时,其真正的内核,恰是那份对抗浮躁、只为内心丰盈的“不计价”的坚持。 因此,2025年9月17日的收针,不仅代表一件物质作品的完成,更象征着一段精神旅程的圆满。 这幅《清明上河图》是季芳个人的生命记录,也是一面社会心态的镜子,但归根结底,它是一份用时间与专注构建的、对抗人生虚无感的厚重证明。 信源:第一眼新闻