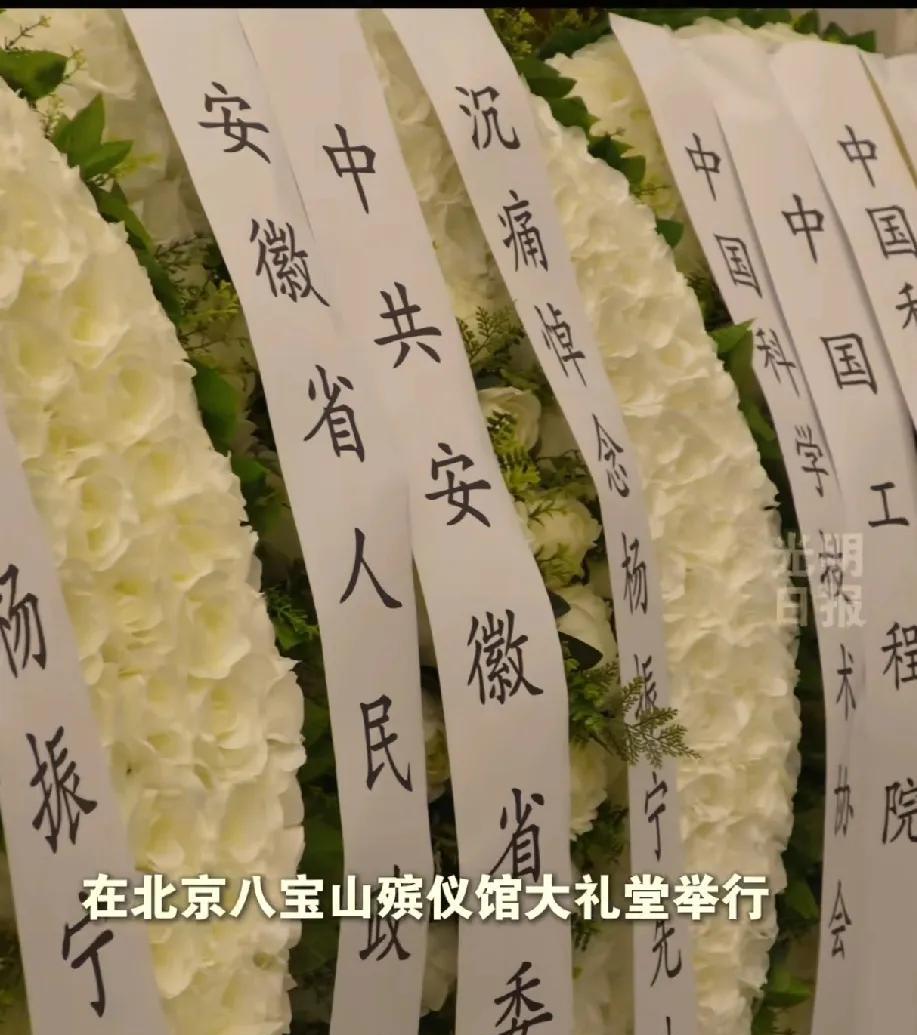

于敏跟妻子说:“氢弹爆炸成功,我们买一只烤鸭庆祝庆祝吧?”妻子却表示:哎呀!氢弹爆炸跟我们有啥关系,哪有钱买烤鸭……于敏默不作声,从衣服兜里掏出一沓钱来给妻子,2019年9月,默默无闻一辈子的丈夫,更是成为了“共和国勋章”获得者! 当“共和国勋章”的璀璨光芒映照在于敏身上,人们很难将这份国家至高荣誉,与他诗中“身为一叶无轻重”的自谦联系起来。 于敏的一生,恰是在一系列极端的“失衡”中,达成了一种伟大的平衡。他的人生天平上,放置着几组看似矛盾的砝码:权力与贫穷,在场与缺席,无名与盛名。 1967年6月,中国第一颗氢弹试验成功,由他独创的“于敏构型”是守护国家安宁的权力基石。这位手握终极密码的科学家回到家,能想到的最奢侈的庆祝,只是和家人分享一只烤鸭。 这份朴素的喜悦,却被妻子孙玉芹“哪有钱买”的轻声叹息挡回。当时全家仅靠于敏每月180元的工资生活,一只烤鸭的开销足以让家庭预算失衡。 矛盾的顶点在于敏默默掏出的那沓钱,一笔高达1000元的国家奖金。这笔足以买下无数只烤鸭的财富,他并未用于改善生活,而是最终作为党费上交。他主动放弃了支配这笔个人财富的权力。 这种选择体现在他数十年未换的铁床和旧电视上,也体现在用纸板垫着破洞的沙发里。晚年他拒绝组织配备的专车,坚持挤公交车,以便能更多接触群众。 于敏的“在场”,是国家安全最坚实的保障。当钱三强要求他转岗,他便毫不犹豫地从熟悉的理论物理,投身一片空白的氢弹预研。 他在青海高原零下三十度的严寒中演算推导,啃着冻硬的馒头对抗胃痛。即便日后数次因劳累过度而休克、便血,他也始终坚守在国家需要的最前线。 这种绝对的“在场”,代价是家庭生活中的长期“缺席”。他一“消失”便是数年,以至于女儿于元在他偶尔回家时竟认不出父亲。 妻子孙玉芹独自撑起整个家,抚养孩子、操持家务,甚至一个人完成搬家的所有重活。这种“缺席”固化在“电话响三声就挂断”的保密条例里,隔绝了家庭的温暖。 2012年妻子因病离世,于敏的愧疚找到了一个无声的出口。他在餐桌上为她多备一副碗筷,这个迟到的“在场”仪式,无声地诉说着他对那段“缺席”岁月的无尽追思。 “干惊天动地事,做隐姓埋名人”,是于敏一生的写照。在长达数十年的时间里,“于敏”这个名字对公众而言一片空白,直到1988年才被解密。 他坚决婉拒“氢弹之父”的称号,在获得国家最高荣誉时仍坚持功劳属于集体。他似乎用尽一生,试图将“于敏”这个个体身份,彻底消融于国家的宏大事业之中。 历史最终赋予了他无法磨灭的“盛名”。从1999年获颁“两弹一星”功勋奖章,到2019年成为“共和国勋章”获得者,他的名字与国家荣誉紧密相连。那个关于烤鸭的故事,让他从保密符号变为一个有血有肉的国民偶像。 审视于敏的一生,这些“失衡”的矛盾体,最终在他的人生哲学里达成了内在的和谐。他将个人的贫穷、家庭的缺席与身份的隐匿视作“一叶无轻重”的“轻”,而将国家的强盛与人民的安宁视作“愿将一生献宏谋”的“重”。 那只最终没能摆上餐桌的烤鸭,正是这宏大天平上,个人愿望那一端最温情、也最沉重的砝码,它精准地标定了一位伟大科学家一生的价值刻度。 信息来源:商丘日报——于敏的“烤鸭梦”