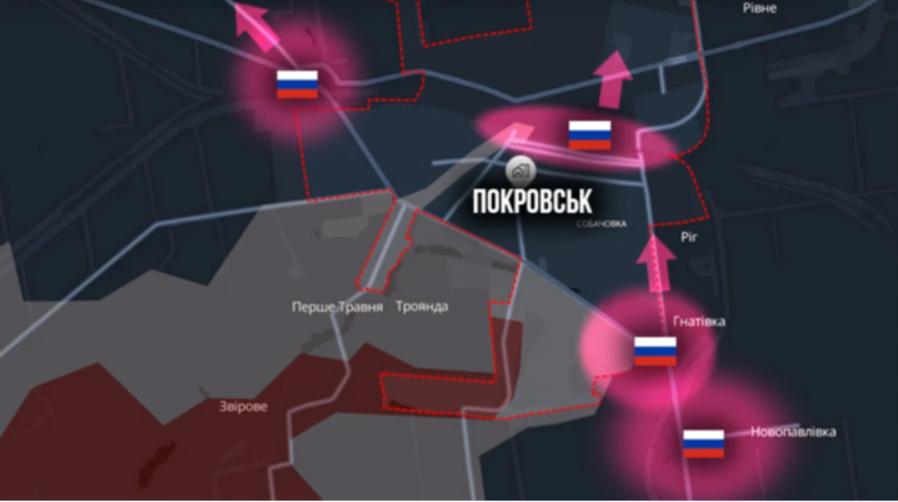

俄军正式向全球宣告,对乌首度动用超级炸弹,震动西方国家。 一场突如其来的巨响,正让西方军事理论家们从对技术代差的迷信中惊醒,引发这场震动的并非什么尖端武器,而是一款被尘封在仓库里、近乎废铁的苏联时期FAB-3000航弹。 如今,它以一种出乎意料的方式重返战场,其真正的杀伤力不仅在于物理爆炸,更在于它对现代战争攻防经济学发起的颠覆性挑战。 FAB-3000的重生,与其说是技术革命,不如说是一场极致的成本效益“炼金术”,这款重达三吨的“老古董”,其庞大库存对俄罗斯而言本是沉没成本。 然而,通过加装一套据称成本仅两三万美元的UMPK制导与滑翔模块,其身份发生了根本性转变。 不到十万美元的总改造费用,便将一枚落后的铁疙瘩,转化为能与西方动辄上百万美元的巡航导弹在部分效能上相媲美的精确打击武器。 这套“用拼夕夕价格实现奢侈品效果”的逻辑,其核心在于将几乎为零的边际投入,撬动了沉睡资产的巨大潜能。 这并非创造了新技术,而是以极度务实的态度,将现有资源重新组合,创造出了一种不对称的价值优势。 当海量的旧式弹药库存都能通过这种低成本方式被“激活”时,它所构成的潜在威胁规模,远非生产线上昂贵的新式导弹所能比拟。 在战场上,FAB-3000的威力被一套精心设计的战术无限放大,其目标直指对手的经济承受力。 俄军苏-34战机可在万米高空、远在七十至上百公里外的安全区域投弹,炸弹自身则借由滑翔模块奔向目标,这种攻击模式,迫使乌克兰的防空系统陷入一场注定亏损的博弈。 拦截,意味着要用一枚价值数十万美元的S-300或同级别导弹,去应对一枚成本不足十万的滑翔炸弹——无论成功与否,这在经济上都是一笔赔本买卖。 更棘手的是,这款炸弹雷达反射面小、无红外特征,且在末端俯冲时时速可达1200公里,极大地增加了拦截难度。 俄军还常以无人机为诱饵,消耗本已捉襟见肘的防空导弹,待对方暴露或弹药耗尽后,再发动饱和式打击。 战场数据显示,乌军的防空导弹消耗量翻倍,拦截成功率却大幅下滑,防御体系正被这种“温水煮青蛙”式的经济消耗战拖向崩溃。 这已不再是简单的军事对抗,而是一种强加于对手的经济困境:要么承受工事被毁、人员伤亡的后果,要么在防御中主动耗尽自身的经济与军事资源。 比乌克兰前线的困境更让西方感到寒意的,是FAB-3000背后所揭示的、对其军事思想的深刻冲击。 最初的嘲笑迅速被情报机构的紧急会议所取代,西方精英们发现,他们几十年斥巨资构建的、以技术绝对优势为核心的战争逻辑,正面临被“降维打击”的风险。 这种低成本改造方案,如同一只特洛伊木马,打入了西方军工复合体的内部,并引发了一场范式危机。 西方如今进退维谷:是向乌克兰提供更多、更昂贵、技术更先进的防空系统,但这恰好掉入了俄方设计的消耗陷阱;还是放下身段,学习这种“旧物改造”的务实思路? 后者无异于承认自身长期以来的高价研发路线存在重大缺陷,这将直接动摇整个军工利益集团的根基。 更深远的忧虑在于,俄罗斯等于向全世界开了一堂公开课,展示了如何以低廉成本获取远程精确打击能力。 这个“潘多拉魔盒”一旦打开,许多拥有庞大旧式武器库存的国家都可能效仿,区域军事平衡或被轻易改写。这标志着,单靠昂贵的武器技术来维持战略优势的时代,正面临严峻挑战。 归根结底,FAB-3000的巨响不仅掀翻了地下的工事,更震动了西方军事思想的象牙塔,迫使其重新审视一个古老而质朴的战争法则:在残酷的消耗战中,懂得如何“省钱”有时比单纯“有钱”更为致命。 参考资料:鲁中晨报《俄军首次使用新型滑翔炸弹空袭乌克兰,投放距离超过140公里》