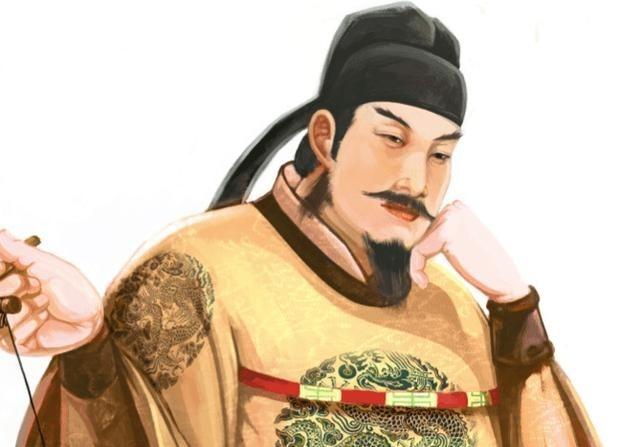

大才子袁枚,是乾隆时期的一位知名的官员。这天袁枚正准备离开京城,前往外地为官。于是去和他的老师告别。 袁枚,老家杭州,7岁搬到葵巷。家里穷,买不起书,他就天天在梦里“买书”。这不耽误他12岁就考中秀才。他是个超级学霸,但他又极度讨厌八股文。 这是什么概念?就是你明明有天赋,能考清华北大,但你偏偏觉得这套考试系统挺没劲。 他23岁进京考中举人,第二年又中了进士,进了翰林院。在京城,他是公认的才子。但他这“才”,带着一股子邪气,或者说,灵气。 所以,当他去跟老师告别时,老师估计是语重心长:“子才啊,出去当官,要收敛心性,以苍生为念,莫要再写那些风花雪月的轻浮诗句了。” 袁枚表面上肯定是“是是是,学生谨遵教诲”。 但他心里想的什么?天知道。我们只知道,这次告别,是他离开“规矩”的开始。他这一走,就再也不是那个京城翰林院里的“小袁”了。 他被外放到江苏溧水当知县。干得怎么样?说出来你可能不信,干得非常好。他不是个书呆子,他断案、治水、恤民,样样拿得出手。但他越干越觉得没意思。 官场的迎来送往,那些虚伪的客套,让他浑身难受。 所以,他干了件让所有人大跌眼镜的事。才33岁,仕途一片光明的时候,他,辞职了。 他跑去南京,买下了一座废弃的园子,改名叫“随园”。“随”是随性、随缘、随心。 他那个老师教他“克制”,他偏要“随性”。 他干的第一件“出格”事,就是把随园的围墙给拆了。他写了副对联挂门口:“放鹤去寻山鸟客,任人来看四时花。” 什么意思?我的园子,大家随便看,不要门票。 这在等级森严的清代,简直是奇闻。私人园林就是身份的象征,他倒好,直接搞成了“市民公园”。他老家杭州西湖,要到200多年后才实现“拆墙免费”。袁枚这思想,太超前了。 他这是在用行动,对他告别的那套“京城规矩”,说“不”。 从这开始,袁枚彻底放飞自我,活成了那个时代最大的“网红”和“异类”。 他干了啥? 首先,他宣扬“性灵说”。他老师教他诗歌要“宗唐宗宋”,要有“风骨”。袁枚偏说,写诗嘛,最重要是“真”。“诗者,人之性情也。”你心里想什么,就写什么。 为了推广这套理论,他开始写《随园诗话》。 这书在当时就是超级畅销书。为什么?因为它用大白话,讲的全是好玩的故事、有趣的诗句,一点不装。这彻底砸了那些“老学究”的饭碗。 当时那些正统文人,比如章学诚,骂袁枚是“无耻妄人,蛊惑士女”。还有个叫焦循的,更是气得不行,说袁枚的书“导淫教乱”,应该“尽焚其书”。 他们为什么这么恨他?因为袁枚不但理论“异端”,行为更“出格”。 他公开招收女弟子。在那个“女子无才便是德”的年代,袁枚带着十几个女学生在西湖边开诗会。这在道学家眼里,简直是伤风败俗。 孔子说“子不语怪力乱神”,他偏偏写了本鬼故事集,就叫《子不语》。 他还是个顶级“吃货”,写的《随园食单》,是清代美食的天花板。 他活得太真实、太滋润、太自我了。他把当官时没法释放的“性灵”,全用在了生活上。 过去,大家总觉得《随园诗话》是袁枚晚年,大概70岁以后才开始编的书,算是对一生的总结。 但根据2023年6月浙江古籍出版社影印出版的《稿本随园诗话》,以及福建师范大学谢海林教授在2024年2月《光明日报》上的最新考证,这个时间被大大提前了。 新证据显示,袁枚最早在乾隆四十二年就开始写《随园诗话》了。 比如书里提到他21岁时被广西巡抚金震方赏识,金巡抚天天跟人夸他。袁枚在稿本里写道:“今四十二年矣,知己之感,终身诵之。” “今四十二年矣”,从乾隆元年(丙辰)往后推42年,正好是乾隆四十二年。 这说明什么? 这说明,袁枚不是老了才“叛逆”。他从中年开始,就在系统性地、有意识地构建他的“性灵”理论体系。他辞官,不是一时冲动,而是深思熟虑,他要用后半辈子,对抗他年轻时告别的那套“规矩”。 他离开京城的那天,去跟老师告别。那个年轻人,心里已经埋下了一颗“苔”的种子。 就是他那首在2018年突然刷屏的《苔》: “白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开。” 在北京城,在那些“老师”的规矩里,他是“白日不到处”的“苔”。他必须离开,去寻找自己的“青春”。 他去外地为官,最后归隐随园,就是为了争一口气,为了证明:就算我只是米粒大的苔花,我也要学牡丹一样,大大方方地盛开! 那次告别,袁枚低着头走出了老师的家门。他踏上的,不是去往江苏的官道,而是去往“随园”,去往“性灵”,去往“自我”的江湖。他活成了自己最想要的模样,也顺便,活成了那个时代最耀眼的一道光。

![吴三桂是主动上书削藩,只是没想到康熙真的敢同意[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/5885058825288113330.jpg?id=0)