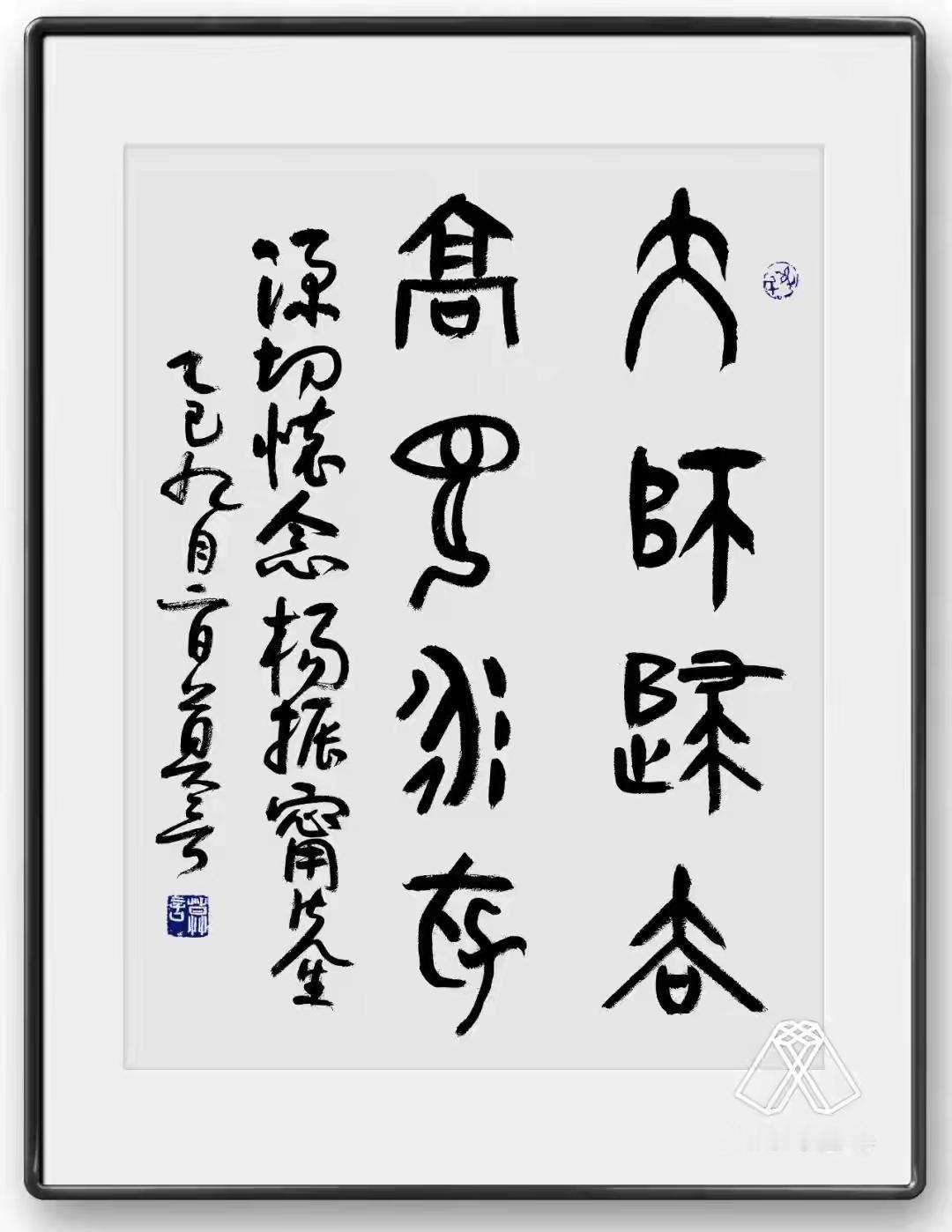

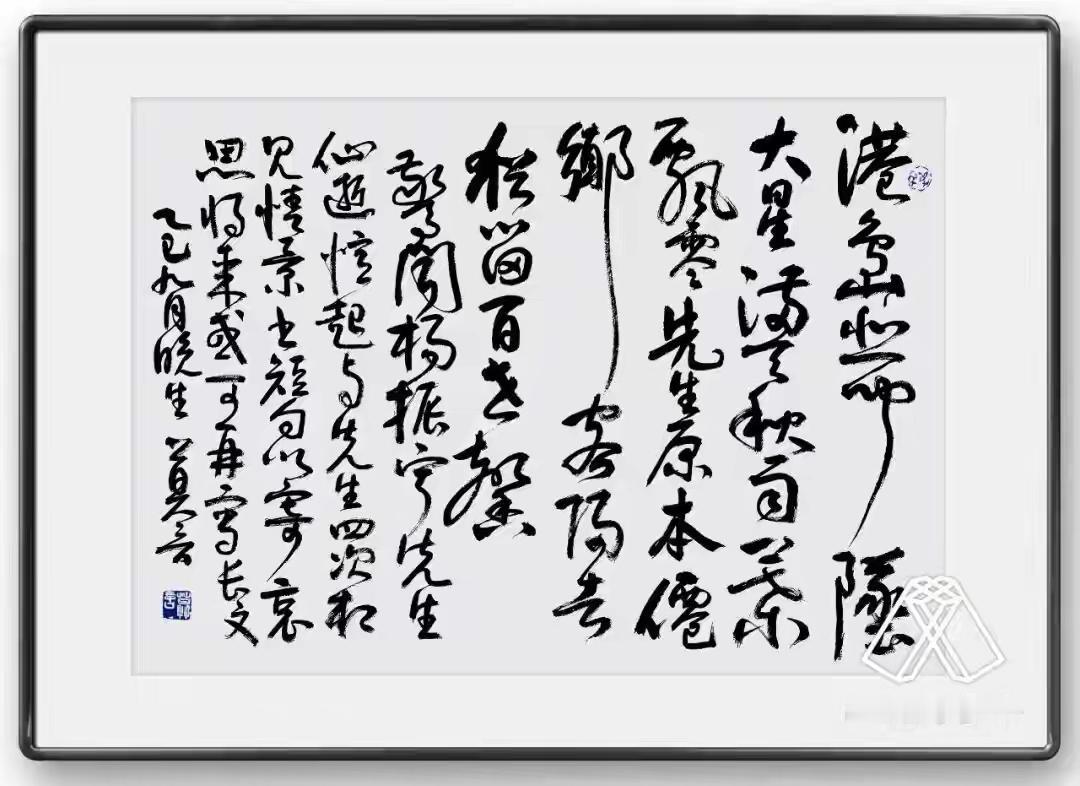

莫言和好友王振以写诗悼念杨振宁先生! 港岛悲闻坠大星,满天秋雨叶飘零,莫言在宣纸上挥笔写下对杨振宁的哀思。 你从天上来,携着太阳般的光。王振的诗句照亮了杨振宁的归去之路,而莫言的七言绝句则道出无数人的心声。两位文艺界人士用最中国的表达方式——诗词与书法,送别科学巨匠。 10月24日上午,杨振宁遗体告别仪式在北京八宝山革命公墓举行,送别队伍一眼望不到头。就在这天,莫言和好友王振以《大师归去 高见永存》为题发文悼念,贴出了手书新诗《悼杨振宁先生》:“港岛悲闻坠大星,满天秋雨叶飘零。先生原本仙乡客,归去犹留百世馨。” --- 01 诗歌悼念:文学与科学的对话 莫言在悼文中特别提到,“书短句以寄哀思,将来或可再写长文。” 短短四句诗,承载着厚重的敬意与缅怀。 他回忆起与杨振宁的四次相见,那些场景显然已深深烙印在记忆中。 王振的《星落又星生》则以更自由的现代诗形式,向这位科学巨匠致敬:“你曾是人间的智者,用心丈量天地的距离,在引力与规范场的疆域,永不停歇……” 诗中巧妙融入了杨振宁的规范场理论,科学术语与诗意表达浑然一体。 文学与科学,看似遥远的两极,在悼念诗中相遇。这让人想起杨振宁生前常常强调的,科学和艺术在山脚分手,在山顶汇合。 02 跨界相通:诺奖得主间的默契 莫言与杨振宁,一位文学巨匠,一位物理大师,都是诺贝尔奖获得者。2012年莫言获得诺贝尔文学奖后,两人同年11月就在钓鱼台国宾馆相见。 诺奖把两位大家紧密联系在一起。2013年1月,他们再次在中央电视台相遇。尽管专业领域不同,但对人类文明的贡献和对中国的热爱,使他们的精神世界相通。 杨振宁曾说过,“我对中国文化的根,和西方科学的精神,都同样尊敬。” 这种跨界的视野,与莫言不断突破文学边界的探索不谋而合。 近年来,70多岁的莫言依然活跃在公众视野,办书法展、创作话剧、走进直播间与年轻人对话。杨振宁也在百岁高龄仍关心中国科技发展,这种永不停歇的精神状态,成为两位大家的共同特质。 03 告别时刻:各界最后的致敬 八宝山革命公墓的告别仪式,见证了杨振宁最后的影响力。送行队伍蜿蜒,一眼望不到头,社会各界人士纷纷前来送别这位科学巨匠。 而在香港,中文大学也从10月23日起在校图书馆设弔唁室,供市民签署弔唁册留言。一位在中大物理系读博士的王先生表示,杨振宁是他“心中崇拜的偶像”,得知噩耗后“心里一直感到很沉重”。 相识近40年的老友陈方正引用孟子的话“充实而有光輝之謂大”评价杨振宁的一生,赞他是“一个真正的伟人”。他在弔唁册上写下:“你已經過完了光輝而充實的一生,但你開闢的道路還要有無數的人走下去。” 杨振宁的离去,引发跨越地域、跨越年龄的集体悼念。从北京到香港,从学界到民间,人们用不同方式表达对这位科学巨人的敬意。 04 精神传承:杨振宁的未尽之约 杨振宁生前为清华大学物理系写下的“重振辉煌”四个字,如今已成为该系师生的精神动力。 1999年,物理系搬入新建成的理科楼,杨振宁应邀出席落成仪式,欣然挥毫写下这一赠言。他不仅留下科学遗产,更留下精神火种。 王振诗中写道:“如今你回到天上,我们仰望的每一颗星,或许都是你目光的折射。你从未离开,只是去赴另一个约。” 科学巨匠的肉体消逝,但他的精神却如星辰永恒。 杨振宁去世前一个月一直处于病危状态,翁帆用小白板写字帮他交流。即使生命之火即将熄灭,他依然保持着对世界的关切与思考。 杨振宁办公室那副“仰观宇宙之大,俯察粒子之微”的对联,仿佛是他一生的注脚。他离开了,但规范场仍在物理世界运转,星辰依旧循着他探索过的规律运行。 我们缅怀和悼念杨老先生,一起在评论区为杨老送三朵花吧。