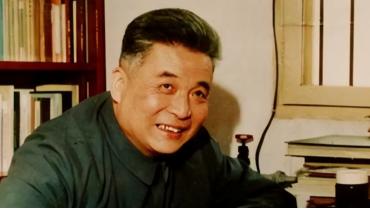

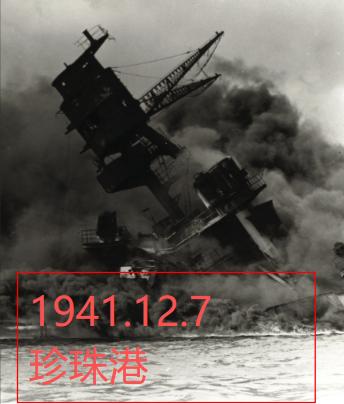

1986年,邓稼先在临终前提出想要在去看一眼天安门,可当他乘坐的轿车驶过天安门时,他忽然对一旁的妻子问道:“30年后,国家还会有人记得我吗?” 2024年春,北京天安门广场的游客中,一群小学生举着“致敬邓稼先”的手绘牌走过。 带队老师指着城楼轻声讲解:“当年有位科学家,临终前特意来看天安门,担心大家忘了他的事业。” 孩子们仰着脑袋追问“他是谁”,而不远处的国家博物馆里,“两弹一星”展区的邓稼先照片前,总有人驻足凝视——这是对1986年那个夏天,他那句追问的最好回答。 1986年7月,北京的轿车缓缓驶过长安街。 邓稼先靠在座椅上,化疗后的头发稀疏苍白,枯瘦的手紧紧攥着妻子许鹿希的手。 城楼上的国徽在阳光下发亮,他忽然轻声问:“30年后,国家还会有人记得我吗?”许鹿希的眼泪差点掉下来,她侧过头看着丈夫眼里的眷恋,用力点头:“会的,永远会。” 那时他刚经历第三次大手术,癌细胞已扩散全身,连呼吸都带着疼,却还在牵挂“为国铸盾”的事业是否有人传承。 这趟天安门之行,是他反复请求才获批的。 组织早给配了专车,可他很少用,总说“留给更需要的同志”。 直到最后实在念着,才在家人搀扶下坐进车里。 路过西单时,他看着街上的行人、自行车,轻声说:“当年钻戈壁时,就盼着国家能这样安稳。” 许鹿希知道,他想起了三十多年前——1950年,他放弃美国普渡大学的优渥条件,揣着回国的机票,心里满是“让国家不再受欺负”的念头。 1958年的戈壁滩,风裹着沙子打在帐篷上噼啪响。 邓稼先带着团队住简陋帐篷,吃掺沙子的窝头,夏天帐篷里热得像蒸笼,冬天冻得连钢笔都握不住。 作为核武器研究院核心,他连给妻子写信都要加密,信里只说“一切安好”,绝口不提核试验的危险。 有次实验出现意外,辐射碎片散落,他不顾同事阻拦,冲进去徒手捡碎片,事后只说“我有经验,没事”。 可从那天起,他的身体就埋下病根,后来医生说,这场意外加速了癌细胞的扩散。 那些年,他和于敏等同事用算盘推演核反应数据。 一张又一张草稿纸堆得比人高,算珠声常常响到天明。 有次数据反复核对都不对,他熬了三个通宵,终于在晨光里找到误差,激动得拍着桌子:“对了!就是这里!” 1964年10月16日,第一颗原子弹爆炸成功,蘑菇云升起时,他和同事们没欢呼,只是默默流泪——这朵云,撑起了国家的安全伞。 可这份功绩藏在保密条例后,外界只知核试验成功,却不知道有个叫邓稼先的人,为此耗尽了青春。 1985年,邓稼先被确诊直肠癌,住进医院。 病床上,他强撑着虚弱的身体,和于敏一起写核武器发展建议书。 笔尖颤抖着,字却一笔一划很清晰,每个数据都反复核对,生怕出错。 止痛针的剂量越用越大,他疼得额头冒汗,却还念叨:“不能让国家在核领域落后……”组织授予他全国五一劳动奖章,他接过奖章时,手都握不稳,只轻声说:“这是大家的功劳。” 直到同事们来探望,家人才拼凑出他这些年的经历——原来那个总“失踪”的丈夫、父亲,一直在做惊天动地的大事。 如今,邓稼先的名字刻进了课本,戈壁滩的试验基地成了爱国主义教育基地。 每年都有学生来这里,听讲解员讲他徒手捡辐射碎片、用算盘算数据的故事; 合肥、深圳等地有了“稼先路”,路边的铭牌上写着他的事迹,提醒着路人这份安宁的由来。 1999年,国家追授他“两弹一星功勋奖章”,奖章上的光芒,恰似当年他亲手点燃的蘑菇云。 许鹿希晚年常去学校讲他的故事,每次都会说:“他从未想过被记得,只盼着国家强大、人民安稳。” 2024年的天安门广场,依旧车水马龙,人们安居乐业。 孩子们在“稼先路”上嬉笑奔跑,年轻人在博物馆里认真阅读“两弹一星”的历史。 这就是对1986年那句追问最响亮的回应——邓稼先从未被忘记,他和同事们铸就的核盾牌,让国家有了底气;他“为国铸盾”的精神,正被一代又一代人传承。 如今天安门的阳光依旧温暖,而这份温暖背后,藏着他毕生的守护,也藏着一个民族对英雄永远的铭记。 主要信源:中国军网——邓老,多少年后,人们依然会记得你们 学习军团《“两弹元勋”邓稼先:许身国威壮河山》