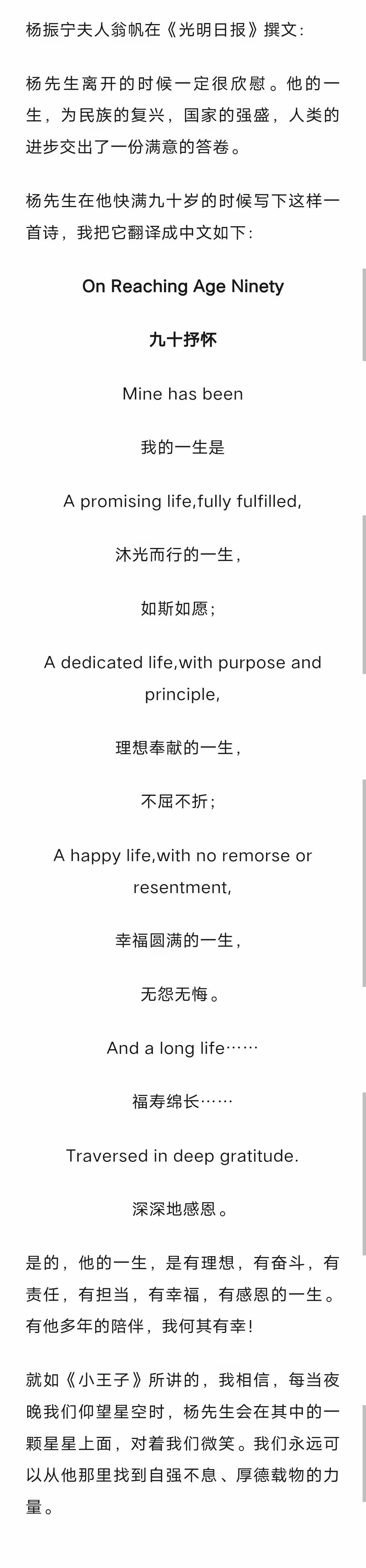

翁帆的这篇悼文,倒是简短而不失深意。说实在的超出了想象,本以为是要发万字长文的。 倒不知怎的,却想起了陆小曼:徐志摩驾鹤后,陆小曼花了很长一段时间整理徐志摩的文稿,也算为后世留下了点什么。 陆小曼是饱受非议的,翁帆也差不多吧。设身处地,翁帆所受的非议可能不比陆小曼少。心理承受能力也应该比陆小曼强。 从这篇短小的悼文,可见翁帆确有过人之处,且比较清醒。 翁帆的悼文刊发在《光明日报》上,标题《他交出了一份满意的答卷》,全文不足三百字。字字落在杨振宁的一生功业上,没有半句个人悲戚。 她引用杨振宁九十岁时的诗作,翻译成“沐光而行、理想奉献”的字句。这份理解,早已超越普通伴侣间的温情,直抵灵魂深处的共鸣。 陆小曼当年整理文稿,带着半生愧疚与思念,字句间都是个人情殇。翁帆的文字却克制而开阔,着眼于民族复兴与人类进步,格局立见高下。 2004年那场相差54岁的婚姻曝光,恶意揣测铺天盖地。有人说她图名图利,有人编派各种不堪谣言,网络上的恶评持续了十几年。 她从未公开辩驳过一句。清华园的“归根居”里,她把日子过成了对非议最有力的回应。杨振宁百岁摔倒住院85天,她守在床边,见客超一小时就坚决终止。 杨振宁102岁时,两人庆祝结婚20周年。老先生写毛笔字时,会转头亲昵地叫她“Darling”,她则在旁轻声转达宾客的提问,默契得像相处了一辈子。 那些年,杨振宁的学术活动从未间断,背后全是她的细致照料。帮他核对文献、整理资料,连出席活动的衣着搭配都考虑得妥妥帖帖,成了他离不开的“眼睛和耳朵”。 杨振宁曾公开说,翁帆是“上帝给我的最后一份礼物”。这份评价不是空话,是20年朝夕相伴里,无数个温暖瞬间堆出来的信任与依赖。 陆小曼当年活在舆论的漩涡里,最终沉溺于烟酒,消磨了才情。翁帆却在非议中保持着清醒,把生活重心放在照料杨振宁与精神共鸣上,活得从容而坚定。 悼文里那句“有他多年的陪伴,我何其有幸”,道尽了20年相伴的真谛。没有委屈,没有炫耀,只有发自内心的感恩,这份通透太难得。 她还提到了《小王子》,说仰望星空时能看到杨振宁的微笑。用诗意的想象消解悲伤,既保留了温情,又避免了沉溺,这份豁达让人敬佩。 外界总好奇他们的相处模式,却忽略了最本质的东西。杨振宁需要的是灵魂契合的陪伴,翁帆追求的是精神世界的丰盈,这份供需平衡无关年龄。 朱邦芬院士曾说,翁帆把杨振宁照顾得无微不至。这种照顾不是简单的衣食起居,更包括守护他的学术生命与精神尊严,这才是最长情的告白。 陆小曼的故事里藏着遗憾,翁帆的岁月中写满圆满。前者用余生赎罪,后者用时光证爱,不同的选择,走出了截然不同的人生轨迹。 那些曾经嘲讽翁帆的人,在20年的时光面前渐渐沉默。当陪伴成为常态,当温情看得见摸得着,任何恶意揣测都显得苍白无力。 悼文里没有个人恩怨,没有外界纷扰,只聚焦于杨振宁的“理想与担当”。这恰恰是对逝者最好的告慰,也是对自己20年付出最体面的注解。 翁帆用一篇短文证明,最深的怀念从不是长篇大论的哭诉。把爱人的一生功业记在心里,把共同的温暖藏在回忆里,才是真正的情深意重。 她或许不会像陆小曼那样整理文稿传世,但她用20年光阴,守护了一位科学巨匠的晚年。这份付出,比任何文字都更有力量,更值得被铭记。 如今杨振宁离去,翁帆的平静与清醒,正是这段感情最好的收尾。那些非议终将消散,留在岁月里的,是跨越年龄的陪伴与尊重。杜致礼翁帆之恋 杜致礼翁帆情缘 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。