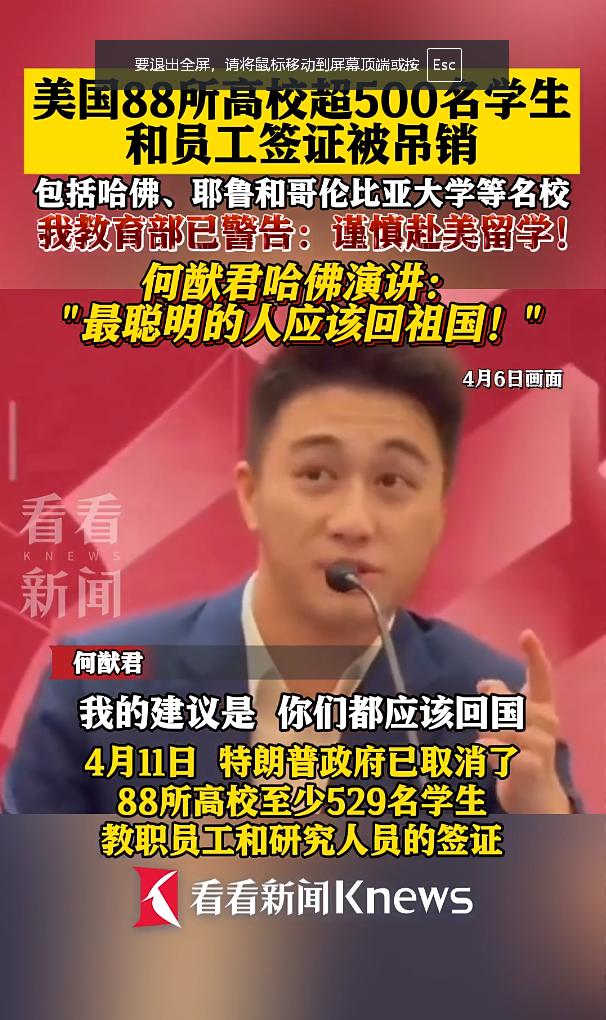

美国的关税打压之时,中国出现了一位厉害人物!他就是29岁的香港青年,赌王之子何猷君,在哈佛大学演讲时,他对着台下中国留学生撂下一句大实话:我建议你们都该回国。 当时正值中美贸易摩擦,美国针对中国科技、制造业加征关税,国内不少行业承受着压力。半导体企业的进口设备成本一下子涨了不少,新能源配件的出口订单也跟着缩水,连一些做高端制造的工厂都在发愁,缺的不是资金,是能啃硬骨头的技术人才。 而在这间哈佛的讲堂里,坐着的都是在各领域拔尖的留学生,大部分人早已为在美国的未来做了规划。有的人手里握着硅谷科技公司的录用通知,想着去参与芯片研发项目;还有些学金融的,已经和华尔街的投行谈妥了实习转正,在他们看来,这就是一条稳定又体面的路——薪水高、平台大,还能接触到最前沿的技术和资源,比回国从零起步踏实多了。 所以,当29岁的何猷君站在台上,抛出“我建议你们都该回国”这句话时,现场瞬间安静了下来。几秒钟后,低声的议论就像潮水似的冒了出来。 有人对着身边同学撇撇嘴,觉得他这是站着说话不腰疼:毕竟是赌王之子,家境优渥,就算回国发展不顺也有退路,哪懂普通留学生要养家糊口的难处。还有人更直接,私下嘀咕这是在把回国和爱国绑在一起,强行上价值,好像不回去就是不爱国似的。 何猷君显然听到了这些议论,他没有急着反驳,只是拿起话筒顿了顿,目光扫过台下一张张年轻的脸。“我知道你们手里的offer分量不轻,”他先点破了大家的心思,语气里带着点理解,“但你们有没有想过,美国给你们的‘机会’,其实早设了天花板?” 这话让议论声小了些。他接着说,自己前阵子刚去国内几个科创园区转了圈,那些做人工智能的团队,为了突破算法瓶颈急得上火;新能源企业想建自主产业链,却卡在了核心材料的研发上。“这些缺口,恰恰是你们在哈佛学到的东西能派上用场的地方。”他提到自己创办科技公司时的经历,刚开始也有人说他靠家世,但真正落地项目时才发现,国内缺的不是资本,是能把理论变成产品的人。 “更别说现在国家的政策有多实在了。”何猷君的话里多了些恳切,“海归创业能拿补贴,搞科研有专项经费,连落户、子女上学这些琐事都有绿色通道。我认识个学半导体的师兄,去年回国加入了一家初创公司,现在已经带队突破了两项技术专利,比在硅谷做边缘研发有成就感多了。” 他这话戳中了不少人的心思,刚才嘀咕的人也都安静下来听着。何猷君又补了句关键的:“你们没注意到吗?美国对中国STEM专业的签证已经开始收紧了,就算留下,想进核心研发部门难如登天。前阵子我一个朋友在硅谷做芯片设计,项目一涉及敏感技术,华人团队直接被调离,这样的‘天花板’,难道是你们想要的?” 这话让现场彻底静了。要知道,台下不少学科技的留学生,最在意的就是能不能接触核心技术。何猷君见大家听进去了,语气更诚恳了:“我不是说留美不好,只是现在国内的舞台早就不一样了。美国加关税卡我们的脖子,卡的就是技术,而你们,就是能把这个‘脖子’挣开的人。” 他提起自己去西南地区考察的经历,看到当地的智能制造工厂引进了先进设备,却因为缺懂运维的高端人才,只能请外国专家来调试,花了不少冤枉钱。“那种时候你就会明白,我们缺的不是‘留在美国的人才’,是‘回到中国的人才’。” 有同学表示:“可回国要从头开始,风险太大了。”何猷君笑了笑,说自己刚回国创业时,团队连办公室都租不起,天天泡在孵化器里吃泡面,哪有什么“家世加持”。“风险确实有,但机会是真的多。现在国内科创板开了,只要技术过硬,初创公司也能拿到融资;各地的实验室都在扩建,急着招有海外经验的研究员,这可不是什么时候都有的窗口期。” 他看了眼台下若有所思的人群,补充道:“我不是在给大家上价值,更不是道德绑架。只是贸易摩擦这事儿摆在这儿,美国想卡我们的发展,我们自己得凑齐人手破局。你们在哈佛学的本事,放在国内就是最锋利的刀,何必去别人的舞台当配角?” 讲堂里的议论声渐渐变成了沉默的思考。那些握着录用通知的手,不自觉地攥紧了些——他们突然意识到,自己眼里“稳定的退路”,可能只是错失机遇的开始。何猷君没再多说什么,只是留下一句“想清楚自己最想做的是什么”,就结束了这段发言。 而台下的留学生们心里都清楚,从这一刻起,“留美还是回国”这个问题,不再只是个人选择,更连着身后那个正在扛着压力前行的国家。何猷君那句“都该回国”,听着像句劝诫,实则是句实话:国家缺的不是旁观者,是能一起破局的参与者。