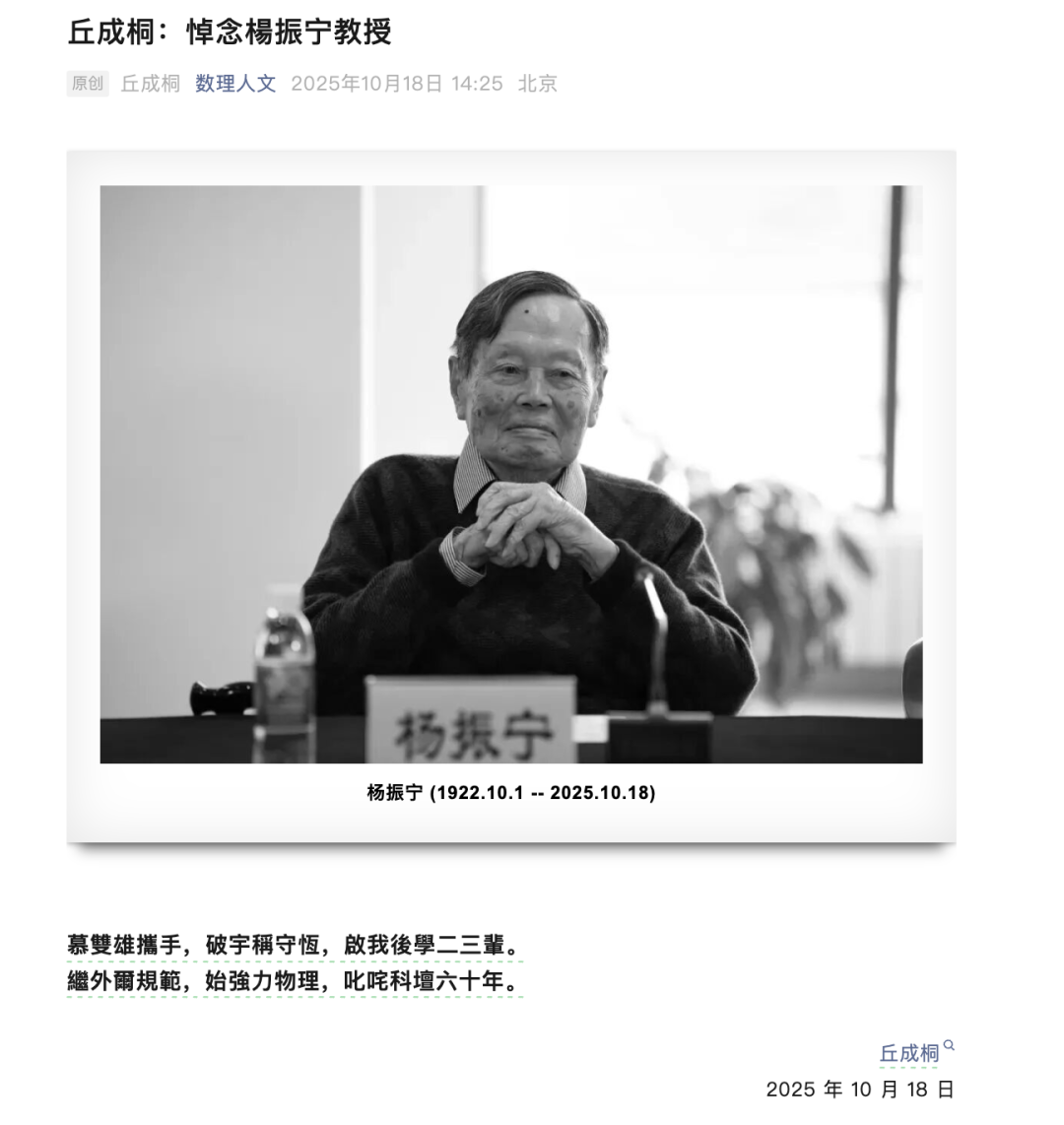

18日,国际著名数学家、清华大学数学科学中心主任丘成桐在公众号“数理人文”发文,悼念杨振宁教授。

全文如下——

慕双雄携手,破宇称守恒,启我后学二三辈。

继外尔规范,始强力物理,叱吒科坛六十年。

图源:“数理人文”

丘成桐先生的34个字分别指代了杨振宁先生的哪些经历?现场鸽请Deepseek进行了初步解读。(未经专业人士核实,仅供读者参考)

“慕双雄携手,破宇称守恒”

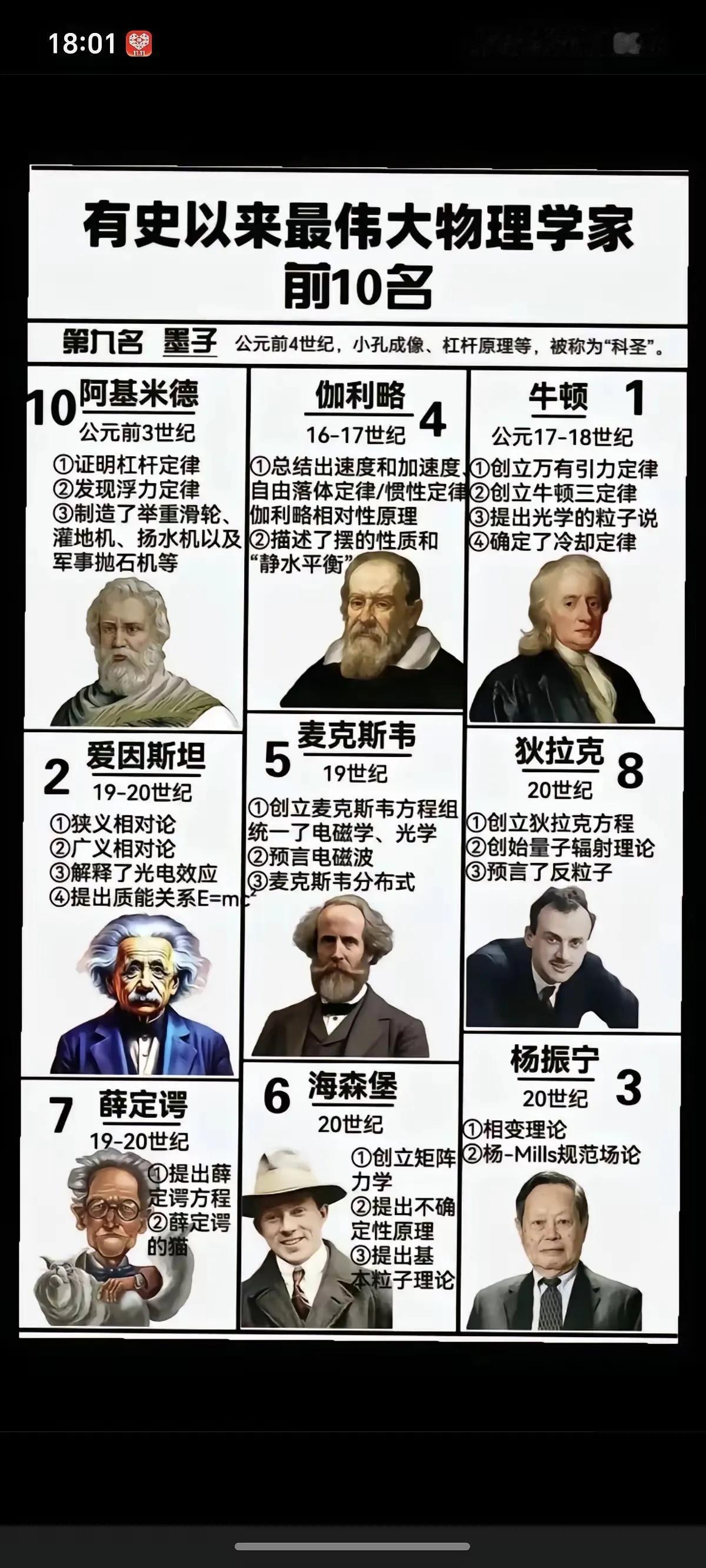

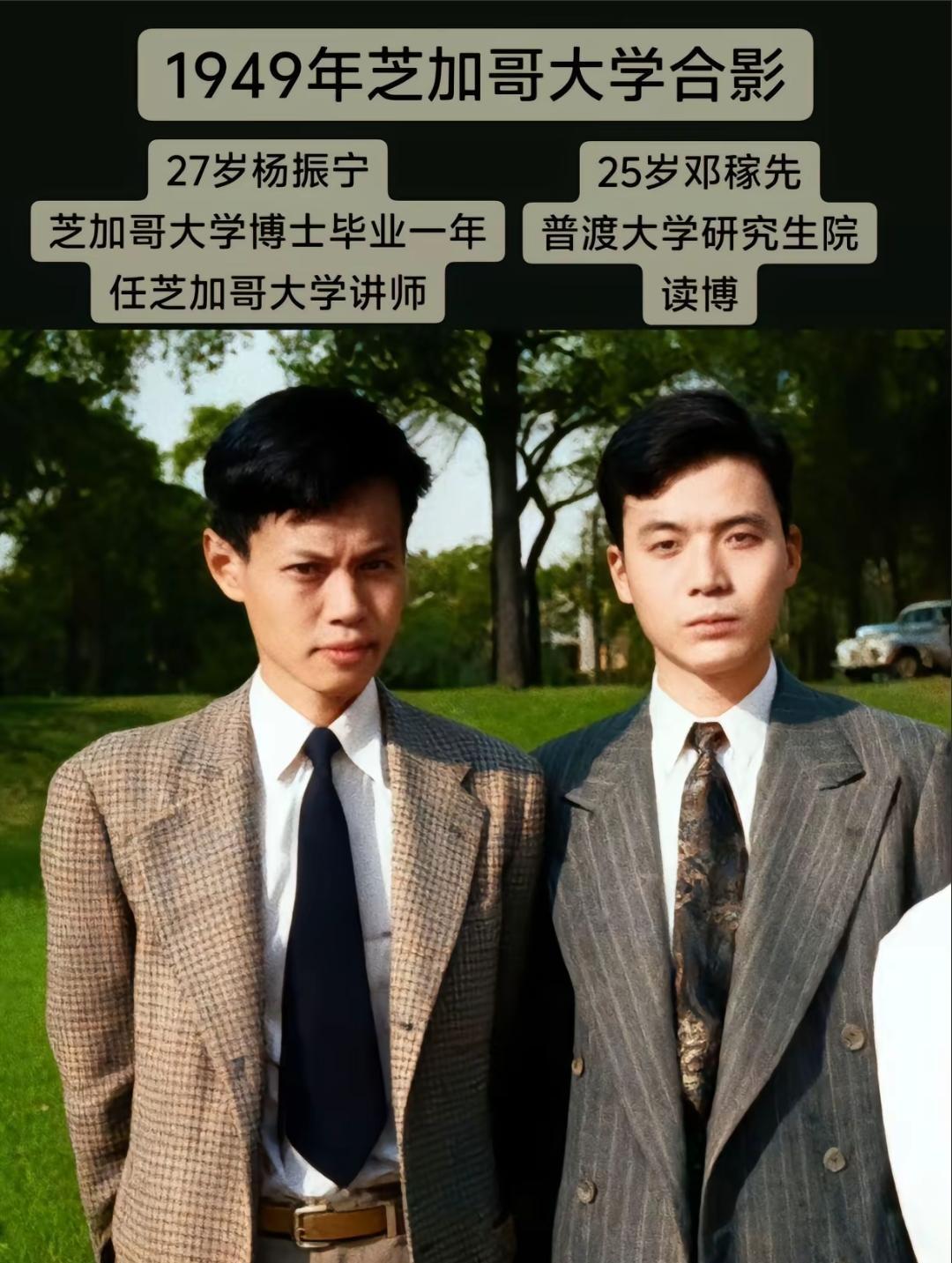

这句指向杨振宁先生与李政道合作,在1956年共同提出了“弱相互作用中宇称不守恒”的革命性理论。该理论打破了当时物理学界奉为金科玉律的宇称守恒观念,解决了困扰学界的“θ-τ之谜”。这一发现很快被物理学家吴健雄通过实验证实,杨振宁与李政道也因此于1957年荣获诺贝尔物理学奖,成为最早获得诺贝尔奖的华人科学家,震惊世界。

“启我后学二三辈”

这句深切地道出了杨振宁先生的成就对后辈科学家,尤其是对中国科学界的巨大激励作用。丘成桐曾明确指出,杨振宁先生“提升了中国人做学问的信心”。他的成功让后来的学者相信,“中国人也有很聪明的脑袋,可以做很好的科学”。此外,杨先生归国后在清华大学致力于人才培养,亲自为本科生授课,并创办高等研究院延揽国际顶尖人才,这些都实实在在地启迪和培养了数代学人。

“继外尔规范,始强力物理”

这句阐述了杨振宁先生另一项里程碑式的贡献——杨-米尔斯规范场论。1954年,他与米尔斯(RobertMills)合作,将描述电磁力的U(1)阿贝尔规范场理论(由外尔等人奠基)推广至更普遍的SU(2)等非阿贝尔规范群。尽管提出之初因理论预言无质量粒子等问题备受质疑,但该理论最终通过“希格斯机制”获得解决,并成为构建粒子物理标准模型的基石,为统一理解电磁力、弱相互作用力和强相互作用力提供了理论框架。戴森(FreemanDyson)评价杨振宁为“继爱因斯坦和狄拉克之后,20世纪物理学的卓越设计师”。

“叱咤科坛六十年”

这是对杨振宁先生漫长而富有影响力的科学生涯的高度概括。他的主要科学贡献,包括宇称不守恒、杨-米尔斯规范场论以及后来在统计物理和数学物理领域产生重要影响的杨-巴克斯特方程,其影响持续数十年而不衰。特别是杨-米尔斯理论,直接催生了多个诺贝尔奖,其数学结构更深远地推动了现代数学的发展。

丘成桐的这副挽联,不仅是对一位科学巨匠一生贡献的精准总结,也寄托了同行与后学的无限景仰与怀念。

“1972年,我与杨先生在纽约州立大学石溪分校第一次见面,那时我与我的老师陈省身一起去拜访他。几十年来,我与杨先生交往很多,他的学问与数学有诸多联系,我们因此有不少学问的交流,也为发展中国的科学而共同合作。”回顾往昔与杨振宁有关的点滴,丘成桐说,“他是一位伟大的学者,我一直十分尊敬他。”

丘成桐还表示,“陈省身先生、杨振宁先生以及丁肇中先生,都是世界科学舞台上青史留名的中国学者。我希望未来能够在国际基础科学大会上,设立一个以杨先生命名的奖项,来纪念这位伟大的学者。”

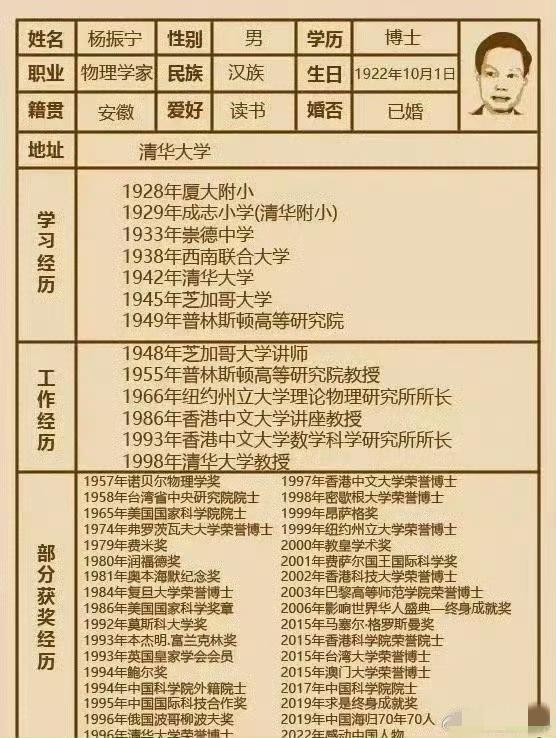

杨振宁是享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长。丘成桐是数学家,菲尔兹奖首位华人得主,中国科学院外籍院士,哈佛大学数学系和物理系荣休教授,清华大学讲席教授、丘成桐数学科学中心主任、求真书院院长。

杨振宁与丘成桐既曾因科学理念不同而有过公开争论,也有着长期深厚的学术友谊与相互敬重。

2011年,《杨振宁传》在京首发,丘成桐受邀出席发布活动。当时有媒体报道:两位科学大师杨振宁、丘成桐的对谈不止“闲话家常”,更多谈到了如何做科研、做学问,对现场观众特别是年轻学子来说,确是金玉之言。当有人提到年轻人该如何向诺贝尔奖努力时,杨振宁正色道:“如果一个人的目的只想获奖的话,他成功的可能性很小。”丘成桐亦赞同杨振宁的观点。他直言不讳地指出,国内的学术气氛很多是为了拿奖、为了成名成家,而这种人为因素追求学问,是不能够形成做学问的环境的。“在中国应该培养学生有浓厚的好奇心,走他们自己喜欢走的路。现在中国的国力和以前不一样了,到中国来访问的名教授比以前多很多,中国应该把握这个机会,鼓励学者为做学问而做学问,培养他们的好奇心,形成好的学术氛围。”

2016年,在与杨振宁就中国是否应该建造巨型对撞机展开大辩论时,丘成桐表示,“我认识杨先生已经四十五年了,除了我的老师陈省身教授外,他一向是我最尊敬的科学家。他在上世纪五十年代和六十年代在统计物理和高能物理的工作都使人敬佩,影响最大的莫过于他推广Weyl的规范场的工作到非交换规范埸的理论,在七十年代由欧美诸人完成的高能物理的标准模型,可以说是人类有史以来对自然界认识最深刻的理论。”

国际基础科学大会是由北京市人民政府、科学技术部、中国科学技术协会及世界华人数学家联盟主办的国际基础科学领域的顶级学术盛会,创办于2023年。该大会的举办是由丘成桐提出,目的是加快构建世界顶级科学家交流平台,促进基础科学领域的开放合作,探讨基础科学领域最新研究进展。