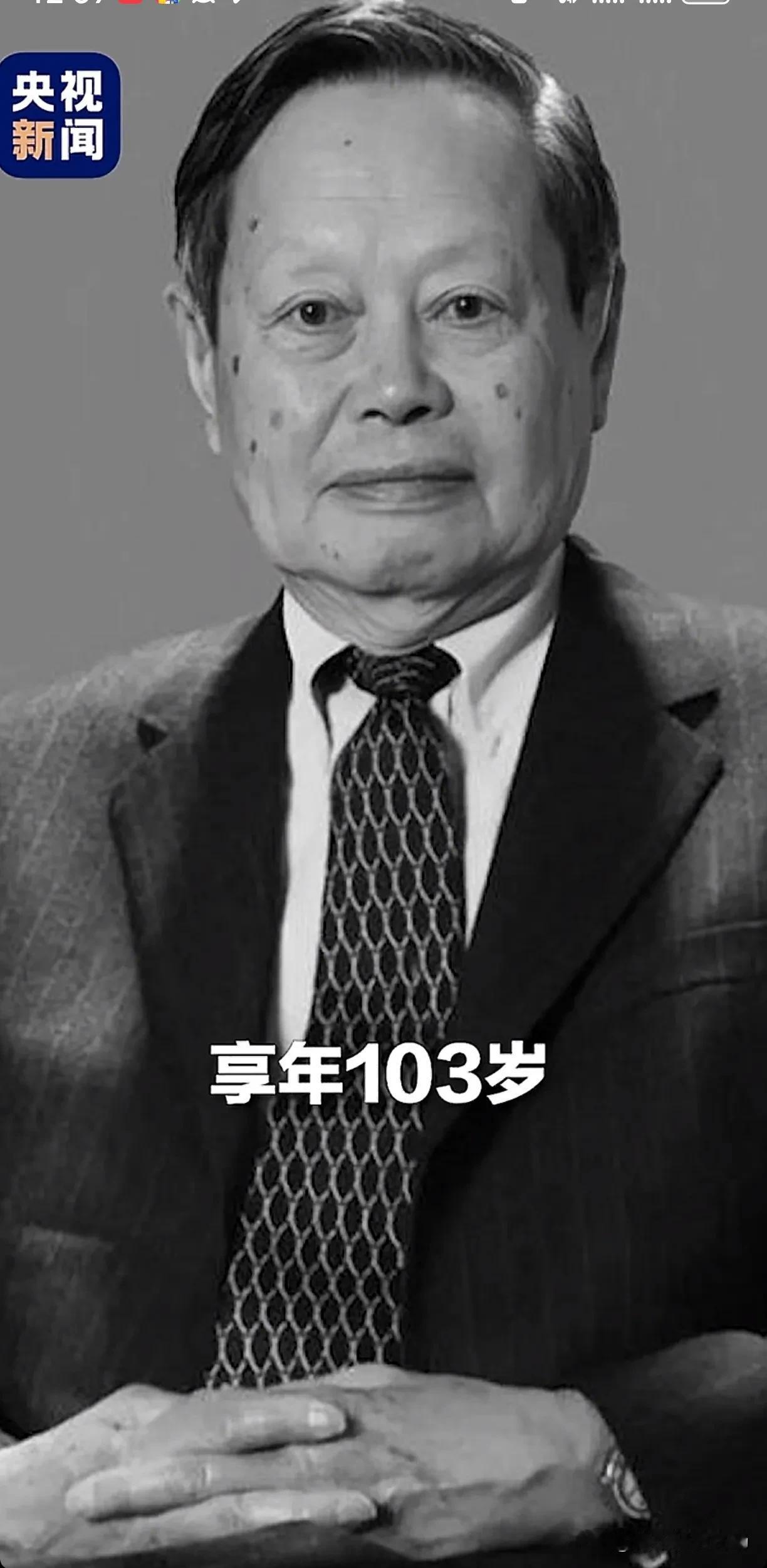

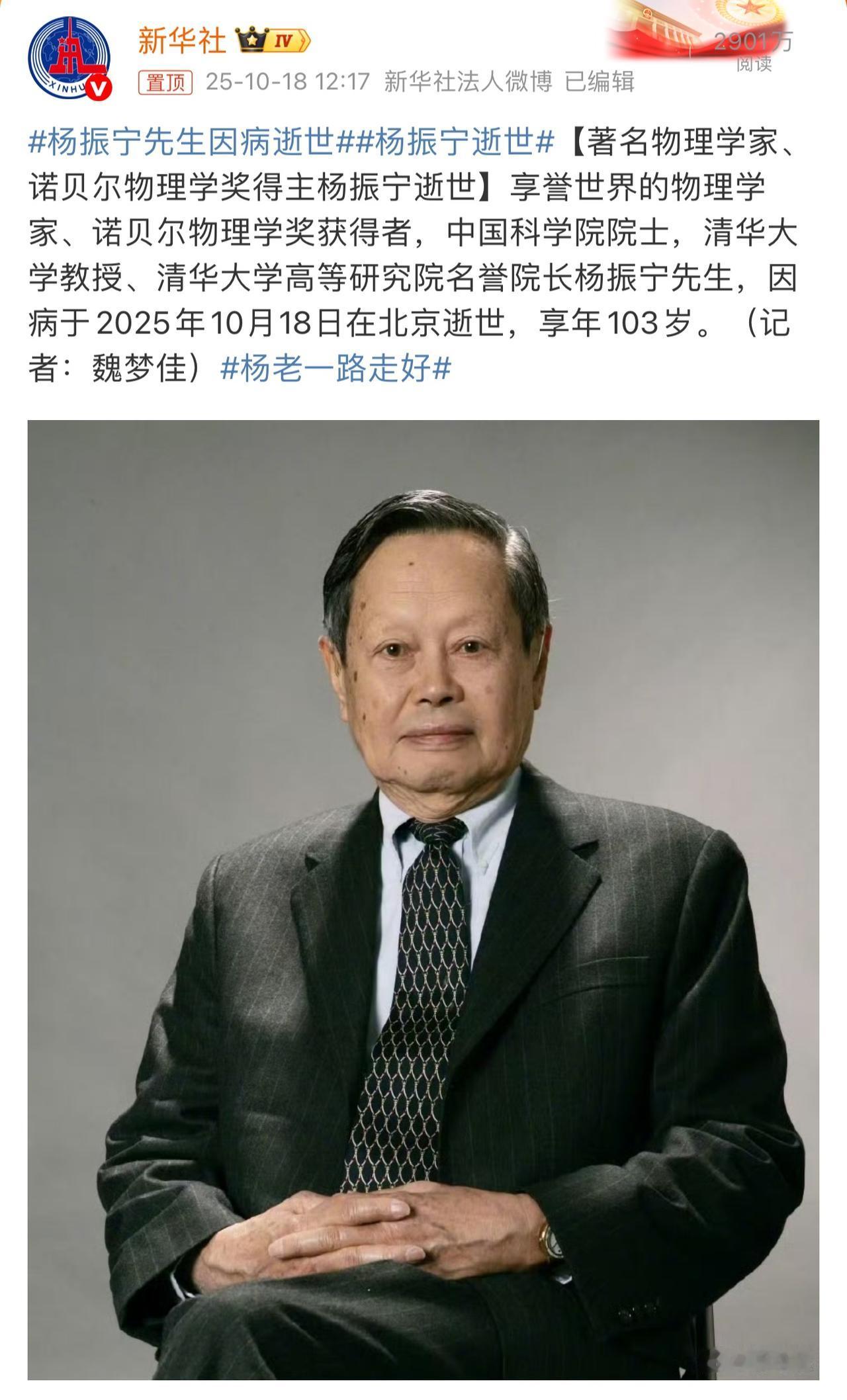

追忆杨振宁:13岁曾对父母说日后要得诺贝尔奖,35岁成真 杨振宁这辈子走过的路,简直就是一部中国物理学从起步到腾飞的活教材。他1922年出生在安徽合肥一个书香门第,父亲杨武之是芝加哥大学数学博士,回国后在清华大学教书,母亲罗孟华管家带孩子。家里条件不算富裕,但书多得堆成山,杨振宁从小就泡在这些东西里头。四岁他就认了三千多个汉字,五岁能背《龙文鞭影》,闲下来翻《三国演义》和《水浒传》,脑子转得飞快。1929年,全家搬到清华园,杨振宁七岁进演武小学,十一岁转北京崇德中学,那时候学校照英国模式上课,他个子小但成绩拔尖,总爱在黑板前算二次方程。 抗日战争一打响,1937年杨家从北京撤走,先回合肥老家,院子里槐树下收拾行李,然后辗转汉口、武昌,1938年才到昆明西南联合大学。杨振宁寄住在梨烟村惠家大院,那地方简陋,木屋漏风,他裹着被子在油灯下练英语。十六岁那年,以高二学历考西南联大,本来报化学系,因为高中没上过物理课,转到物理系后天天泡图书馆,啃量子力学和电磁学。1942年本科毕业,导师吴大猷,杨振宁留校读硕士,跟王竹溪学统计力学,在实验室里摆弄盖革计数器测放射性。1944年拿下硕士学位,1945年靠 Boxer Indemnity 奖学金去美国,先在普渡大学摸索加速器设备,手忙脚乱拧螺丝,然后转芝加哥大学,跟恩里科·费米学核反应,看中子碰撞的火花。 芝加哥的日子,杨振宁从实验转理论,因为动手太笨,选了爱德华·泰勒当导师,但兴趣不合,就自己挑题做介子衰变的论文。1948年博士毕业,恩里科·费米和钱德拉塞卡影响了他不少。毕业后进普林斯顿高等研究院做博士后,遇上李政道,两人从粒子物理干起,合作十几年。杨振宁后来在哥伦比亚大学当助理教授,搭粒子模拟装置,带学生调参数。1950年代,他娶了杜致礼,生了三个孩子,长子杨光诺搞电脑,二子杨光宇化学家,女儿杨又礼医生,全在美国定居。 说起杨振宁十三岁那会儿的事儿,得从清华附中说起。1935年秋天,他爬梯子从图书馆抽出一本英文《神秘的宇宙》,作者詹姆斯·金斯,里面讲星系旋转、原子结构,让他眼睛直发亮。看完书回家,就对父母直言,将来要争取诺贝尔奖。这话听着像孩子气,但杨振宁不是乱说,他爸杨武之在照片背面题了“振宁似有异禀”,搁书架上。之后,杨振宁在附中课堂上举手多,课间跟同学聊光速不变,手势比划锥形波前。周末再去图书馆借科普书,摊膝上看到天黑。父亲加课外辅导,父子围桌演算矢量场,母亲端热茶,杨振宁擦眼镜继续钻。这份早年志向,伴着他过战乱迁徙,始终没变。谁能想到,二十二年后,这话就兑现了。 1956年,杨振宁和李政道在哥伦比亚办公室围桌,擦黑板旧公式,画弱相互作用坐标。李政道翻实验报告,杨振宁勾镜像路径,琢磨θ-τ粒子衰变的两难。咖啡一杯接一杯,讨论到天亮。杨振宁起草论文,钢笔停顿,打字机敲键,寄《物理评论》。同期,吴健雄在普林斯顿实验室放钴60进低温装置,磁场嗡鸣,示波器轨迹偏斜,证实宇称不守恒。1957年12月,杨振宁三十五岁,在斯德哥尔摩市政厅接奖章,手掌裹金面,转身对闪光灯。诺贝尔委员会表彰他们对基本粒子衰变的揭示,重塑物理对称框架。李政道随后上台,两人握手。获奖后,杨振宁和父亲在日内瓦小聚,周恩来批准。这奖对他个人轨迹影响不大,但帮中国人甩掉自卑包袱,他自己这么讲。 诺奖后,杨振宁没停步,1954年跟罗伯特·米尔斯在会议室摊草图,用尺规画SU(2)群,标注矢量场方程,擦重绘,定稿杨-米尔斯规范场论,成标准模型基石。1960年代进普林斯顿高等研究院,带学生搭统计模型,调计算机终端,输入相变参数,看屏幕晶格模拟。1967年提杨-巴克斯特方程,研讨会上投幻灯,教鞭指节点,台下记笔记。1971年头次访华,在北京酒店握手,换期刊,推动中美科技交流,无意中帮邓稼先等两弹元勋脱困。1986年助南开大学建理论物理室,巡视实验室拧螺母固定线路。1997年推清华高等研究中心,聘姚期智等。 杨振宁一生跨两个世纪,粒子物理从混沌到清晰,他功不可没。回想杨振宁的路,他总在关键节点推一把。中国物理起步晚,他访华后带回《科学美国人》,促交流,建研究所,帮年轻人申请经费,审论文。晚年强调中美协商贸易,反对冲突,任香港科技大学、澳门大学荣誉教授,西湖大学校董会名誉主席。世界科学院院士等多头衔,证明他全球认可。2025年10月18日,杨振宁在北京医院病榻闭眼,享年103岁。清华园秋叶落,他的足迹从少年图书馆到全球讲堂,永留学术河。杨振宁走后,物理圈空了块儿,但他的理论还在运转,粒子还在碰撞,生生不息。