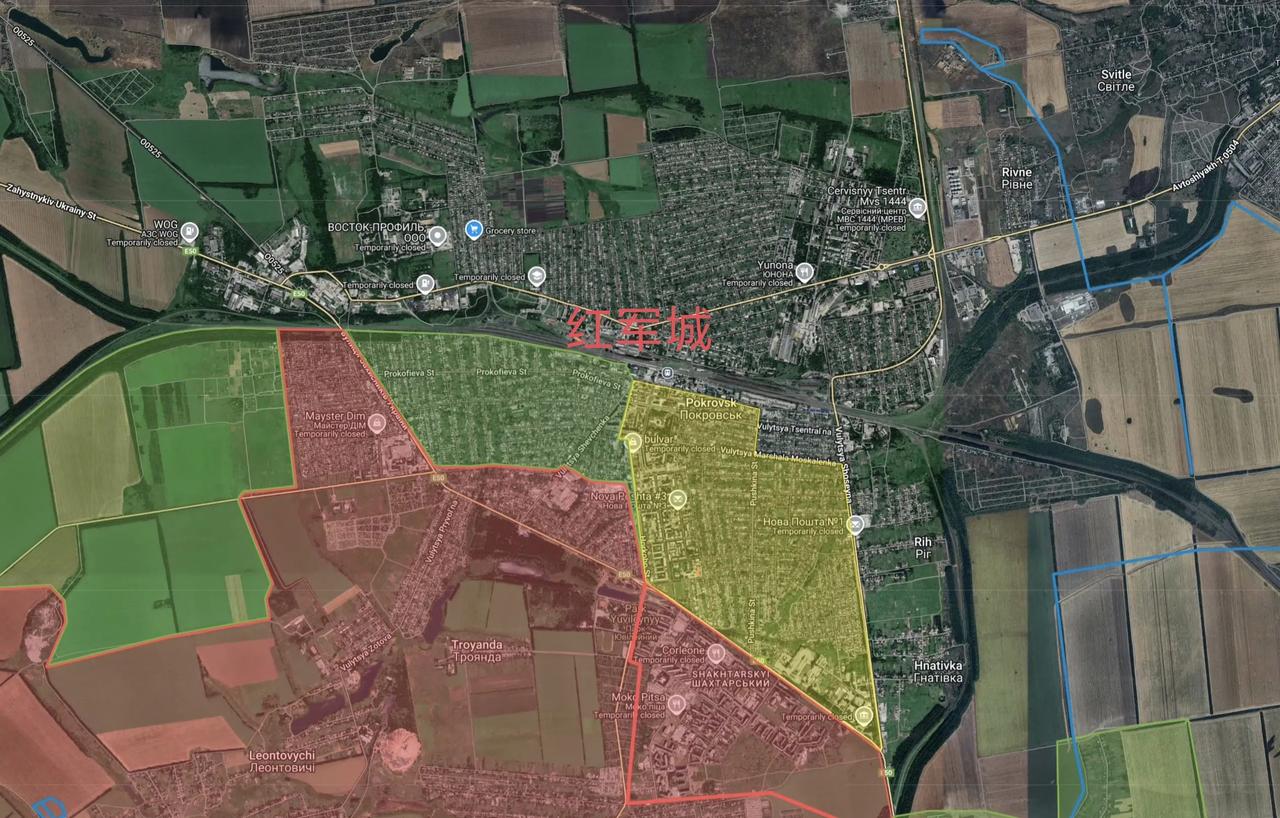

红军城逆转局势,乌军宣告将会全线反攻,俄罗斯庆祝的太早了? 来源:拓扑农云 10月12日,乌克兰国防部战报宣布在红军城周边夺回8座村镇,反推战线约1.6公里。 而就在几周前,俄媒还宣称已控制关键街区,军事专家扬·加金断言“胜利基本已成定局”。 战局为何瞬间翻转? 俄军的庆祝鞭炮声还未散去,就被战场上的炮火轰鸣盖过。 一、俄军高歌猛进下的脆弱软肋 9月至10月初,俄军在红军城方向的确势如破竹。 俄军简报称已控制拉祖尔内等三个街区,将乌军逼至铁路线外侧。 四大集团军共16万兵力形成的合围之势,试图通过“围点打援”的战术消耗乌军。 俄军突击队甚至利用地下矿井渗透至城市中心,24小时内推进了15公里。 然而,这种快速推进埋下了致命隐患。 英国国防部10月10日的评估报告指出,俄军第132摩步旅因推进过快,补给线在红军城北部突出部出现严重漏洞。 前线士兵的弹药供应周期从72小时延长至96小时,部分部队甚至开始使用苏联时期的库存弹药。 一位俄罗斯军事博主分析称,俄军八月初曾有机会趁守军空虚一举破城,但指挥犹豫导致良机错失。 二、乌军的“三道熔炉”战术如何绞杀俄军 乌军总司令瑟尔斯基的“断腿计划”开始发挥效果。 乌军不再与俄军硬拼火力,而是采取针对性极强的“三道熔炉”战术。 第一层熔炉:无人机侦察与情报共享 乌军在战场每个营配备6架侦察无人机,监控范围扩展至20公里,通过星链系统实时传输数据,结合大数据分析精准预测俄军进攻方向。 俄军第51集团军士兵在采访中透露:“我们每次行动似乎都被提前预知,隐蔽渗透成为不可能。 ” 第二层熔炉:无人机与炮兵协同打击 无人机锁定俄军坦克和炮兵阵地后,引导乌军炮兵实施精准打击。 这种战术迫使俄军加快行动速度,最终闯入乌军预设的地雷区。 前线乌军士兵对美联社表示:“我们盯着他们的卡车,三辆能打掉两辆,剩下的也不敢往前开。 ” 第三层熔炉:后勤补给线绞杀 乌军重点打击俄军后勤链条,使俄军前线部队弹药告急。 俄军试图在城南重建弹药储备中心,但乌军无人机持续监控并实施破坏。 与此同时,乌军通过秘密通道向前线运送弹药,保持补给畅通。 三、西方武器与俄军的应对失措 此次反攻中,美制M2布拉德利步战车和海马斯火箭炮频繁现身。 这些装备虽非最新款,但在巷战环境中展现出极强实用性。 更关键的是,乌军新接收的F-16战机首次参战,对围城俄军实施精确轰炸,并成功投放JDAM制导炸弹。 美国承诺提供的3350枚空射巡航导弹,进一步提升了乌军远程打击能力。 俄军的回应迅速但杂乱。 为堵住防线缺口,俄军紧急调动中央军区16万兵力反扑,10月17日一天内发起35次进攻。 原本驻守扎波罗热的第58集团军被调往红军城,导致其他战线出现空虚。 俄罗斯军事评论员伊戈尔·科罗琴科在《军事评论》中坦言:“分兵应对让我们失去了集中突破的能力。 ” 四、血肉代价与战场真相 红军城的战斗已演变为一场“绞肉机”式的消耗战。 双方伤亡均超过万人,俄军每天要承受数十次炮火覆盖,街道废墟间的每一寸争夺都伴随着密集伤亡。 乌军士兵透露,部分部队日均弹药消耗量仅正常水平的三分之二,士兵们甚至依靠压缩饼干充饥。 更残酷的是战场背后的指挥压力。 乌克兰将亚速营调往红军城充当“督战队”,用枪口威慑前线士兵死守。 在五一村,一名乌军士兵向俄军无人机挥白旗投降时,被亚速营的无人机飞手和狙击手联合绞杀。 这种极端手段折射出乌军士气困境,却也暂时稳固了防线。 五、国际视角下的战争迷雾 美国战争研究所(ISW)10月16日指出,乌军虽取得局部突破,但尚未完全打通补给线,俄军仍控制城区三分之一面积。 战场之外,大国博弈暗流涌动。 德国政府确认2025年对乌援助将从80亿欧元缩减至40亿欧元。 而北约成员国正讨论向越境的俄罗斯飞机开火的问题,英国空军与美国在俄罗斯边境附近进行了长达12小时巡逻。 俄罗斯内部也出现不同声音。 宣传员卡伦·沙赫纳扎罗夫在电视节目中公开表示,俄罗斯已无力赢得战争,为避免彻底崩溃,必须开启和平谈判。 这与俄国防部高调宣传的战果形成鲜明对比。 红军城的硝烟尚未散去,但一个更深刻的问题已经浮现:当战争中的技术优势与战场上的血肉消耗相互抵消时,胜利的定义是否正在被重新书写? 俄军拥有精确制导炸弹和兵力优势,乌军依靠无人机与战术创新,双方都在寻找打破僵局的关键。 然而,在每一平方公里的推进与撤退背后,是指挥决策的轻重权衡,也是士兵生命的直接代价。 这场战役最终会被历史记录为一场经典的以弱抗强案例,还是又一个消耗战的残酷注脚? 答案或许不在前线,而在每个观察者的判断之中。 免责声明:图文来源网络,如侵权请联系删除!