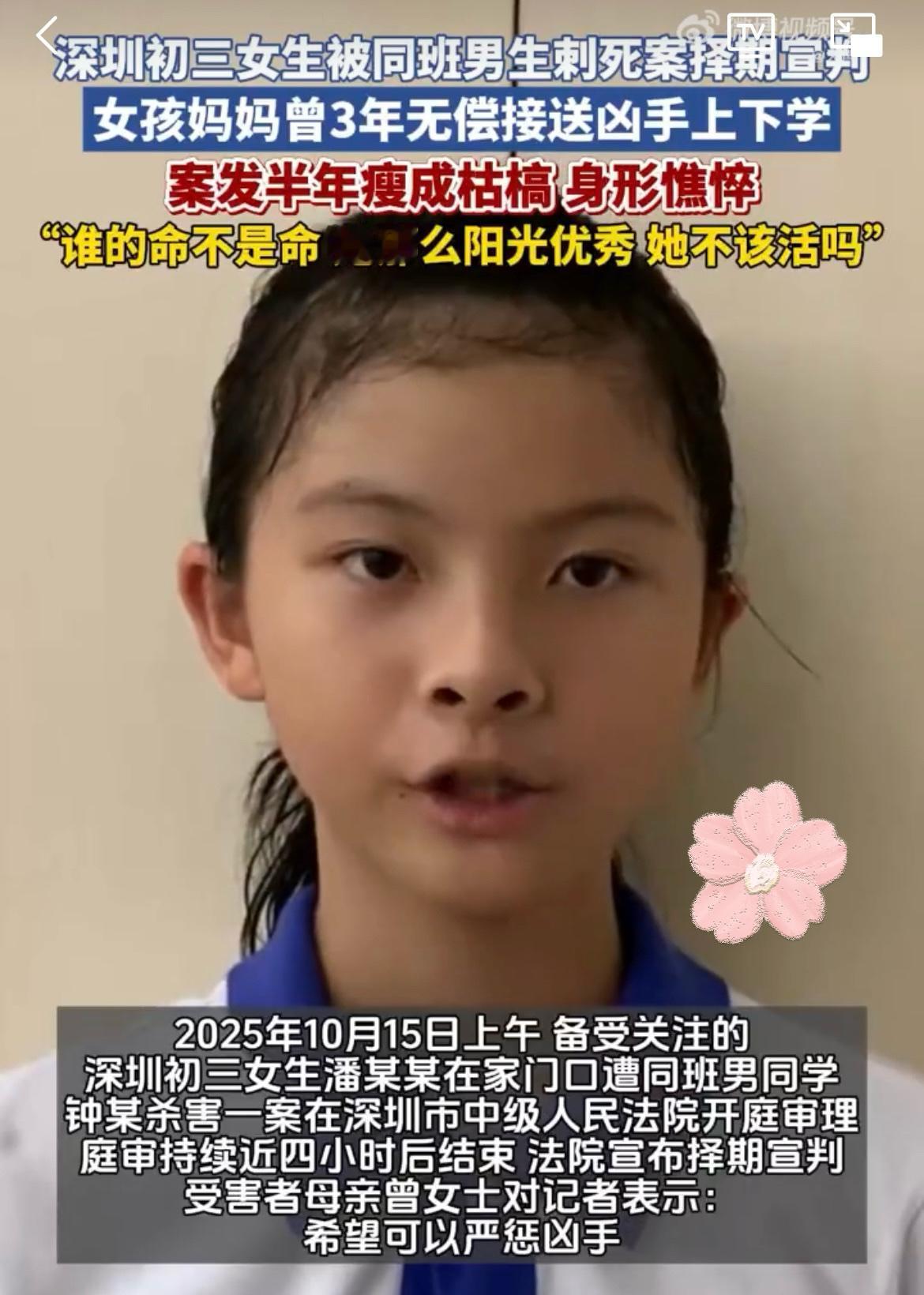

非常欣赏的一段话:“教育的最高境界就是:把孩子培养成普通而幸福的人:拥有稳定的情绪;能独立解决问题;无论何时何地,都有能获得幸福的能力。” 同学聚会上,当年总是考第一的班长,如今在跨国公司做高管,但每晚都需要安眠药才能入睡;而一个成绩不上不下的女孩,开了家小花店,生活平淡却幸福。 有个初三学生,每天的日程表精确到分钟:六点起床背单词,放学后连赶两个辅导班,晚上刷题到十一点,却想不通人为什么要活着,如果活着就是为了考好高中、好大学、好工作,那然后呢? 当下的教育似乎陷入了一个怪圈:幼儿园学小学内容,小学生做中学题目,中学生提前修大学课程。可很少有人问过孩子:你快乐吗?你知道如何让自己快乐吗? 清华教授彭凯平就曾分享过一个案例:他的一个学生,高考状元,进入大学后却彻底“躺平”。原因很简单:“前十八年,我已经把我一生的力气都用完了。” 然而,有个女孩,父母都是普通工人。高考前三个月,父亲突发心梗去世。所有人都以为她会垮掉,她却擦干眼泪说:“爸爸最希望看到我好好活着。” 她依然每天复习,只是多了一项,傍晚去操场跑两圈,她说这是她的“情绪整理时间”。后来她考上了师范,现在是一名小学老师。她的课堂上总有笑声,她说:“知识可以慢慢学,但我要先让孩子们知道,他们是安全的、被爱的。” 当老李教儿子修自行车时,有邻居笑他:“现在谁还自己修车?直接推去修车铺不就行了。”老李却说,他不是在教儿子修车,是在教儿子遇到问题,先自己想办法。 果然,他儿子大学时和同学组队参加创业大赛,遇到技术难题,团队都想放弃,他却带着大家查资料、做实验,硬是找到了解决方案。现在自己开了家小公司,虽然不大,但经营得有声有色。 这让人想起芬兰的教育理念,小学阶段几乎没有考试,而是通过各种项目学习,让孩子在真实情境中学会合作与创造。他们的学生长大后,也许不是个个都是天才,但大多数都知道如何面对真实世界的挑战。 作为小区保洁的周阿姨,儿子去年考上了技校学烹饪。周末总看见她在看儿子发来的照片:一盘炒青菜,一锅炖汤:“我儿子说,以后要开家小餐馆,让我当收银员。”她说这话时,眼里满是笑意,那是一种从心底溢出来的骄傲。 另一个家庭,花半年工资送孩子学钢琴,孩子却悄悄对邻居说:“我最喜欢的是给娃娃做衣服。” 可见,获得幸福的能力,其实很简单,就是允许孩子成为他自己,让喜欢画画的画画,喜欢拆装的就拆装,喜欢观察昆虫的就在草丛里趴一下午。 就像法国有个农夫,一生没离开过他的小村庄。有人问他遗憾吗,他却说“为什么要遗憾?我拥有整个山谷的鸟鸣,我认识每一棵橡树,我的蜜蜂采着最甜的蜜。我的曾祖父、祖父、父亲都葬在这片土地,我也会在这里一直生活到老。这难道不是一种圆满吗?” 可见,教育的最高境界,不是制造少数精英,而是让大多数孩子都能找到适合自己的生活方式,并在其中获得尊严与快乐;让他们长大后,无论站在山顶还是山谷,都能说一句:人间值得。 文│一阳 编辑│史叔