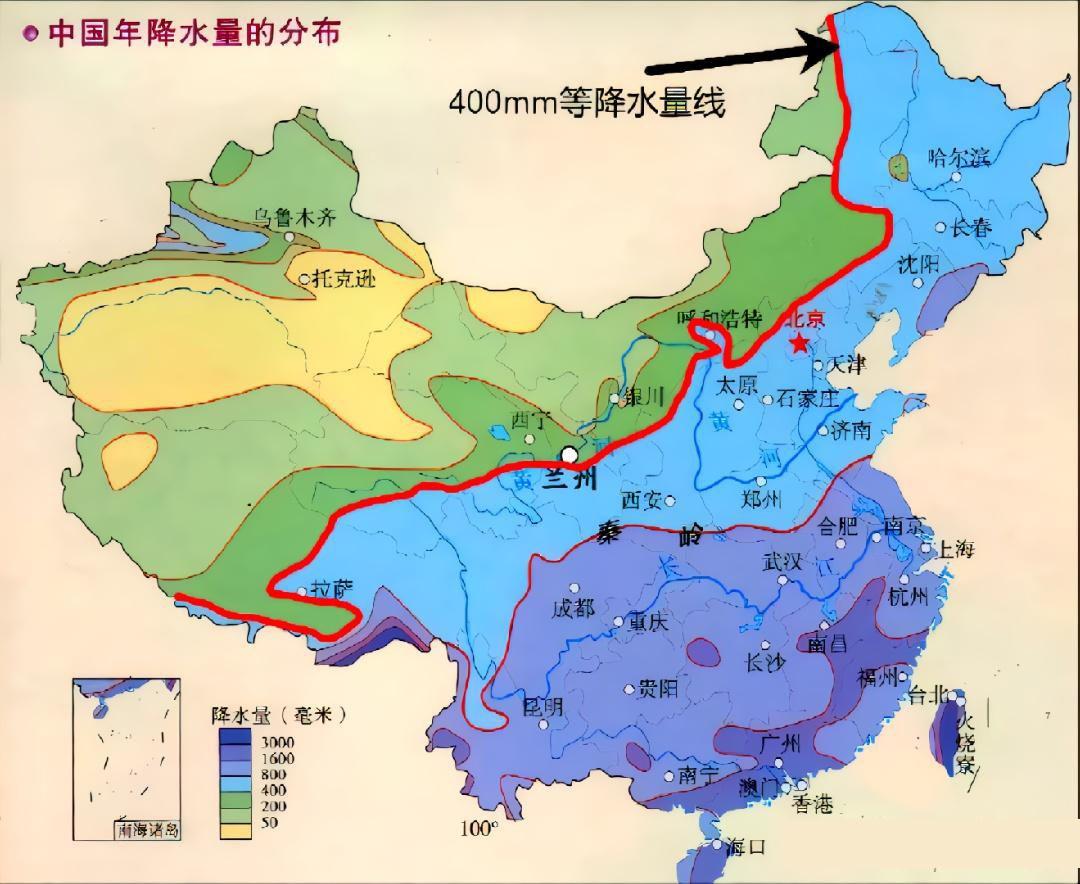

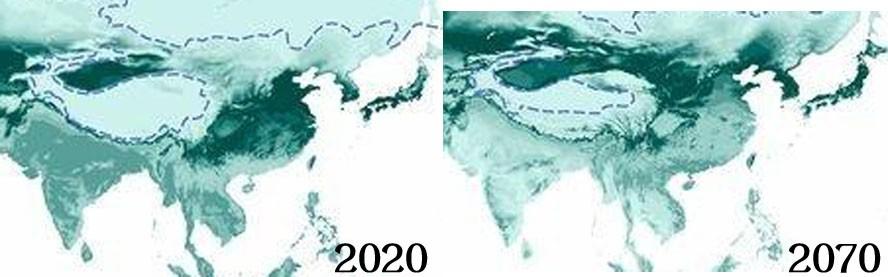

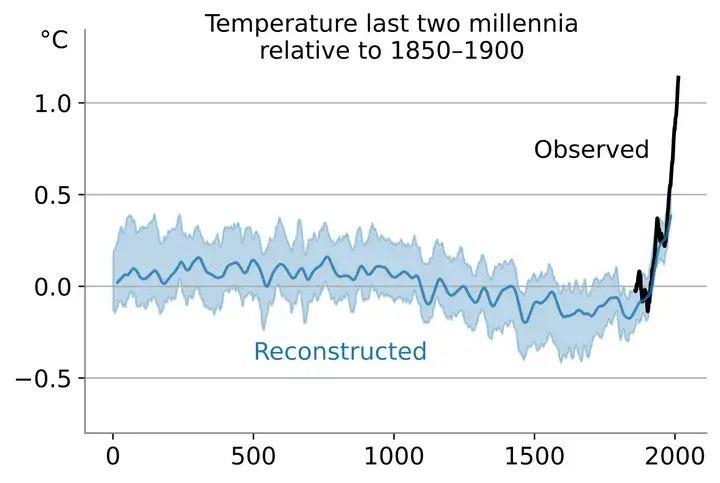

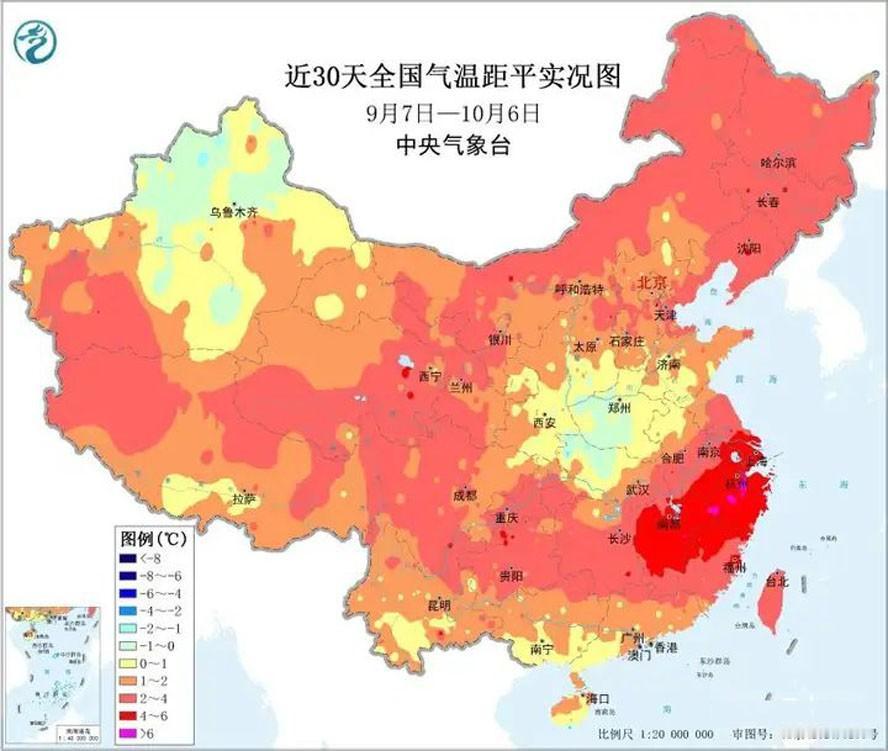

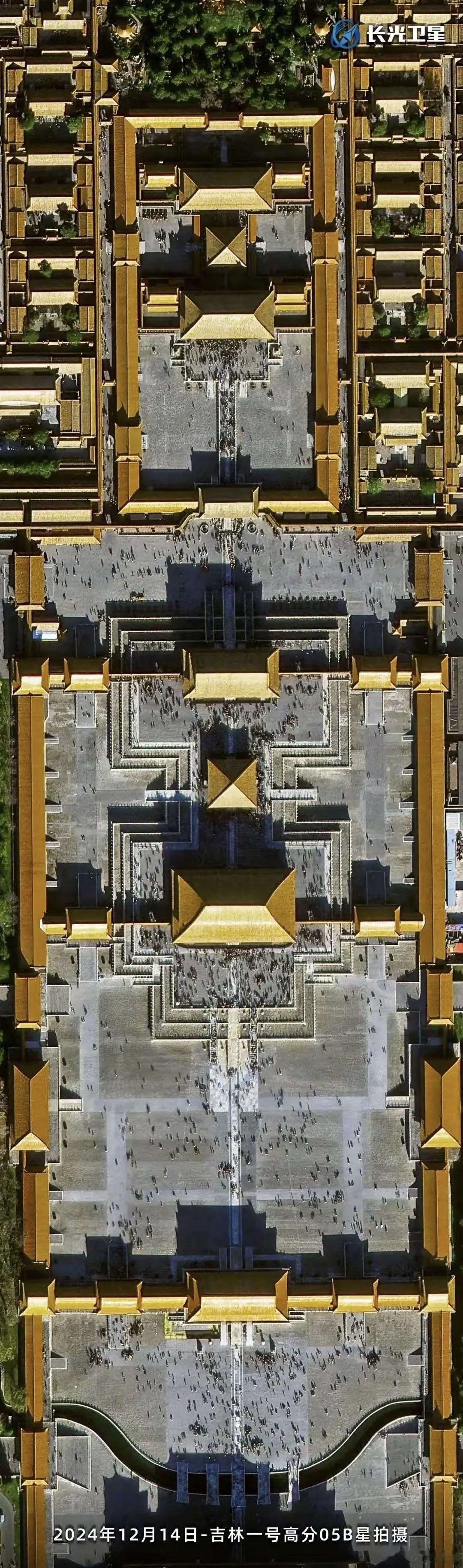

世界达到气候临界点,降水线北移对中国是大好事? “热带珊瑚死了,北方黑土地笑了?”气候变了,地球不再客气。 全球气温已经突破1.5℃警戒线,科学家刚刚敲响的这口“气候警钟”,可不是环保人士的小题大做。 2025年10月,160名科学家联名发布《全球临界点报告》,确认我们已经跨过了第一个气候临界点:温水珊瑚礁系统的大规模崩溃。 这意味着,地球气候系统正从“可以抢救”的状态,滑向“回不去了”的轨道。 而就在这场全球气候变局中,中国正经历一场看似“利好”的大转向:降水线北移,北方变湿润了,南方却越来越极端。 有人说,这对中国是天赐良机;也有人担心,这只是灾难的开场白,那到底,这场气候巨变,是中国农业的春天,还是另一场不能承受的未来? 这次不是危言耸听,温水珊瑚的消亡,是自然界给出的第一张“红牌”,科学家们确认,全球平均气温已经比工业化前高出约1.4℃,而珊瑚的临界阈值是1.2℃,早已突破。 这就像水烧到100度开始沸腾,一旦超过,退都退不回去,临界点的可怕之处,不是它突然来临,而是它一旦来,就无法逆转。 珊瑚礁死了,不只是一个海洋生物的问题,而是整个全球气候系统的一次“骨折”,它会引发连锁反应,比如洋流变化、碳汇能力下降、极端气候频发,而且这些变化,都不是几十年内能“修复”的。 也就是说,人类已经站在气候“新纪元”的门槛上了,而中国,这个幅员辽阔的国家,眼下正处在这场气候重构的风口浪尖。 从卫星图像看,中国的降水线确实在往北爬,东北、华北、新疆、内蒙古等地,迎来了前所未有的降水提升,黑土地的积温更高了,无霜期也变长,似乎天时地利正在回归。 对比过去“十年九旱”的北方,这确实像是翻身的好机会,以往需要靠灌溉的地区,现在可能可以靠天吃饭了。 内蒙古的一些草原地区,甚至出现了“原来只能放羊,现在可以种地”的转变,新疆的部分干旱带,也开始尝试发展高效节水农业。 但别高兴太早。降水北移带来的,不只是“下雨多了”,更是“雨下得不对时间了”,农业不是靠水多就能好,而是靠水来的时候对。 今年夏天,河南和山东的玉米还在高温干旱中挣扎,刚缓过来又被秋雨泡了个透,这种“冷热夹击”“旱涝轮番”的节奏,正在打乱原本井然有序的农时安排。 更麻烦的是,南方也没好到哪去,暴雨变得更猛、更集中,极端天气成了“常客”,从长三角到珠三角,每年都有城市“泡在水里”,农田一夜之间变成“水塘”,种什么都不靠谱。 换句话说,降水线北移确实给中国北方打开了农业潜力,但它同时也在推翻传统的种植逻辑,这不是“风水轮流转”,而是“全盘重启”。 面对气候临界点被突破的现实,中国不能幻想“回到过去”,而是要学会“适应未来”。 减排依然是根本任务,如果全球变暖继续恶化,今天的“北涝南旱”还只是预演,明天可能是“旱涝同台、四季混乱”。 中国正加速推进“双碳”目标,布局新能源、发展绿电、控制工业排放,都是为了给未来多争一点“喘息空间”。 但更重要的,是要有应对极端气候的“Plan B”,这不仅是建几个水库、修几条排水管那么简单,而是要重新设计农业布局、城市规划和防灾体系。 比如东北的粮食安全潜力要抓住,新疆的绿色种植技术要落地;而南方则需要提前布局应对洪水的粮仓、农田保险、农产品多样化。 同时,国家气象系统和灾害预警机制也需要升级,气候已经变成“快节奏+高强度”的组合拳,传统的“看天吃饭”模式,已经不靠谱了。 表面上看,中国北方正迎来“千年未见”的气候红利,但实际操作远比想象复杂,这是一次全国范围的农业试炼,也是一次对国家治理能力的深度考验。 中国的优势在于,国土广、气候带多、技术基础厚,应对极端气候的选择余地比很多国家大得多。但劣势也明显,人口多、粮食安全压力大、区域发展不平衡,一旦应对不及时,局部气候冲击就可能引发系统性问题。 所以说,降水线北移不是天降福利,而是一场“气候重构下的国土再造”,谁能在变化中找到节奏,谁就能在未来的气候格局中占据一席之地。 地球的气候已经不再“照剧本演出”,而中国,正处在这场大变局的前排。降水北移,的确可能带来农业版图的再平衡,但这不是一场“稳稳赚”的买卖。 它更像是一场高难度的博弈:走对了,是机遇;走错了,是灾难,未来的中国农业,不再是“靠天吃饭”,而是“靠硬核科技和制度安排”。 能不能把握住这场地球气候的重新洗牌,决定的可能不只是粮食产量,更是国家安全的底线,气候临界点已经被按下,时间不等人。 信息来源:报告:全球温水珊瑚礁正越过生存临界点——新华网